話劇,無話可說?

馬芳芳

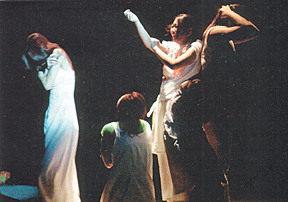

不久前,北京人藝在小劇場上演了SARS之后的第一部新劇《戰爭·哥哥》。在這部被稱作“奇怪的話劇”里,沒有一句完整的臺詞,演員們在音響和燈光效果之下,用自己的肢體來講述故事。

是嘩眾取寵還是創新?

這是中央戲劇學院2001級大專班的14個學生排演的畢業作品。

《戰爭·哥哥》講述的是一個突擊連的連長,在一次執行任務時,全連的大部分戰友陣亡,自己卻活了下來。他因此受到重大的刺激,帶著沉重的戰爭創傷和復雜心情脫下軍裝,回地方當了一名警察。連長回家發現長大成人的弟妹,都走上了不正常的生活道路。妹妹不安于現狀當了第三者,甚至被“新新人類”觀念充斥著正行走在墮落的邊緣。而弟弟則卷入了整天打架斗毆的黑勢力之中,無法自拔……

全劇最長的一句臺詞便是哥哥在戰場上大喊“集合,我叫你們集合。”劇情幾乎完全靠演員的肢體語言來講述。

劇中,當“妹妹”從第三者的角色中掙扎出來的時候,女演員在舞臺上忽然脫下外衣,只身著大紅的三點式背對觀眾,并用一盆涼水從頭潑到腳。這一情節使當場的觀眾一片嘩然。有些觀眾認為這有些嘩眾取寵,為形式而形式。對此,導演兼編劇周文宏,這位當年主演話劇《切·格瓦拉》的革命者“格瓦拉”說,這部劇的主題是革命,這種革命不僅僅是拿刀拿槍,而是要革情感的命、革人性的命。

“所以這里的‘潑水是因為妹妹心理負荷已達到了極點,為了表現妹妹與那段感情的徹底決裂,對心靈徹底地洗滌”。

一些觀眾在看完這場戲之后,表示看是看懂了,但這樣演有必要嗎?周文宏解釋說,形式永遠都是為內容服務的。這一部一個半小時的戲,如果用話劇來“說”,三四個小時也演不完,也窮盡不了戲劇想要表達的思想。

周文宏認為,他在劇中賦予“戰爭“的意義太多,戰場上的戰爭,生活中的戰爭,愛情的戰爭,信仰的戰爭,而這些是很難用話劇完全表現出來的,但肢體語言就更具張力和凝聚力。

談及為何選用如此大比例的肢體語言去表現戲劇,周文宏說“只有肢體語言是所有表達方式中最真實也最直接的因素。”

他認為,語言是人類最快捷的溝通方式,眼睛是心靈的窗戶,但這些也是最容易騙人的,只有肢體是直接和心靈溝通的。戲劇作為一種發于內而形于外的思想,肢體語言是最直接的手段。因為嘴巴有時會說謊,但身體不會。這部戲,包含了對人性、愛情、親情、死亡等多個主題的探討,肢體語言這種表現手段是適合的。

話劇,失語中探索

當年一個革命題材話劇《切·格瓦拉》,不僅創造了一個耳目一新的革命者形象,也給中國話劇表演帶來一場不小的“變革”:在編劇黃紀蘇看來,戲劇的功用不僅是娛樂觀眾,戲劇的功用還應在于它能啟發觀眾思考社會生活。他們是要通過《切·格瓦拉》表達自己的思想,“刺一刺暖風沉醉的人們久已麻木了的神經。”

接下來孟京輝的“孟氏話劇”又把這種詩一般的、極具舞臺效果的臺詞發揮到了極至。

黃紀蘇他們發覺,語言并不是萬能的,當語言表達窮盡了所有的想象力,而“肢體語言是值得開發的,它有著自己獨特的魅力和感人之處”。

黃紀蘇告訴中國《新聞周刊》,其實,從上世紀80年代以來,過去單一的語言表現逐漸過渡到各種舞臺語言綜合運用,這成為現代中國話劇舞臺表現的流行趨勢。上世紀90年代很多戲劇都開始注重形體。近年來,林兆華的《故事新編》、《理查三世》,田沁鑫的《生死場》、《驛站桃花》都在形式方面做了很多嘗試。

不過他認為,周文宏的《戰爭·哥哥》如此系統地運用肢體語言,應該說是一個大膽的嘗試,在整個的戲劇探索之中,應該有它的位置,雖然可能不是特別的響亮。