貶了值的高帽兒

我有個弟弟,在“帝王花園”買了個兩居室,這座房子耗盡了他前半生的積蓄,但是也讓他吃盡了苦頭。外面下大雨,屋里下小雨,外面不下雨了,屋里還滴答;煤氣水電說來就來,說停就停,比春天的鳥兒還自由。去物業討說法,保安出來擋橫。弟弟氣得直罵街:“就這還‘帝王花園呢?帝王能天天三孫子似地到工地上拎水喝?”不過,比起旁邊的“天皇山莊”小區來,他們還是幸運的,天皇山莊的物業已罷工半個月,垃圾堆在大門口,臭氣熏天。

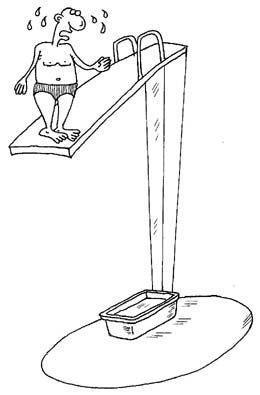

在這個高帽兒滿天飛的商業時代,不要指望名副其實,甚至不要指望名似其實,不背道而馳就不錯了。本城有個小混混,10年前還是買東西不給錢的主兒,5年前卻一躍成為“商業巨子”、“青年企業家”,而今年,他已經身陷牢房,吃上了免費的午餐。這么說,他的“商業巨子”頭銜是假的?非也!某高官親口這樣稱呼過他,報紙上也貨真價實地報道過。只是事過境遷,誰也不好意思再提起。放眼看身邊,“地產大鱷”在屏幕里侃侃而談,“下半身寫作”的女人們在搔首弄姿,“某某巨星”在指點江山,“面霸”傲視所有方便面,“球霸”橫掃足壇大佬,一代更比一代黑……而事實上,每一個高帽兒都不是憑空掉下來的,這背后都跟著一個利益群體,所有當事人為了一個共同的目的,從五湖四海走來,無限制地拔高一個詞匯,一個高帽兒,直至把它毀掉。沒有無來由的愛,沒有無來由的高帽兒。一個新的概念制造出來,總會有人得利。高帽兒,就是為了讓你比別人更牛!但是,自我拔高的過程,就是自我矮化,自我損毀的過程。“洗腳屋”、“發廊”本是很有詩意的東西,而現在,路人唯恐避之不及。這個詞匯被毀掉了,無數人卻踩著它的尸體富了起來。這就是商業時代的功利。“泰斗”、“大腕兒”不值錢了,“后現代”、“超白金”才夠勁。所有的高帽兒,都有一個逐漸走紅,又逐漸淡出的過程。這恰恰暗合了商業時代冷冷的規律。但是,你不能簡單地把這種規律歸結為由值錢到不值錢。以市場為考量,就沒有高不可攀的東西。原先不可以隨便使用的詞匯,盡管拿來用好了,它們沒有專屬權。你是“大鱷”,我憑什么不能做“大鱷”?你用“七十年代后”賣了個好價錢,我們為什么不能把“80年代后”作為吆喝的噱頭?說穿了,是市場,是商業,把高帽兒世俗化。高帽兒的振聾發聵、驚世駭俗,如同菜市場里巨大吆喝。“來買西瓜吧,全廣東最低價!”你如果真跟售貨員較真,活該你氣死。而我的弟弟,當然也不會以為自己住在“帝王花園”就該過帝王的生活,他只希望水電煤氣能按時開通,這只是一個可憐的小老百姓的正常要求。

現在,沒多少人拿扣在商品上的帽子當回事了。“本香腸為2008年北京奧運會指定產品”!沒用,我管你是不是奧運會指定,不好吃,就是聯合國指定也沒用。高帽兒本身意義的回落,并非策劃人的本意。他們是真心實意地想把這個高帽兒、這個詞拱上去。這不同于王朔的有意識的消解。王朔在小說中寫道:“‘有請作家吃飯的嗎?此話一出口,若干拿著作協證的人都自動地排好了隊,等著別人來請。”這種解構就有點惡毒,他是憋著勁要把“作家”和“詩人”這個詞毀掉。而前者不然,他們崇拜這個高帽兒,上趕著把它給別人戴上,給自己戴上,是為了牟利,是把它作為工具,他當然希望這工具是漂亮的,完美的。他明明知道自己不配,也要霸王硬上弓。旁觀者看著好笑,自己也未必不忐忑。這是集體焦慮使然。太浮躁了。有人在減肥,有人餓死沒娘,誰愿意做那個“餓死沒娘”的人?反差太大了,有人開凱迪拉克,有人騎自行車。誰愿意騎著自行車跟在別人后面?每個人都在奔跑,每個人又都在被別人追逐。內心的不安只有通過不斷制造概念,一次次突破底線來麻醉和自欺。這種情況下,拿著高帽兒四處亂扣就成了慣性,成了馬不停蹄的躲避。然而,誰能躲避開最終的宿命?

因此,一個朋友向別人介紹我時說:“這是我省著名作家王國華”,我感到非常可笑,連作家都算不上,何談著名!我相信,那個朋友這么說時,也是半真半假,虛虛實實。誰都喜歡高帽兒,但只要腦袋沒被驢踢過,就該知道自己的分量。高帽兒貶值了,可比起“低帽”甚至“光頭”來,它仍是高帽兒,徒有的威風還在。因此,大多高帽兒本身就帶有戲謔的成分。看見恐龍照樣喊“美女”,看見飯桶也叫“帥哥”,除了討飯的,管誰都可以稱呼“老板”,叫你“老板”你也沒必要為他付工資,這種高帽兒,只是一種約定俗成的尊稱。戲謔時,策劃者仍懷著能蒙混過關就蒙混過關,過不了關,當成玩笑就得了的心思。如果別人非要把我當成著名作家,并請我簽名,我干嗎要給他講清楚我不配,有那個時間,十個名字也簽完了。這個無厘頭的年代,你有什么躲得了的?認了吧!