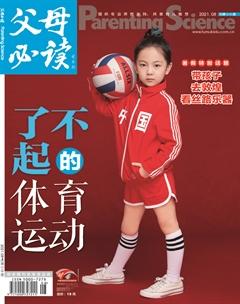

涂子通:我想讓我的孩子快樂地運動

很奇怪,好像大家給運動員貼的標簽,每一個都和我的經歷不太匹配。我的運動經歷是非常快樂的,我也希望將這份快樂傳遞給我的孩子。

大家都說運動員會很苦,但他們真的舍得讓自己的孩子吃苦嗎?世界冠軍老爸說:我可以讓孩子快樂地運動。

快樂的學霸世界冠軍

我4歲開始學習競技體操,當時覺得可以和一群孩子一起玩,特別開心。練了幾年之后,我又轉向了健美操。這期間,我一直也沒有耽誤文化課的學習,因為我發現當我運動之后再坐在書桌前,我可以非常好地集中注意力,我知道班里的其他同學早就寫完作業睡覺了,可是我訓練結束到家已經很晚了,我必須在有限的時間內完成作業,無形中我的學習效率也提高了。

后來我考入了北京師范大學,又去了華東師范大學讀碩士,在大學和研究生期間,除了完成學業任務,我一直都堅持在校隊訓練,因為我是真的喜歡那種運動的氛圍,尤其健美操日常訓練和比賽都需要有音樂的伴奏,在有節奏的音樂下,我試著去完成一個個動作,我覺得這是一個在學業壓力下特別好的放松時間。和小時候一樣,運動之后,我在自習室中學習時更容易集中注意力,所以我非但沒覺得參與健美操訓練耽誤了我的學業,反而覺得它促進了我的成長和進步,使我的學習效率更高。

2011年,我聽說第九屆世界運動會的健美操比賽新增了兩個比賽項目,那時候我已經是天津體育大學的一名老師了,平時的教學任務也很重,但世界冠軍是我的夢想,趁著還年輕,我還是想要試一試。我又開始給自己制訂系統的訓練計劃,并且有幸入選了國家隊,最終拿到了兩枚金牌,成為了這兩個新增項目的首位世界冠軍。要說辛苦是一定的,但是辛苦并不代表不快樂。在追逐夢想的道路上,我始終快樂地前行。

一個愛玩的奶爸

女兒出生后,我就化身了“女兒奴”奶爸,我非常享受和女兒相處的時光,我愿意和女兒玩一些無厘頭的游戲。比如孩子剛出生沒幾天,我就在給孩子做背部撫觸的時候,推著她往前爬一爬;孩子在學習翻身、爬行等動作的時候,我就會跟著她一起翻,一起爬,還跟女兒比賽,我也不知道她能不能聽懂我說的話;等她會站著了,我就嘗試讓她在我的手上站立,一開始是兩只腳分別站在我的兩只手上,后來等她腿上有勁兒了,就一只手握住她的兩只腳,讓她像一支筷子一樣筆直地站在我的手上,挑戰高難度的雜技動作。孩子的媽媽經常會被我嚇出一身冷汗,但我發現女兒并不怕,相反她很喜歡和我玩這些游戲。

隨著孩子慢慢長大,我們倆玩的花樣也越來越多,她最喜歡和我一起模擬消防員滅火,把客廳、廚房、衛生間全都安排上,在客廳接到電話,開始穿梭于衛生間和廚房,接水倒水,忙得是滿頭大汗,家里也是一片狼藉……像這樣的游戲我和女兒還玩了很多,我成為了夫人口中“沒正行”的老爸,女兒卻在這些無厘頭的游戲中,練就得膽大、心細。最重要的是,她愛動,并且享受動來動去帶來的快樂。

運動,也可以很快樂

也許是因為那些無厘頭的游戲為孩子的體能打下了很好的基礎,當我第一次帶孩子進入體操房,那時她還不到3歲,自己滿場跑,跑著跑著摔倒了,順勢就翻了一個前滾翻。我在旁邊瞥見,又后怕又興奮,沒想到她現在就具備了這樣的自我保護能力。而她自己爬起來摸摸頭,絲毫不見慌張,然后開始自己笑了起來。

讓孩子快樂地運動,我有兩大法寶:陪伴和夸贊。先說陪伴,基本上孩子在動我就在動,我不會在旁邊看手機,我一定是陪在她身邊的,如果她想自己嘗試,那我就在旁邊給她喊加油,如果她需要我的幫助,我就給她做好保護。并且我毫不吝嗇我的贊美,我愿意拍女兒“馬屁”。尤其是在她摔倒的時候,我會不遺余力地夸她:“寶貝兒,這個屁蹲兒摔得太好看了,可以得一個摔屁蹲兒比賽的冠軍了!”每當聽到我這種奇怪的夸獎,女兒都會笑得前仰后合,接下來信心十足地繼續挑戰。

所以在陪孩子運動的過程中,我努力讓自己做到全身心投入,身體和她一起動,視線也不能離開她,隨時關注她的安全,再加上嘴巴不停地夸獎她,讓女兒在運動中,始終可以收獲快樂。

受訪人簡介? 涂子通

2011年第九屆世界運動會健美操男子有氧舞蹈和有氧踏板兩個項目的世界金牌獲得者,同時也是這兩個項目的首位世界冠軍。現為天津體育學院體育藝術系教師。