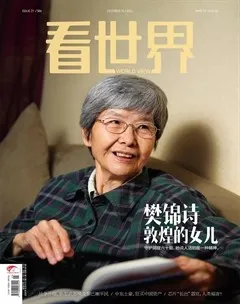

樊錦詩:敦煌的女兒

“此生命定,我就是敦煌莫高窟的守護人。”

86歲的樊錦詩,今年9月底再次出現在公眾視野,在媒體上做了一次主題演講,講述著自己和一代莫高窟人守護莫高窟的故事。事實上,樊錦詩從事敦煌文物工作已經超過60個年頭。對此,她有一個最為質樸的表達,“我的一生只做了這一件事”。

60年前,這位體弱多病的“南國女孩”,告別了未名湖畔,一頭扎進莫高窟,守護著荒野大漠的735座洞窟。彈指一揮,便是一個甲子。人們親切地喊她“敦煌的女兒”。作為敦煌研究院第三任院長,她用畢生心血,在保護、研究、弘揚和管理方面,將莫高窟帶入一個嶄新的時代。

近兩年的“文博熱”,引發了公眾對文物的熱情,原本默默守護在莫高窟的樊錦詩,也頻頻出圈。

去年7月,國際天文學聯合會(IAU)小行星命名委員會還宣布,中國科學院紫金山天文臺發現的、國際編號為381323號的小行星,被命名為“樊錦詩星”,并表示,樊錦詩為中國石窟考古與保護作出了重大貢獻,構建了“數字敦煌”和綜合保護體系,為世界文化遺產保護提供了范例。

然而,樊錦詩始終把自己定義為普通的文物工作者,常常主動打破這層“光環”,稱自己沒有報道寫的那么厲害,她也曾恐懼過,也有所退縮,幾度想要逃離敦煌,卻始終魂牽夢繞,最終在那里堅守了一生。她把敦煌看作自己的宿命,總感慨,自己這一輩子,都交給敦煌了。

這是樊錦詩的故事,也是一個守護文明的故事。

不再是過客

1963年,未名湖畔,北京大學畢業季,25歲的樊錦詩來到恩師蘇秉琦在朗潤園的住處。蘇秉琦治學嚴謹、博聞廣識,是新中國考古學的開拓者、奠基人之一,他說自己一生只做了一件事情,那就是考古,其發表的《關于仰韶文化的若干問題》一文,是中國考古學的里程碑,使探索中華文化和中華文明的起源向前邁進了一大步。現在,這位德高望重的考古學家,一臉和藹,客氣地請樊錦詩坐下,親自為學生沖了一杯咖啡,慈祥地說:“你去的是敦煌。將來你要編寫考古報告,這是考古的重要事情。”

末了他又說:“考古報告就像二十四史一樣。”

步出朗潤園,樊錦詩恍惚起來,“二十四史”這個字眼,以及這背后的使命,如此沉甸甸,以至于她反復問自己:“我能完成嗎?”

國際編號為381323號的小行星,被命名為“樊錦詩星”。

敦煌的美麗,被世界所竊。敦煌的傷痛,留給了中國。

就這樣,樊錦詩一路西行,經過三天三夜的長途跋涉,火車抵達了甘肅的柳園,她轉乘敦煌文物研究所拉煤的卡車,沿著公路繼續往南。一路上,她只能看見一望無際的沙丘和戈壁。到了研究所,整個人已經兩腿發麻,兩眼發暈,幾乎是搖搖晃晃地下了車。

上次來到敦煌,還是她的考古實習。時間是1962年,也是敦煌歷史上的一個重要時刻。當時,周恩來總理批示,啟動敦煌莫高窟南區危崖加固工程。但當時的敦煌文物研究所(現敦煌研究院)沒有專業的考古人員,所長常書鴻求援北大歷史系。

樊錦詩,是被選中的四個人之一。

常書鴻這個名字,對樊錦詩來說,猶如一個傳奇。前去實習的路上,她一路想著,這定是一位風度翩翩的藝術家。她讀過徐遲的《祁連山下》,主人公便以常書鴻為原型,留學法國,喝過洋墨水,居然放棄了優渥的生活,跑去西北荒漠守護莫高窟。在她的想象中,敦煌文物研究所,也是個充滿藝術和人文氣息的地方。但一下車,她立刻傻眼了,這里個個面黃肌瘦,穿著洗得發白的干部服,“跟當地的老鄉似的”。

環境氣候均是惡劣至極,從小體弱多病的樊錦詩,出現嚴重的水土不服,徹夜失眠,走不動路,不得不提前結束實習。

但沒想到的是,一年后,她再次被選中,同被分配到敦煌的同學的母親,聽到消息時號啕大哭,但樊錦詩一番掙扎后,還是決定領受這份使命。彼時,學校鼓勵畢業生服從分配,到祖國最需要的地方去。懷著一股天真和單純,她心想,說不定這就是天意,“是命運要我以這樣一種方式補償上一回考古實習的半途而廢”。

再次來到莫高窟,盡管處境截然不同,但她依然急切地想進洞窟看看那些如夢一般的壁畫。站在第112窟的標志性壁畫《反彈琵琶》前,她思緒萬千。這幅最能代表敦煌藝術的圖像,以前只在畫冊上看到過,現在近在咫尺,但感覺完全不同了。

樊錦詩出身一個知識分子家庭,父親樊際麟是清華的工程師,北平淪陷后,父親拒絕與日本合作,于是舉家遷至上海,樊錦詩便在那里長大。她受父親影響很深,學他寫了一手工整的楷書,也繼承了父親對中國古典文化的熱愛。“錦詩”“錦詩”,父親想,就算是女孩子,也要飽讀詩書—她的雙胞胎姐姐叫“錦書”。

自然,她也深受父親的愛國主義精神所熏陶,覺得祖國需要,便義不容辭。盡管父親曾寫信給學校,力圖勸阻這場工作分配,認為小女羸弱,無法熬過西北大漠的苦,但樊錦詩還是攔了下來。

思緒回轉,眼前的《反彈琵琶》中,伎樂天神態悠閑雍容、落落大方,一舉足一頓地,一個出胯旋身凌空躍起,使出了“反彈琵琶”的絕技,仿佛能聽到項飾臂釧在飛動中叮當作響的聲音……這一刻被天才的畫工永遠定格在墻壁上,整個大唐盛世也好像被定格在這一刻,時間和空間也仿佛被色彩和線條凝固起來,成為永恒的瞬間。

她暗下決心,這一次,一定要取得真經再回去,絕不能中途折返。

在莫高窟,樊錦詩常常想起李商隱的詩:“天意憐幽草,人間重晚晴。”夕陽還是那樣的夕陽,只是人已不再是昨日之人,有多少人早已消失在歷史的蒼茫之中。在她看來,人,其實是很渺小的,人一生中能做的事情非常少,“我們都只是過客”。

但這一次,她決定不再做敦煌的過客。

敦煌的美麗與傷痛

敦煌壁畫,一直是樊錦詩年少以來的美麗幻想,她曾在中學課本上讀過,莫高窟是祖國西北的一顆明珠,一座輝煌燦爛的藝術殿堂。這個夢,種在了她的心里。

初到莫高窟,樊錦詩常常想,為什么在被世人遺忘的沙漠,會產生如此輝煌的石窟藝術?為什么敦煌仿佛被遺棄在此長達幾個世紀?這么多金碧輝煌的壁畫、彩塑,究竟出自何人之手?

凡此種種,都向她傳遞著一種強烈的信息:敦煌的空間意義,非同凡響,這里封存的是絲綢之路上東西方文化交流的奧秘,這里是一個獨一無二的人類藝術和文化的寶庫。她自覺傾注一生的時間,也未必能窮盡莫高窟的謎底。

敦煌既是東西方貿易的中轉站,也是宗教、文化和知識的交匯處,莫高窟就是古代中西文化在敦煌交匯交融的見證。漢末三國至唐宋,對于東來傳教的西亞、中亞的著名高僧安世高、支謙、康僧會、竺法護、鳩摩羅什等,以及西行求法的中國高僧法顯、玄奘等,敦煌是他們的必經之地。

這里的信仰錯綜復雜,有西王母崇拜、女性崇拜、月神崇拜、樹神崇拜,佛教藝術也得以開枝散葉。千年之后,曾經的佛教圣地衰落了,而這些古代工匠留在莫高窟的珍貴藝術保留了下來,展現給世人一部立體的繪畫史、雕塑史和佛教史。

莫高窟位于宕泉河西岸,開鑿在一面長長的石壁上,就像蜂房一樣密密麻麻的石窟群規模浩大,蔚為壯觀。但因風沙侵蝕,當年常書鴻等人到來時,已經年久失修的莫高窟顯得破敗不堪,像穿了一件破破爛爛的袈裟。

雖然在清康熙、雍正年間,甘肅各州移民來到敦煌屯田,重修沙州城,但是莫高窟隱秘的破敗情況,一直持續到1900年,敦煌藏經洞被發現。洞中佛教經卷、社會文書、刺繡、絹畫、法器等五萬余件文物,震驚了世界。敦煌石窟作為人類文化的重要遺產,重新回到歷史的視野。

不幸的是,在晚清政府腐敗無能、西方列強侵略中國的特定歷史背景下,藏經洞的這批文物未能得到妥善保管。不久之后,英國人斯坦因、法國人伯希和、日本人橘瑞超、俄國人奧登堡等外國探險家接踵而至,以并不光明正大的手段,從王道士手中騙取大量藏經洞文物,致使藏經洞文物慘遭劫掠,流散世界各地,分藏于英、法、日、俄、印、土等十多個國家的30多個博物館、圖書館等機構,僅有少部分保存于國內,這是中國文化史上的一次空前浩劫。

敦煌的美麗,被世界所竊。敦煌的傷痛,留給了中國。

在樊錦詩看來,當年藏經洞的發現和被盜,與其說是一個歷史事件,不如說是一個寓意深刻的象征,這一發現象征著我們這個多災多難的民族曾經的輝煌和近代以來的恥辱,同時也呈現了中華文化強大的生命力。

1927年的法國街頭,一位留學的中國藝術家,偶然看到了伯希和的《敦煌石窟圖錄》,萌生了對莫高窟的向往。1936年,他攜妻女回國,在戰亂中一路輾轉漂泊,最終舉家遷至敦煌,成了敦煌藝術研究所首任所長,這便是常書鴻。

1950年,敦煌藝術研究所改名為敦煌文物研究所,常書鴻繼任所長。他以更大的力度,來處理莫高窟的壁畫和彩塑病害、崖體風化和坍塌、風沙侵蝕等嚴重威脅文物安全的問題。

至此,莫高窟四百多年無人管理、任憑破壞和偷盜的歷史,終結了。

“不是好妻子”

20世紀60年代的莫高窟和今天不可同日而語,彼時,研究員們住土房、睡土炕、吃雜糧。

艱苦的西北生活,讓樊錦詩逐漸忘記了都市,也忘記了自己曾是“南國女兒”。當時整個研究所只有一部手搖電話,和外界聯絡非常困難。

艱苦的西北生活,讓樊錦詩逐漸忘記了都市,也忘記了自己曾是“南國女兒”。

彼時,她不得不與新婚丈夫彭金章分居兩地。“如果說從來沒有猶豫、沒有動搖過,那是假話。”望著黑黢黢的窗外,她不止一次偷偷掉眼淚。

1968年,影響她一生的父親,突然離世,也給她帶來了沉重的打擊。骨肉分離,天各一方,在時代和命運的激流中,從繁華的都市流落到西北的荒漠,她感到自己一無所有。在茫茫戈壁上,在九層樓窟檐的鈴鐸聲中,她遠望三危山,一個人放聲痛哭。

這也是幾代敦煌人的寫照。當年,常書鴻為了敦煌,從巴黎來到大西北,付出了家庭離散的慘痛代價。段文杰也同樣有著無法承受的傷痛,長期與妻子分離,無法回四川探親。每念及此,樊錦詩便會想起洞窟的那尊禪定佛,它的笑容就是一種啟示:過去的已經不能追回,未來根本不確定,一個人能擁有的只有現在,唯一能被人奪走的,也只有現在。

1968年,大兒子彭予民在敦煌出生。她原想請假回武漢丈夫身邊分娩,但研究所走不開,她還需要下地勞動,摘棉花。也許是勞動強度過大,某天回宿舍,她發現自己小便有血。同事告訴她,來不及了,得去醫院。她心急如焚,自己什么準備也沒有做,連一件嬰兒衣服都沒有。“我很害怕因為自己下地干活的原因,影響肚子里的孩子。如果出了問題,那怎么面對老彭?我當時都不敢想。”

她不得不一邊帶孩子,一邊參與勞作。孩子稍長一些,便留他在宿舍一個人玩。樊錦詩這樣的研究人員,雖頂著大學生、知識分子的身份,但免不了繁重的體力勞動。彼時,保護石窟,需要防沙治沙,治沙最重要的措施,便是種樹—現在圍繞莫高窟蜿蜒的參天大楊樹,都是當年莫高窟人一棵棵親手植下的。

某天,樊錦詩下班回宿舍,發現孩子滾到爐子下面的煤渣里了,臉上沾滿了地上的煤渣。她感到萬幸,幸虧沒有滾到爐子上。但這也讓她后怕,于是下了決心,一定要把孩子送走。

幾年后,在丈夫的河北姐姐家再見孩子時,她完全認不出那個黑不溜秋、一絲不掛的小孩。孩子喊媽媽,一聽是一口河北話,她一下子愣在了那里,眼淚直往下掉。

分居問題,始終懸而未決。在武漢,她原想半年不回去,自動脫崗、自動離職。但她也不知道為什么,晚上經常失眠,睡不著,潛意識中總是牽掛著敦煌。越是壓抑自己不去想莫高窟,那些壁畫就越是縈繞在眼前,揮之不去。丈夫和孩子睡了覺,她便起來翻書,不知不覺間,發現看的都是有關敦煌研究的書籍。

樊錦詩把從事壁畫保護修復的專家,稱作“壁畫醫生”。

看來,始終還是舍不得啊。

最終,1986年,彭金章放棄了自己在武漢大學打拼的事業,放棄了商周考古的教研工作,來到敦煌,改行搞起了佛教考古,兼顧起照顧妻子和孩子的日常家務。

一心撲在洞窟中的樊錦詩,一直不認為自己是個好妻子、好母親,“完全沒有盡到應盡的責任”。長期兩地分居,影響了孩子的教育,老二也只讀了個大專,這讓她一直愧疚。

給莫高窟治病

1979年,國學大師季羨林親臨敦煌考察,此時已是副所長的樊錦詩,負責接待。那時,季羨林已經年近七旬,但是精神矍鑠,身體健朗,還擔任著北大副校長的職務。這次考察,除了對敦煌藝術的研究的關切之外,他還勉勵樊錦詩,要珍惜全社會來之不易的安定團結的大好局面,努力把敦煌文物保護工作和敦煌學的研究盡快搞上去。

季羨林還對樊錦詩千叮萬囑:“敦煌是中國的驕傲,你們一定要保護好敦煌石窟,最嚴重的是下層洞窟,要采取措施保護好。”

事實上,從20世紀70年代中期開始,樊錦詩便轉到了管理崗位,作為副所長,她全力主持莫高窟的保護。這是一項與時間賽跑的比賽,她深知,莫高窟會慢慢走向衰老,這是不可逆轉的自然規律。壁畫和彩塑是泥土、草料、木料、礦物顏料、動物膠制作出來的,非常脆弱,總有一天會消失。

莫高窟的確是病了。因為年代久遠,幾乎每個洞窟都存在著不同程度的病害。壁畫的病情惡化是一個漸進的過程,而且會持續下去。如遇到下雨等惡劣天氣,潮濕空氣進入洞窟,將加速惡化,即使在進行保護修復的同時,這種過程也不會停止。

莫高窟壁畫病害主要有三種,即空鼓、起甲、酥堿。樊錦詩把從事壁畫保護修復的專家,稱作“壁畫醫生”,每天早上睜開眼睛就想著這群“病人”,想方設法要醫治這些“病人”。

1989年,美國蓋蒂保護研究所通過聯合國教科文組織,想在中國尋找一處遺產地,開展保護合作工作。樊錦詩得到消息后,立即到北京向國家文物局申請。最終,雙方長達30多年的合作,拉開了序幕,敦煌研究院也得以率先引進國際先進保護理念和先進保護技術。

樊錦詩發現,那些外國專家來到敦煌,并不急于進實驗室,而是先請敦煌研究院的學者們為他們講解每一幅壁畫的內容、含義,了解其中的珍貴價值,記錄下大量的筆記。這給了她啟示,文物保護表面上看是以技術為主導,但實際上保護工作者首先要面對的不是物理意義上的一道墻,或者一堆泥土,而是人類文化遺存的價值。

就莫高窟而言,每一個正在發生病變的洞窟都是不可復制、不可替代的藝術博物館。在對待這些壁畫的時候,如果能夠有一種人文的情懷和素養,將會激發起自己的使命意識和奉獻意識。能夠通過自己的技術,讓奄奄一息的人類杰作獲得重生,這本身就是一項偉大的藝術創造。

中美專家經過大量評估、調查、分析、環境監測和反復試驗,最終發現,潛藏在壁畫崖體和地仗層中的可溶鹽—硫酸鈉和氯化鈉,是導致壁畫病變的罪魁禍首。洞窟所依托的崖體,含有大量可溶鹽,會隨水分和濕度的變化潮解和重新結晶。如此周而復始,鹽分不斷地向壁畫地仗層和顏料層遷移,日積月累,結晶造成的體積膨脹,將對壁畫造成傷害。如果能去除壁畫地仗層中的鹽分,無疑會大大消除壁畫病變的隱患。

最終,專家們摸索出一種方法—“灌漿脫鹽”,往脫離崖體的壁畫地仗泥層后灌注漿液,讓水汽攜帶可溶鹽移動到壁畫表面,然后在壁畫表面貼敷脫鹽材料。這樣可以去除分布在壁畫地仗泥層中的大量可溶鹽,然后再對壁畫表面進行修復,這樣不僅能治標,更能治本。

此外,樊錦詩還意識到,石窟保護,需要從過去單一的搶救性修復,轉化為系統的科學保護修復,努力使洞窟環境保持安全穩定,最大限度地阻止或延緩壁畫和彩塑病害的發生乃至最終劣化,做到防患于未然。

樊錦詩為此牽頭采用互聯網技術,建立了莫高窟監測中心,在洞窟安裝了溫度、濕度和二氧化碳傳感器,實時跟蹤莫高窟窟區大環境、洞窟微環境、游客數量、參觀線路,監測內容還包括遺產地周邊環境、大氣降水、風沙、地震、洪水,甚至壁畫病害的微小變化等。

而早在上世紀末,樊錦詩就提出了“數字敦煌”的理念,她主持引進了國外的先進技術,采集了敦煌石窟所轄的敦煌莫高窟、西千佛洞和瓜州榆林窟及其每個洞窟的建筑、壁畫和彩塑,通過轉換、再現、復原,使之成為可共享、可再生的數字形態。“即使實物退化了,它還在,它的意義是為國家、為世界保存人類的文明和文化信息。”

早在上世紀末,樊錦詩就提出了“數字敦煌”的理念。

2004年9月,國家文物局批準在敦煌研究院建立“古代壁畫保護國家文物局重點科研基地”,基地以壁畫和彩塑為對象,開展專門的科學研究和保護修復工作,并將研究成果應用于絲綢之路沿線乃至全國的壁畫保護工作中。

就這樣,樊錦詩探索出了一套體系化的科學的文物保護、修復和研究的體系和規范,為世界文化遺產保護提供了范例。

“打不走的莫高窟人”

盡管保護工作如此出色,但樊錦詩心中始終有愧憾。

當年,恩師蘇秉琦那句囑托—“你去的是敦煌,將來你要編寫考古報告”,她始終還未完成,只因莫高窟過于龐雜,自己身在管理崗,太多瑣事纏身,時常無暇他顧。

“二十四史一樣的考古報告”,這個沉甸甸的使命,一直壓在她心里。

同樣,另一位恩師,宿白,也始終把報告記在心上,一直盯著自己畢生的學生,時不時催著樊錦詩交出一份答卷。

宿白很嚴格,對她采用小平板和手工測繪的測繪圖不滿意,對她改為采用先進的測量儀器測量也存有疑問。這讓樊錦詩近乎絕望。莫高窟洞窟建筑結構極不規整,窟內空間不方正,壁畫的壁面也不平整,塑像和壁畫造型較為復雜。每尊塑像都要測繪正視圖、左右側視圖、后視圖、俯視圖,而且多尊塑像又不在同一方位。如果采用小平板和手工測繪,圖形和數據都不準確。

經過反復磨合和試驗,樊錦詩改用了三維激光掃描儀,結合先進的三維激光掃描測繪技術和計算機軟件輔助繪圖方法進行測繪,最終才得到了宿白的認可。

宿白作為敦煌考古的開創者和領頭羊,對學生樊錦詩始終嚴苛,對她搞管理工作也頗為不滿,時不時就敲打一下,要她專心搞學術,催她交報告。即便此時樊錦詩當了院長,但在老師眼里,也遠沒有一份報告來得重要,甚至提醒她不要“老在電視里晃來晃去”。即便這位學生已年過半百,兩人依然保留師生間的互動。

2000年前后,當宿白看到樊錦詩送來的莫高窟考古報告的草稿之后,他發出了靈魂之問:“你是不是為了還債?”

樊錦詩哭笑不得。

樊錦詩的報告,嚴格遵照宿白《敦煌七講》的“正規記錄”方法,年近九十的宿白仔仔細細看了好幾遍,最終才點頭:“嗯,可以出版了。”

宿白從不夸人,這已經是最大程度的認可了。

隨即,老師又慢悠悠地問:“你還繼續做考古報告嗎?”

2011年,歷時40年的《敦煌石窟全集》第一卷出版,這是我國第一份正規的石窟寺考古報告。“考古報告既是洞窟最全面的資料,也是最科學的檔案。考古報告的最高要求是,即使洞窟不存在了,后人還能夠依據考古報告對洞窟進行完整復原。”

當然,第二卷考古報告,樊錦詩也沒有落下。歷史十余年后,第二卷也終于在2024年年初出版,但遺憾的是,宿白已經無法再作點評,早在2018年,他便已離開人世。

對于樊錦詩來說,這份報告,當然不止于她與兩位恩師的約定。這其實是莫高窟遺留下來的老課題,數十年來懸而未決。其意義,維系著代代傳承的莫高窟精神:寓保護于研究之中,寓熱愛于責任之中,這是莫高窟人的自覺,也是他們身居大漠、志存高遠的傳統。

對此,樊錦詩給出了一個更生動的概括:打不走的莫高窟人。

80年代,雖然莫高窟艱苦單調的生活并無多大改變,但仍然有不少風華正茂的青年學子,從祖國四面八方趕來,扎根大漠深處。他們舍小家,顧大家,淡泊明志,板凳能坐十年冷。“不管是煤油燈下埋首勤學,靠鏡面折射借光臨摹,踩‘蜈蚣梯’考察洞窟,還是不厭其煩,開展石窟數字化,分析壁畫病害機理,建設敦煌學信息資源庫……道路雖艱,但研究人員樂此不疲。”

經過幾十年的發展,莫高窟已經形成了自己的精神傳統,將他們感召成為一個整體。有人說,這是一個“英雄的群體”,但樊錦詩認為,莫高窟人是這個時代的“另類”,老一輩人50年不走,年輕一代30年不走,現在有多少人能做到?

在敦煌研究院的一面墻上,寫著這樣一句話:“歷史是脆弱的,因為她被寫在了紙上,畫在了墻上;歷史又是堅強的,因為總有一批人愿意守護歷史的真實,希望她永不磨滅。”

這便是打不走的樊錦詩。

大半輩子守在莫高窟,置身千百年凝于一瞬的空間,樊錦詩難免時常省思何謂“永恒”:“從莫高窟北區一路看過來,十六國、唐代、西夏、元代……現在還能看到一堆堆枯骨在那里,多少歷史的過客!人類歷史何其漫長,宇宙那么有限,人只是宇宙的一個瞬間而已。”

在她看來,如果世界存在什么永恒,那便是一種精神。物質會毀滅,但若有了精神,才能有創造物質世界的可能。幾十年的戰爭浩劫,幾乎使國家經濟到了崩潰的邊緣,因為有精神的力量,就有創造新世界的可能。

她說:“人活的是一種精神。”

(部分資料參考自《我心歸處是敦煌》)

特約編輯姜雯 jw@nfcmag.com