京畿消夏造大園

李天綱

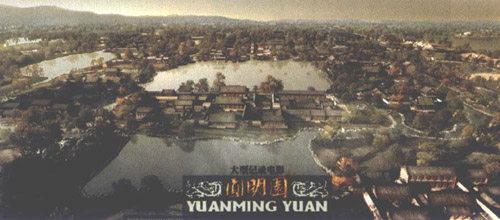

稍稍熟悉清朝歷史的人,都很容易發現:清朝皇帝對園林的迷戀,超過了漢、唐、宋、元、明,清朝的宮廷,確實有一種“園林情結”。這個“情結”從何而來呢?電影《圓明園》的開頭介紹,康熙建造圓明園,是因為清朝的皇帝來自北方,不耐北京的酷暑,一到夏天就想出宮避暑,所以特別想造園林式的離宮,這是符合歷史狀況的。

我們從史料中看到,從順治朝開始,康熙、雍正、乾隆、嘉慶、道光、咸豐,一直到同治、光緒、宣統,每個朝代都耗費大量錢財造園、修園,為的就是要躲過北京城里的夏天。紫禁城里沒有一棵樹,一條河,溽熱之外,還單調乏味,清朝的皇帝是能逃就逃。清朝滅亡以后,好事者算了一下,關內十個皇帝,有六個都是死在圓明園,或者承德避暑山莊。真正死在紫禁城里的清朝皇帝只有順治、乾隆、同治、光緒四人,順治是因為當時還沒有造園,同治、光緒則是因為圓明園被毀,清朝太亂,不能離開宮廷,只有“太上皇”乾隆實在太老,不想避暑了,將就便宜地死在養心殿。

清代的交通條件,不能讓滿族皇帝隨意回到滿洲“龍興之地”去消夏,也不可能每到七、八、九月就長途跋涉去北戴河海邊避暑。這樣,離開西直門二十華里的海淀一帶,上風上水,地勢高爽,從燕山上下來的水流匯聚,形成湖泊淵壇,適合造園休憩,成為清朝建造園林的上上之選。

其實,漢族官員士大夫從一開始就不主張耗用國庫,動用民脂民膏,修建皇家園林圓明園和避暑山莊。最近讀魏特的《湯若望傳》,知道順治初年,攝政王多爾袞不耐北京紫禁城的酷暑,已經準備大興土木,在京畿修建園林。這比現在大家知道的康熙皇帝修園時間要早三四十年。當時清朝還沒有完全統一,建國平亂,耗費很多,財政空虛,漢族官員敢憂不敢言,希望有人出來阻止多爾袞。結果是德國耶穌會士湯若望挺身而出,他用星象和風水理論,阻止了多爾袞的造園計劃。可見滿人一入關,就存著要建造自己園林的想法。后來康熙建造暢春園、圓明園,并不是首創,只是遵循了清朝的“祖訓”而已。

漢、唐以降的皇帝,迷戀于宮殿建造,是“宮殿情結”。秦始皇造了“覆壓三百余里”的阿房宮以后,漢未央、唐大明,歷朝歷代的皇帝總是千方百計地要造出宏大的宮殿,壓過前朝,現出自己的巍峨。清朝有點特別,它不是“宮殿情結”,而是“園林情結”。“清承明制”,清朝并沒有建造自己的宮殿,他們只是修復了明朝留下來的紫禁城,住了進去。這一點很不容易,因為漢朝、唐朝、宋朝、元朝、明朝,都是焚毀了前朝的宮殿,建造起自己的宮殿,弄得我們在“六大古都”里,并不能看到真正的古代宮殿,只能看到考古學家發掘出來的遺址。清朝將就地住進明朝的宮殿,確實委屈了,所以他們是一定要造自己的園林的。

滿族文化落后,是從草原的木屋和帳篷里走出來的簡陋民族。然而,園林卻是比宮殿更難建造的高雅建筑,清朝面臨文化難關。文化落后,固然是缺點。可是,一個民族如果能夠有勇氣承認落后,那就是莫大的優點了。清朝承認了自己的落后,就能認真地向先進文化學習。在建造園林的時候,清朝不遺余力地向南方漢族文化學習,向歐洲西洋文化學習,這使得他們能夠造出第一流的園林。圓明園設計采用最多的是江南地區的設計師,康熙任用的設計師葉洮(字金城,號云川),就是來自江南地區青浦人。康熙、乾隆十幾次下江南,沿途看到好風景,就設法搬到圓明園和避暑山莊去。海寧的安瀾園、江寧的瞻園、蘇州的獅子林、無錫的惠園、寧波的天一閣、杭州的蘇堤……“圓明園四十景”中最多的是江南園林,沒有一景是滿族自己的。

清朝宮廷還專門從澳門覓來不少西洋人耶穌會士,像王致誠、蔣友仁、郎世寧、馬國賢等人,他們是“供奉內廷”的“洋顧問”,精通工藝、建筑、繪畫和設計。圓明園的建造,包含了他們的心血。圓明園三園中,最壯觀的要數長春園。長春園中,最華美的是歐洲巴洛克風格的“西洋樓”。“西洋樓”前的“大水法”,是法國耶穌會士從巴黎大噴泉直接拷貝下來的,精致異常。因為結合了中國江南園林和法國園林的精華,歐洲人稱圓明園為“萬園之園”,在十七、十八世紀的時候,已經名揚西方,甚至壓過了同時期法國國王路易十四在巴黎郊外建造的凡爾賽宮。(作者為復旦大學哲學系教授)