行政成本肥胖的病灶

許春華

政府對經濟的直接投資也屬于行政成本范疇,其中的“形象工程”?“政績工程”的消耗更是驚人?種種領導干部的“面子成本”造成的財政黑洞更是深不減底?

當前,高速膨脹的行政成本,已經引起中央和公眾的強烈關注?在今年全國“兩會”上,全國政協常委?國務院參事任玉嶺直言:“我國行政管理經費增長之快,行政成本之高,已經達到世界少有的地步?尤其值得注意的是,近年來行政管理費用的增長還在上升?”

報告顯示,2003年,我國公務和行政性支出占國家全部支出的37.6%,而美國只占國家全部支出的12.5%?而成本往往是同效率成反比的?中國科學院發布的《2002中國可持續發展戰略報告》指出,“用1美元在世界平均狀況下可辦到的事,在中國就需花費1.25美元”?

現在我們來看一看,到底有哪些“病灶”,導致行政成本罹患了“肥胖癥”?

“病灶”之一——財政供養人員膨脹

改革開放以來,我國已進行過幾輪機構改革,但是,一個不可否認的事實是,我們還未跳出“精簡——膨脹——再精簡——再膨脹”的怪圈,財政供養人員還是在不斷增加?如今我國的官民比已經達到1∶26,而改革開放初期為1∶67,10年前為1∶40?

實事求是地說,現代社會的發展,要求政府提供越來越多的公共服務產品,從事教育?衛生?文化?科技?安全等公共服務事業等方面人員的增多是正常的?不正常的是不少地方機構重疊,疊床架屋,人浮于事;“人頭經費”成了財政支出的沉重負擔,乃至收不抵支,嚴重拖累了經濟社會的發展?同時,冗員多又造成效率低,過去一個干部能辦好的事情,現在由三四個干部去辦,結果是相互扯皮?相互推諉,“三個和尚沒水喝”?

中國社會科學院農村發展研究所所長張曉山披露,截至2004年9月30日,我國的鄉鎮數為37166個,比1995年減少9970個,減輕財政負擔8.64億元?以山東省為例,該省縣鄉黨政群機構正式人員一般在18萬人左右,然而各類臨時人員一度竟高達25萬多人?經過改革,到目前山東共清理清退各類臨時人員和超編人員23萬多人,僅此一項,每年就可減少5億多元工資支出?這也就從一個側面說明我國財政的“養人”成本高到了怎樣的程度?

更為惡劣的是一些地方和部門存在的“吃空餉”現象?如河南省去年查出“吃空餉”者20773人,涉及資金1.53億元?實質上,“吃空餉”現象與腐敗存在著千絲萬縷的聯系,因為“空餉”就是“權力餉”,若無手握實權的領導干部撐腰壯膽,一般平頭百姓如何能騙吃“皇糧”?“吃空餉”不僅暴露出一些地方財政管理機制的漏洞,并且不難嗅出當中的腐敗氣息?

“病灶”之二——公車費用

據披露,截至2004年,全國至少有公車400萬輛,消費財政資金4085億元,約占全國財政收入的13%以上?這個數字的確令人咋舌?

現在的公車已不是一個單純的交通工具,而被賦予了身份?地位?面子的復雜象征?因此,近年來的三令五申絲毫沒有遏制住黨政機關購買公車的熱情?云南省紀委曾確定2003年為“無車年”, 規定省內黨政機關?財政撥款事業單位和國有虧損企業不準購買小汽車?即便如此,該省當年還是違規購買了168輛公車?

同樣是經濟欠發達的青海省,個別貧困縣購買公車一樣是輕輕松松地“一擲萬金”?地處黃河南岸的尖扎縣是國家級貧困縣,2003年全縣的財政收入只有3262萬元,支出卻高達9687萬元?然而,就是這樣一個“自顧不暇”的貧困縣,在2003至2004年不到兩年時間里,竟購買了27輛小轎車?

與顯性的購車成本相比,養車的費用更是深不見底?20世紀90年代后期,我國每年公車耗用(包括司勤人員)約3000億元,“養車”已經成為“養人”之外,財政的又一個大包袱?

近年來,群眾和輿論普遍呼吁進行公車改革?但是,由于“公車改革影響最大的既得利益群體主要是領導階層,因此公車改革的阻力特別大”?個別地方所進行的公車改革,又方案不一,有的甚至是變相增加福利,導致改革變味走樣,引起群眾不滿?因此專家認為,公車改革既要借鑒國外公車管理的先進經驗,又要符合我國國情和適應社會各階層的承受能力,“既不能搞‘一刀切貨幣化改革,也要防止出現‘補貼照拿,公車照用的現象,確保改革順利進行?”

“病灶”之三——公務接待

現行公務接待是財政支出的一個“黑洞”,也是現在行政成本居高不下的重要原因之一?一些地方和部門?單位熱衷于迎來送往,公務接待越來越講究,出行?住宿和宴請越來越豪華,浪費也越來越嚴重?

根據湖南省冷水江市專門對全市15個行政事業單位從2002年至2004年3年間的公務接待進行了專題調研,公務接待的弊端主要表現在以下幾方面:

一是接待費用居高不下?調查顯示,3年間平均每年接待費總額為259.1萬元,每個單位年均接待費達17.3萬元,占公用經費支出的11%,已遠遠超過了財政部關于行政事業單位業務接待費列支管理規定中“不得超過單位當年預算中公務費的2%”的標準?某地一個管錢的小單位,才3個人,一年花掉的招待費卻高達23萬元?

二是開支項目五花八門?現實中,存在著公款吃喝高檔化?公款娛樂超前化?變相送禮隱蔽化?其他項目接待化和私人行為公家化的趨勢?逢年過節送的禮品禮金,申報項目?爭取資金所花費的開銷,也往往以接待費的形式報銷?還有把本不符合公務接待報銷的其他開支,諸如手機話費?上網費等以接待發票予以報賬?一些領導干部還把本應由個人負擔的消費轉成公款消費?據初步測算,該市一些單位的接待費中吃喝占45%左右,娛樂占20%左右,送禮占20%左右,其他占15%左右?

三是攀比之風愈演愈烈?調查的15家單位中,接待費最高的單位一年達31.5萬元,占到總支出的10%?單位之間互相攀比,唯恐落后,有錢的出手闊綽,一擲千金,無錢的也要硬撐門面?

四是票據管理混亂?許多單位白條不少,而且金額較大,動輒成千上萬?就是在正規的發票里,也存在大量無單位公章?無內容說明?無經手人員的“三無”發票?混亂的管理極易成為孳生官員腐敗的溫床?

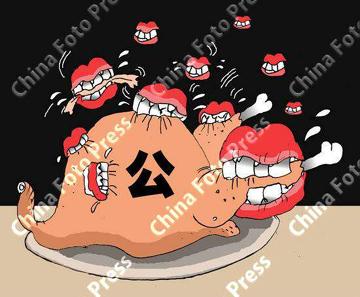

可以說,湖南冷水江市狀況在全國具有相當的普遍性,而這種普遍性比某地一頓飯吃掉15萬元的“個例”更加危險,更值得關注?據資料表明,我國公款吃喝開支一直呈節節攀升之勢,2002年以來年支出更是達到2000億元以上,約占財政收入的7%左右,公款大嘴已不折不扣成為吞噬財政資金的“血盆大口”?

“病灶”之四——會議浪費

文山會海歷來是我國行政運行中的一大弊病,而今是舊病未除,又添新癥?現代通訊技術的飛速發展好像并沒有帶來相應工作方式的提高改變,反而是會議項目越來越多,會議規模越來越大,會議檔次越來越高,會議地點越來越好?在一些地方,會議甚至畸變為“形象工程”?近年來,各種名目的國際研討會?高峰會多如牛毛,一個個會議動輒冠以“國際”?“高層”兩字,并不惜重金請來“走穴”的所謂知名學者和教授?這些會議的檔次和規模往往與領導的“面子”結合在一起,所以,場面往往比一般的會議更大,花費也更大?

一次中等規模的會議大約需要花多少錢?新華社記者在參加遼寧省某部門的一次年終工作總結會時算了一筆賬:會期兩天,與會人員100多名,標準間的收費標準約400元錢,僅住宿費就要8萬多元,如果加上會議場地使用?用餐等各種費用,將超過10萬元?這還算是“正常”的會議支出,能榮膺全國之最的還是財大氣粗的國家電力公司3天會議花費304萬元資金的“創舉”?

所謂賬不可細算,會議過程中的資源浪費也令人怵目驚心?會議材料?現在會議上各種各樣的領導講話稿?經驗交流材料?會議文件?宣傳資料等,少則十幾頁,多則上百頁,與會人員人手一份?如此,一個200多人規模的會議,需要用紙達1噸左右?此外,大多會議用品,如會議請柬?會場橫幅?鮮花?毛巾等,都是一次性的,其間的浪費也非常驚人?

“病灶”之五——豪華辦公

目前,追求辦公條件氣派豪華的奢靡之風日盛,一些地方的黨政單位,賽著勁兒似的修辦公樓,設計一定要超前,裝修一定要高檔,配置一定要時尚,功能一定要齊全?有些領導干部的辦公室,其豪華程度可以媲美五星級賓館?

今年7月22日,江蘇省委書記李源潮公開斥責蘇北個別窮縣刮“辦公樓奢華風”?李源潮說,“上半年,我到蘇北一個財政貧困縣,看到一條街,沒別的,就7棟氣派的豪華樓,一問,是該縣6個部門的辦公樓,還有縣委?縣政府1.8萬平方米的辦公大樓?”“一個縣的局長辦公室,竟配有寬敞的休息室和專用洗手間?”

前不久《焦點訪談》曝光的陜西華陰市就是又一個典型?當地在2003年遭受特大洪災,3年過去了,許多災民仍然居住在簡易房子?廢棄倉庫甚至救災帳篷里,而華陰市卻耗資1600萬元建起了市委?市人大新辦公大樓?在這座辦公大樓里,人均建筑面積為43平方米,超標了140%?這座大樓的裝修在當地也屬氣派,宛如“鶴立雞群”之感?建起大樓,丟掉民心,不知當地的領導是怎么考慮的?

再窮不能窮衙門,再苦不能苦自己,已成為某些領導干部的首要考量?這是個危險的信號?設想一下,當前正深受看病難?上學難?住房難之苦的老百姓看著一座座氣勢恢弘?富麗堂皇的“衙門”時,心里會不會罵娘?而事實上,當本就捉襟見肘的財政資金被大量消耗在豪華辦公上了,還有多少能用在人民的福利上?

當年溫總理為民工討薪,各地清理拖欠民工工資?清理結果卻讓人大吃一驚:不少拖欠的源頭竟然是黨政部門,而罪魁禍首就是氣派豪華的辦公大樓?一些地方不顧實際的超前消費,欠下的一筆筆爛賬,最后買單的還不是當地本已嬴弱的財政?

“病灶”之六——出國考察

北京市市長王岐山在今年的一次會議上,講過一個“幽默故事”?他說:“以前,聽說南斯拉夫的奶牛養得好,中國人就經常去參觀?當地的官員就對我們講,‘中國人就是愛學習,連我們的奶牛都認識中國人了!我也不知道這是表揚還是批評,可能是我們去參觀的人太多了吧?”

這不僅僅是個“幽默”故事?在其“幽默”的背后,是一個嚴肅的問題,那就是我們出國考察中的無序無度?據2000年《中國統計年鑒》顯示,1999年干部公費出國消耗財政費用已達3000億元?這以后,出國考察?培訓之風愈演愈烈,其行政經費支出更是“水漲船高”?

近年來,借考察?培訓為名,公費出國幾乎成為各級黨政機構和公共機構的一個普遍現象,有些地方和部門甚至把出國考察?培訓搞到鄉鎮一級?而且,不知從什么時候起,在一些地方和部門,出國考察?培訓成了一項待遇和福利,隔段時間就要安排一些領導干部出國?

當然,隨著對外開放的不斷擴大和深入,出于工作需要,干部帶著明確任務和目的出國考察或培訓,是必要的?怕就怕有名無實?在雅典奧運會期間,希臘當地的旅游部門接待了一撥又一撥考察的中國團隊?一位華人就說:“好多人不懂外語,成天接觸的全是我們這些華裔,不知他們考察到了什么?”

其實,對干部出國考察,中央早有一系列明確規定,但一些地方和部門就是搞“上有政策,下有對策”?可以這么說,中國黨政干部出國考察的自由度是許多國家所望塵莫及的?前不久,美國艾文市市長與中國某市市長在電視上有一段公開對話?當雙方互致邀請時,美國市長“吝嗇”地表示她沒有訪華的費用,如果訪華,費用就屬額外開支?我們何曾聽到過中國市長會為了出國費用焦頭爛額!

防止變味的“西天取經”,是遏制行政經費不斷膨脹的必然要求?其實,在如今這個信息時代,出國考察已不是唯一的學習方法?即便對那些必要的出國考察,我們也要嚴加管理,比如,應該建立相應的出國考察公示制度,將出國考察的目的?任務?必要性以及行程公布出來;出國歸來,還必須拿出成果報告,絕不能花了錢出游一圈,回來只知感嘆“長了見識?開了眼界”?一句話,要讓出國考察成為領導干部肩負的一種責任,絕不能成為游山玩水的待遇,更不能成為互相攀比的職務消費?

從廣義上說,政府對經濟的直接投資也屬于行政成本范疇,其中的“形象工程”?“政績工程”的消耗更是驚人?如一些地方無人煙處的光彩工程,空曠奢華的大廣場,普遍虧損的會展中心和一擲千萬金的各種節慶,種種領導干部的“面子成本”造成的財政黑洞更是深不減底?