智能車路徑識別及轉向控制的研究與實現

唐保龍

(一汽豐田技術開發(fā)有限公司 天津300462)

智能車路徑識別及轉向控制的研究與實現

唐保龍

(一汽豐田技術開發(fā)有限公司 天津300462)

路徑識別和轉向系統(tǒng)根據MCU處理CMOS采集的路面信息的結果,通過脈寬調制模塊(PWM)控制舵機轉向,進而實現智能車的路徑自動識別或引導線識別功能,按照設定的路線進行自動循跡和轉彎控制。通過硬件二值化或者軟件的局部自適應閾值二值化,對采集的路面信息圖像進行分割,數據計算處理,提取出路面中心位置,且計算出對于路面中心位置的偏離程度,確保了智能車路徑識別傳感信號的準確、穩(wěn)定與快速。隨著乘用車自動化、智能化程度的加深,該技術有很大應用空間。

路徑識別 智能車 CMOS

智能車輛是室外輪式移動機器人在交通領域的重要應用,它從根本上改變了傳統(tǒng)的車輛控制方式,可大大提高交通系統(tǒng)的效率和安全性。在普通家庭轎車消費中,智能車的研發(fā)也是很有價值的,如霧天時能有效提高安全性。路徑識別方式大致有兩種:一是反射式紅外傳感器識別,此方法具有較高的可靠性與穩(wěn)定性,但是光電傳感器存在著檢測距離近的問題,降低了對環(huán)境的適應能力;二是攝像頭路徑識別,攝像頭價格便宜,前瞻距離遠,能盡早地感知前方路徑信息進行預判斷,再現路徑的真實信息,所以有很好的應用前景。本研究采用的是攝像頭路徑識別。

1 路面圖像的采集

攝像頭的工作原理是:[1]按一定的分辨率,以隔行掃描的方式采集圖像上的點,當掃描到某點時,就通過圖像傳感芯片將該點處圖像的灰度轉換成與灰度一一對應的電壓值,然后將此電壓值通過視頻信號端輸出,如圖1所示。

圖1 視頻信號簡圖Fig.1 Diagram of video signal

奇偶場識別信號用于識別當前場周期是奇場或者偶場。場同步信號是頻率為50,Hz的方波,場同步信號的上升沿標志著一場信號的起始。行同步信號也是一個方波,同時包含有場消隱信號和行同步信號。行同步信號的上升沿標志著一個行周期的開始或者消隱周期的同步。有了行同步信號(HS)、場同步信號(VS)、奇偶場識別信號(ODEV)作為S12的同步輸入信號,控制A/D采樣進程,便可進行視頻信號的采集。[2]

在硬件連接中,攝像頭視頻信號端接LM1881的視頻信號輸入端,同時也接入S12的一個AD接口器口(選用PAD0)。LM1881的行同步信號端(引腳1)接入S12的一個外部中斷IRQ口。AV視頻信號解碼芯片LM1881的引腳圖和信號輸出[3]如圖2所示。

圖2 LM1881芯片引腳和信號輸出圖Fig.2 Out diagram of LM1881 Pin and signal

通過將LM1881的同步信號引入到單片機的中斷口IRQ與PORTH0,同時使用單片機的16位模數遞減計數器(MDC),進行場同步、行同步的延時,以確保單片機所接收的視頻信號的準確性。

根據處理器進行AD采樣[4]與轉換的時間要求,這里使用24,MHz的總線速度,這樣每采集一個點的時間大約是2,μs,每行的掃描時間是64,μs,去掉行消隱與行同步時間12,μs,每行有效信息時間為52,μs。從數據可靠性與穩(wěn)定性的角度考慮,選擇每行采集24個點,每場采集170行,但在實際上每場采取每10行采集一次的策略,就能夠滿足系統(tǒng)精度的要求。這樣,CMOS每場的數據變換成一個17行24列的二維數組。

如圖3所示,未經處理的采集數據不清晰,且有噪音和孤立點。

圖3 CMOS采集直線部分的原始數據Fig.3 Raw data collected by CMOS

2 路徑識別算法

電路中預設了硬件二值化(見圖4),考慮到攝像頭在比較惡劣的環(huán)境下能夠應用自如,使用了局部自適應閾值二值化[5]方案來增強模糊道路的清晰度。

此過程的處理框圖如圖5所示。

圖4 局部自適應閾值二值化處理方框圖Fig.4 Binaryzation treatment of local adaptive threshold value

方框中:

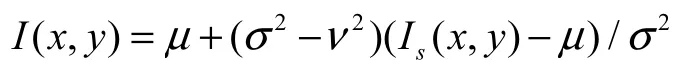

式中:μ為局部平均值,2σ為每個3×3相鄰像素的方差;2ν為每個相鄰像素的平均估算方差。

二值化后的部分數據見圖5。二值化后,比較清晰地表達了路面信息。

圖5 二值化后的數據Fig.5 Date after binaryzation

3 轉向控制算法

3.1 尋找邊界

采取以數組左下角的第1行和第1列的交點作為坐標原點。從最下一行開始檢測,設置1個計數器,每檢測1行,計數器加1。每行均從左向右檢測。

3.2 中心線位置

利用左右邊界計數的列數,求平均值,則得到黑線中心線。根據中心線我們可以判別道路的形狀,可以根據路型來調節(jié)舵機敏感度和偏轉值。

在一幀圖像中,用首行的黑線中心值減去中間行的黑線中間值得到斜率slop1,用中間行的黑線中心值減去最末行的黑線中心值得到斜率slop2,再將斜率slop1和斜率slop2相加得到該幀圖像前后兩半圖像的斜率和值slop_add3。如圖6所示:

圖6 中心線識別示意圖Fig.6 Diagram of central line identification

①S型:若一幀圖像中的前后半塊圖像的斜率符號相反,則說明前方是S形。

②直線:若非S道,則繼續(xù)判斷,如果前后斜率和值slop_add 很小,則說明前方為直道。

③大彎道:若非S型或直線的情況下,如果slop2很小且前后斜率和slop_add的值很大則為大彎道。

3.3 轉向策略

若判別為直線,則根據中心行的數據與小車中心線的偏差來控制舵機的偏轉量;若為S型,則根據距離小車位置的最遠處的黑線位置偏差來控制舵機的偏轉量;若為大彎道,則根據最近行的數據和中心線的偏差來控制舵機的偏轉量。

4 軟件開發(fā)

使用Codewarrior開發(fā)環(huán)境,通過匯編與C語言相結合實現。[6]開發(fā)環(huán)境如圖7所示。

4.1 系統(tǒng)軟件執(zhí)行過程

給單片機上電,系統(tǒng)開始,單片機進行初始化,然后根據環(huán)境光自動設置閾值,采用外部中斷,開始對路徑進行數據采集,對數據進行處理,處理結束則對轉向舵機進行控制和利用PID控制方法對智能車驅動電機控制,進而控制前行速度。

圖7 軟件開發(fā)環(huán)境Fig.7 Software development environment

圖8 視頻采集流程圖Fig.8 Process of video collcetion

5 路試試驗

在調試中,使用了自制的賽道,白色地板,黑色賽道,根據需要設計了各種路面類型。試驗結果為智能車能夠按照所設定的路線進行自動循跡。

6 結 論

通過采用電壓比較電路方式減少了單片機要處理的數據量,提高了MCU的響應時間。通過使用局部自適應二值化處理方式來處理結果,提高了精度。即使在比較復雜和干擾較多的情況下也取到了很好的效果。在未來的研發(fā)過程中將進一步優(yōu)化程序和硬件設計,并應用到乘用車開發(fā)中。■

[1] 俞斯樂. 電視原理[M]. 6版,北京:國防工業(yè)出版社,2005:110-150.

[2] 王威. HCS12微控制器原理及應用[M]. 北京:北京航空航天大學出版社,2007.

[3] LM1881,LM1881-X Video Sync Separator [Z]. 2003.

[4] Freescale Semiconductor S12ATD_10B8C Block User Guide V02. 12[Z]. 2005.

[5] 張雅蘭. 圖像的二值化處理[J]. 廣西工學院學報,2002,13(1):32-34.

[6] 飛思卡爾HC08/HCS12 系列微控制器開發(fā)環(huán)境-Codewarrior 使用指南[Z]. 2005.

Study and Realization of Algorithm of Path Recognition and Turn System for SmartCar

TANG Baolong

(FAW Toyota Research & Development Co.,Ltd.,Tianjin 300462,China)

The smartcar design,including path recognition and turn system is based on results processed from road information by MCU to control PWM to change the direction of steering engine and realize linear path recognition.By binaryzation of hardware or local adaptive threshold,effective image segmentation and data processing,black line on the contest lane was extracted,and the position difference between the car and the black line was calculated to distinguish different shapes of the lane. Then we analyze and deal with the information to control the steering angle.With the development of intelligent car,in the future,smartcar will have great space for development.

path recognition;Smartcar;CMOS

U471.15

A

1006-8945(2016)08-0069-03

2016-08-02