西部礦山環境警報頻響

竇 賢

中國西部,礦產資源豐富,資源潛力巨大。據有關部門統計,西部地區的礦產資源開發有力地支撐了區域經濟的發展,礦業產值占其工業總產值的55%以上。與此同時,一批大型礦業基地和大型礦山企業的建立。加速了地區工業化和城市化進程。帶動了大批相關產業的迅猛發展。西部豐富的礦產資源備受關注,正在吸引著國內外投資者的目光和大量的資金。而西部省區也把本區域的礦產資源作為招商引資的重要籌碼。加大引資力度,期待著國內外資金參與開發本省區礦產資源。

有些人甚至歡呼:西部礦產資源潛力的進一步發掘指日可待。

然而,一些有識之士也在憂慮:西部礦業開發對生態環境產生的負面影響也與日俱增,成為制約西部資源開發和經濟社會可持續發展的重要因素。

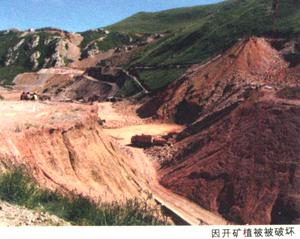

礦山正在蠶食土地

國土資源部有統計顯示:全國因采礦而被破壞的土地達4萬多平方公里,并以每年200平方公里的速度增加,其中因礦山開采而沉陷的土地總面積已達60萬公頃。被破壞的土地多為農業用地,其復墾率不到12%。那么西部的情況又是如何呢?雖然沒有準確的數字統計,但我們可以通過一些現象發現:中國西部的礦山正在蠶食西部本來就貧瘠的土地。

本世紀初,廣西因采礦占用土地和破壞土地接近7576公頃,在一些地方,如大廠礦區和合山礦區等采空區,由于地面塌陷和地面沉降造成土地資源的占用和破壞情況更為突出。在內蒙古,由于煤炭開發受擾動的土地面積達6.87萬公頃,每年還以2000公頃的速度遞增。

新疆僅以哈巴河縣為例,縣內六大金礦企業實際使用土地草場面積為2252.6畝,完全沒有進行,也沒有能力進行土地復墾工作。

陜西省的銅川市,在老市區川口至市水泥廠沿210國道兩側長3000米、寬1300米的范圍內,就有著省新川水泥廠廢棄礦山、市東風建材廠廢棄礦山等7個治理整頓被關閉的采石場,加上正在開采的市水泥廠自備礦山等,共10個礦山,占地289.5畝。

在陜西神木縣的的榆家梁煤礦和大柳塔煤礦,一些地方土地大面積塌陷,根本無法耕種,成片的土地被撂荒。許多農民沒有工作和收入,一些礦區群眾憂心忡忡:今后地塌了,水干了,煤也挖光了,到時靠什么生活?

而甘肅省窯街煤礦的今天恐怕就是陜西神木礦區群眾的明天。

甘肅窯街煤礦在上世紀屬國家統配煤礦。上世紀70年代因征用礦區所在地農田,將原蘭州市紅古區窯街公社所屬山根、下窯、下街三個大隊727戶4038人,以及耕地3968南(其中川地315畝,塬地1032畝,山旱地2621畝)全部劃歸窯街礦務局管理。幾十年過去了,人口增加了,土地卻減少了。耕地面積由3968畝減少到現在的215畝。人均占有耕地由原來的0.98畝減少到現在人均0.034畝,絕大多數村民因失去賴以生存的土地而處于特困和貧困狀態。最要命的是該礦煤礦資源枯竭,企業改制,留給當地農民的只是一片煤矸石山的采空塌陷區。

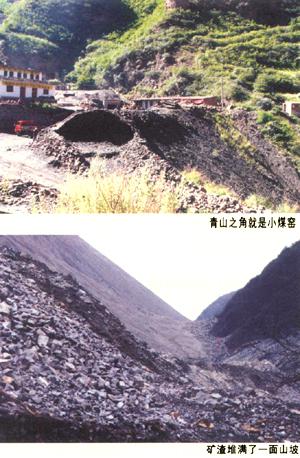

與此同時,礦山的露天開采大量破壞了植被和山坡土體,導致礦山地區水土流失和土地荒漠化,曾備受媒體關注的甘肅省兩當縣境內非法開采金礦就是典型一例。近四五年來,陜西214地質勘探隊在甘肅省兩當縣長江流域水土重點防治區內非法開采金礦,大規模濫伐原始林木,大片的山林被人為地剝落出來,露出了巖石和泥沙.泥土順著山水流向下游,給當地生態環境造成了嚴重破壞。該礦采用的提煉工藝非常原始,礦渣隨意拋棄,污染嚴重。

自20世紀80年代,采金熱浪再次在中國西部省區掀起,個體采金者從四面八方云集祁連山、昆侖山、巴顏喀拉山以及可可西里等地的河床,開始了原始的沙里淘金行動。淘采砂金過后,河床被翻了個底兒朝天,坑坑洼洼,全是裸露的砂石,原有的植被蕩然無存。

據青海省國土資源廳提供的材料證明,由于多年的砂金開采,采金區多數開采后無法恢復治理,河床、河灘和階地植被破壞嚴重,人為增加了土地沙化面積,生態環境進一步惡化。如今,青海省土地沙化面積已經達到1252萬公頃,并仍以每年13萬公頃的速度增加著。據說,在海拔5000多米的唐古拉山上,有一塊40年前挖掉草皮的地方,至今還沒有長出一棵草來,聽后讓人不寒而栗。

近年的衛星遙感資料查明,受礦業開發影響,地處陜北毛烏素沙漠前緣的榆神府礦區的沙生植物已大面積枯死,植被覆蓋率減少,土地風蝕率增加,土地荒漠化趨勢加快。目前,該地區的沙化土地正以每年遞進0.5%的速度向東南擴展。該區生態環境非常脆弱,土地沙化、荒漠化的面積已超過4萬平方公里,占全區面積的80%以上。

廢水廢渣成為生態毒瘤

礦山廢棄物的不合理排放,使礦區周圍的生態環境受到嚴重污染,這種破壞有時可能是毀滅性的。在西部,由于受礦山建設和管理不善因素的影響,礦山廢水及廢渣的非法排放或事故時有發生。

2004年4月22日,陜西省鳳縣鳳州鎮安河鉛鋅選礦廠尾礦庫發生泄漏。據該鉛鋅選礦廠一負責人介紹,這個廠用來處理尾礦廢水的尾礦庫,庫容2萬立方米。距尾礦庫不遠的選礦車間將含有大量礦渣的工業廢水通過管道輸送到庫里,經過沉淀后將變清的水排放到嘉陵江的支流安河里。4月22日上午6時許,一根直徑0.7米、從尾礦庫底通過的水泥管道發生破裂,庫中大量的廢水進入水泥管道,大量有害的工業廢水流入嘉陵江。

2004年8月28日,陜西省渭南市華西礦業公司黃村鉛鋅礦尾礦庫發生嚴重的垮塌事故,約1000余立方米礦渣涌出,下游2公里內道路、耕地嚴重受損,致死耕牛一頭。由于水源嚴重污染,洛南縣無奈緊急關閉了下游縣自來水廠洛河取水口,洛河沿岸鄉鎮和縣城15萬人飲用水立時告急。洛河下游河水嚴重變質,河水已失去灌溉功能,接觸過污水的群眾皮膚均發生不同程度的潰爛,并時有人畜中毒事故發生。

在四川廣元朝天區東溪河鄉石板溝、馬蜂窩一帶,采金煉金“作坊”直接將含汞的有毒廢水、有毒廢渣排入嘉陵江中,給周圍和下游地區生態環境造成嚴重污染!而這樣的現狀已經持續了10年左右的時間。當地老鄉說,“附近河里的魚都死絕了,人下河洗澡,全身發癢,起一坨一坨的紅米米……”

據有關部門統計:以目前(2004年年底)68個采金坑道計算,每天按規定高度和寬度掘進2米長,可產生2000余噸礦石,一年排進嘉陵江的廢渣可達80萬噸左右;以每天100臺碾子工作計,每臺碾子碎石3噸,一年的有毒尾渣可達10萬噸;同樣以每天100臺碾子工作計,每小時排水1立方米,全年排放的有混汞毒污水

高達80萬立方米……而這些廢水、廢渣都是通過溪谷直接排往嘉陵江!

新疆自治區最西北部的哈巴河縣,曾經是新疆的“黃金萬兩縣”,但由于可直接利用的氧化礦資源已經枯竭,沒有新的可用資源,哈巴河縣的六個金礦山都陷于停產關閉狀況六個金礦采區的停產,在當地留下七個100~150米長、30~50米寬、40~50米深的廢礦坑和幾十個小采坑及三個尾礦壩。在生產過程中共使用氰化鈉約695噸,目前仍有部分在尾礦壩和廢礦堆里殘存,大部分堆浸后的礦石仍在原處堆放,開采出的伴生廢石和圍巖胡亂堆放在長約12公里、寬約2公里的區域內,數十個深達數十米的礦坑仍未進行任何處理。有關專家擔憂:一旦遇到暴雨或山洪,發生礦區塌陷和毒渣流溢,對于當地的生態環境和人民生命財產來說,都有可能是毀滅性的災難!

崩潰的礦區環境

礦山的地下開采造成了大量的采空區塌陷區。對于采空區不進行及時的回填和治理,不但影響礦山本身環境,而且對周圍環境也會造成危害。

建在“煤海”之上的新疆烏魯木齊市正面臨著地表塌陷的威脅。新疆地質環境監測總站完成的《新疆礦山生態地質環境現狀調查報告》顯示:由于近年來小煤窯的濫采亂挖,目前新疆首府烏魯木齊地表塌陷面積已達13.4平方公里。烏魯木齊市煤礦開采歷史悠久,煤礦原先多集中在城鄉接合部,近年來城區面積不斷擴大,地表塌陷問題日益突出。地質專家說,采煤后形成的地下采空區多處塌陷已在烏魯木齊市城區內形成了一條數公里長的串珠狀塌陷帶,不僅破壞了當地的生態環境,同時也對地表建筑設施形成威脅。更重要的是,隨著采空區繼續生成,塌陷面積還會擴大。

在陜西省神木縣大柳塔地區,煤炭開采造成地面塌陷及大量的裂縫。1997年地礦部門鉆探發現,當地地下水位已經下降到基巖面以下,意味著地下含水層已經被疏干。在神府礦區,煤炭開采區的地下水位下降也非常嚴重,采空區下降8—12米,采空區附近下降3~5米,地下沙層中的水大量流失。由于陜北地區的河流主要靠沙層水補給,大量煤炭開發導致許多河流干枯斷流。

另外,礦區隱藏的采空區和堆積如山的廢渣,極易誘發崩塌、滑坡、泥石流等礦山地質災害。

2004年8月底,在素有“磷都”之稱的云南昆明市晉寧縣沙溝發生泥石流,人員傷亡雖然不太多,但給村民的生活造成了毀滅性的打擊。泥石流是從一條經過村子的名叫沙溝的排洪溝泄下來的,而在村子背后的泥石流源頭就是大箐磷礦。村民們認為:是大箐磷礦毀林開礦導致了水土大量流失,引發了泥石流。據當地的村民介紹,這里從上世紀80年代就開始開礦,毀壞了大量山林,開礦區占地有上千畝。山上被開采過礦石的地方,光禿禿地連成一片,一遇山洪,發生泥石流是不可避免的。

在陜西鳳縣的手搬巖、鉛垌山、銀洞梁等鉛鋅礦開采區,其堆積的廢石、廢渣、尾礦庫、事故池等堆棄物直接影響到寶成鐵路槽頭溝大橋、川陜公路35公里線路及坪坎、河口、三岔、留鳳關等四鄉鎮32個村2萬多人的生命財產安全。1981年、1990年和1992年三次暴雨引發的洪水、滑坡、泥石流等災害,使區內99人死亡,9人失蹤,局部達到毀滅性程度,寶成鐵路停運61天,數萬畝農田、森林被毀,直接損失達數億元。最近幾年來,平均每年因洪水、滑坡、泥石流等災害而造成的土地毀壞達33公頃以上,需花費大量人力、財力進行治理,水土流失引發的礦山生態環境惡化已成為當前和未來社會經濟可持續發展的重要制約因素。

打造西部綠色礦業

西部礦產資源必須開發,這是實施西部大開發戰略的需要;但西部本來脆弱的生態不能破壞,必須加大保護力度,這是實現可持續發展的需要。那么,如何解決好西部地區資源開發與環境保護這對矛盾?有專家提出了“綠色礦業”的概念。就是要在礦山環境擾動量小于區域環境容量前提下,實現礦產資源開發最優化和生態環境影響最小化。要實現“綠色礦業”的理念,就要保證落實三個環節:一是通過開發前的區域環境容量或承載力評價及礦山環境擾動量評價,建立環境評價指標體系和技術標準,制定綠色礦業規劃;二是通過技術創新,優化工藝流程,實現采、選、冶過程的小擾動、無毒害和少污染;三是通過礦山環境治理和生態修復,實現開發前后環境擾動最小化和生態再造最優化。

與此同時,在今年年初,國家環保總局、國土資源部和國家安全生產監督管理局三部門提出,在今后一段時間內將采取三大措施,有效整治并保證礦山生態環境好轉。一是建立健全礦山生態環境保護長效監管機制,嚴格礦山開采準入制度,形成環保部門統一監管,相關部門分工負責、協調配合、齊抓共管的工作機制。二是完善礦山生態環境保護法規,盡快出臺礦山生態環境保護條例。加強礦山生態環境保護執法能力建設,為開展礦山生態環境監察工作提供有力保障。三是進一步明確礦區生態環境治理責任,建立多渠道投資機制。按照“誰污染、誰治理”的原則,落實礦山環境治理費用承擔主體和實施治理主體。

這些建議與舉措,讓我們看到了西部礦山環境保護與治理的希望。