上海市奉賢區1961—2005年甲乙類傳染病流行病學分析

袁 婷 汪盛潔

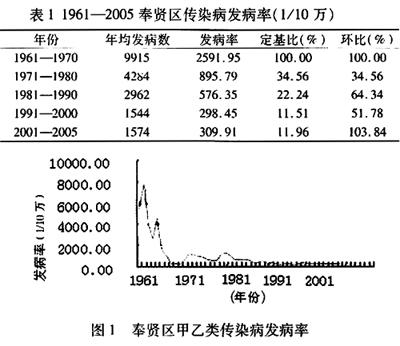

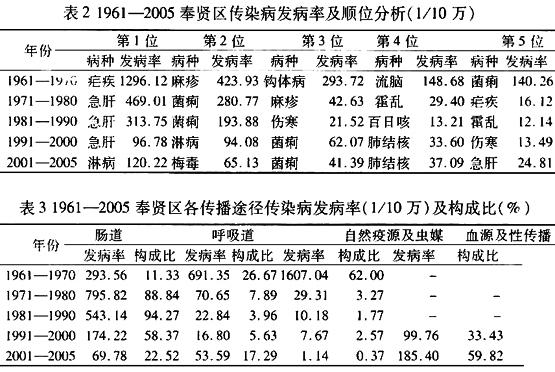

摘要:[目的]探討上海市奉賢區1961—2005年甲、乙類傳染病的發病趨勢及相關傳染病的防控策略。[方法]采用描述性流行病學方法分析奉賢區1961—2005年甲、乙類傳染病的流行趨勢。[結果]發病率最高是1962年,為7628.83/10萬,因瘧疾發病數激增而出現一發病高峰,隨后疫情大幅回落。而70年代因腸道傳染病(急性病毒性肝炎、細菌性痢疾)高發而有所回升,80年代開始疫情穩步回落。90年代后發病率基本保持穩定,最低是1992年,為235.08/10萬。發病率雖有波動,但總體呈下降趨勢。20世紀60年代以蟲媒傳染病為主,瘧疾的發病率為首位,而70—80年代以腸道傳染病占絕對優勢,急性肝炎為首位,90年代腸道傳染病的發病率有所回落,但急性肝炎仍居首位,而性傳播傳染病自90年代開始報告以來呈上升趨勢,至21世紀淋病上升到了首位,1999年出現首例艾滋病報告。[結論]奉賢區傳染病疾病譜已經發生了根本改變,我們必須與時俱進,使我們的工作從簡單的傳染病報告到主動監測,以適應不斷變化的傳染病疫情。

關鍵詞: 流行趨勢;防控策略; 傳染病; 疫情

中圖分類號: R 181.8文獻標識碼:A

建國以來在全社會共同努力下,法定報告的甲、乙類傳染病發病率已有顯著下降,傳染性疾病譜也有了根本改變,以往高發病種的發病率明顯下降甚至絕跡,而隨著時間的推移也出現了新的傳染病病種。為了探討奉賢區傳染病疫情流行動態及發病趨勢,我們對奉賢區1961—2005年甲、乙類傳染病疫情進行分析,為今后制訂有效的防控策略提供科學依據。お

1資料與方法

1.1資料來源

疫情資料來源于奉賢區疾病預防控制中心(CDC)1961—2005年年報表及疫情資料匯編,人口資料來源于奉賢區統計局人口統計資料。

1.2病種變化

資料統計中甲乙類傳染病報告病種的變化:1961—2005甲類傳染病報告病種無變化,乙類傳染病中,1990年后流行性感冒退至丙類傳染病報告,而增加了淋病、梅毒、艾滋病等性傳播疾病,1997年后增加了肺結核,2004年后增加了傳染性非典型肺炎、人感染高致病性禽流感。

1.3統計方法

采用描述性流行病學統計方法。因血吸蟲病歷年資料中發病人數為現存人數(包括新、老病人),若加入合計易造成信息偏倚,故此次資料不統計入甲、乙類傳染病合計數中。お

2結果

2.1傳染病流行概況

奉賢區1961—2005年報告甲類傳染病1種,為霍亂,未報告病種為天花。報告乙類傳染病18種(按2004年12月《傳染病防治法》分類),分別為艾滋病、病毒性肝炎、脊髓灰質炎、麻疹、腎綜合征出血熱、流行性乙型腦炎、細菌性和阿米巴性痢疾、肺結核、傷寒和副傷寒、流行性腦脊髓膜炎、百日咳、白喉、猩紅熱、淋病、梅毒、鉤端螺旋體病、瘧疾、血吸蟲病,未報告的病種為傳染性非典型肺炎、人感染高致病性禽流感、狂犬病、登革熱、炭疽、布魯氏菌病、新生兒破傷風。發病率最高是1962年,為7628.83/10萬;最低是1992年,為235.08/10萬。發病率雖有波動,但總體呈下降趨勢,見表1。1962年因瘧疾發病數激增而出現一發病高峰,隨后疫情大幅回落,而20世紀70年代因腸道傳染病(急性病毒性肝炎、細菌性痢疾)高發而有所回升,80年代開始疫情穩步回落,90年代后發病率基本保持穩定,見圖1。當前傳染病發病情況:脊髓灰質炎、白喉、鉤端螺旋體病、血吸蟲病已絕跡,而霍亂、百日咳、流行性腦脊髓膜炎、腎綜合征出血熱、流行性乙型腦炎等僅有零星散發病例,性傳播疾病(淋病、梅毒)則有上升趨勢,1999年出現首例艾滋病報告。

2.2傳染病發病順位分析

奉賢區傳染病疾病譜發生了根本改變,20世紀60年代以瘧疾的發病率為首位,而70年代至90年代以急性肝炎為首位,進入21世紀淋病上升到了首位,而居首位的傳染病發病率總體呈下降趨勢。原高發病種如瘧疾、麻疹、流行性乙型腦炎已成零星散發疫情,鉤端螺旋體基本絕跡,代之以淋病、梅毒為首的性傳播疾病以及肺結核等疾病,見表2。

2.3各傳播途徑傳染病發病情況分析

奉賢區傳染病發病構成:20世紀60年代以自然疫源及蟲媒傳染病為主,主要病種為瘧疾,占自然疫源及蟲媒傳染病發病數的80.66%; 70~80年代以腸道傳染病占絕對優勢,主要病種為急性肝炎,占腸道傳染病發病數的56.90%;其次為菌痢,占34.51%;90年代腸道傳染病的發病率有所回落,而性傳播病自90年代開始報告以來呈上升趨勢,至21世紀已經占據首位,主要病種為淋病,占性傳播傳染病的75.24%,其次為梅毒,占24.69%。呼吸道傳染病因麻疹發病率的驟降而一度呈下降趨勢。1997年以后因肺結核由丙類上升到乙類報告而有所回升。自然疫源及蟲媒傳染病的發病率持續下降,目前各病種均維持散發疫情狀態,見表3。1956-1984年大力消滅血吸蟲病期間數據顯示,累計發病人數為128 040人,血吸蟲病人群糞檢查病陽性率呈下降趨勢:60年代為18.75%,70年代為4.57%,80年代為0.27%,1985年后宣布消滅血吸蟲病。陽性率最高是1967年,為22.52%,最低是1982年,為0.03%。

3討論

新出現的傳染病(如人感染高致病性禽流感)以及死灰復燃的傳染病(如性病)等陸續出現,給我們的防病體系帶來更大的考驗。對新發現的傳染病而言,人們對它們沒有免疫力,一時還找不到有效的預防、治療和控制的方法,危害性極大,須格外關注。雖然我區尚未發現新的傳染病,現有的傳染病均在監測范圍內,但隨著改革開放的深入,商貿活動增多,交通運輸日益發達,人口流動性增大,人員交往日益頻繁,一旦有新的傳染病發生或傳入,容易引起爆發流行 [1] 。因此,我們必須清醒地認識到不為我們所知的傳染病隨時可能出現,如何高效有序地應對各種突發性公共衛生事件成為我們今后工作的重點。基于WHO提出的“有效的傳染病控制依賴于有效的疾病監測”[2],我們必須逐步調整工作思路,與時俱進,使我們的工作從簡單的傳染病報告到主動監測,建立新的防控體系以適應不斷變化的傳染病疫情,真正保障人民的生命健康。

性傳播傳染病自1990年報告以來發病率急劇上升,并仍將繼續保持較高水平,目前已遠遠超出其它傳染病的發病率,提示我們控制性傳播傳染病的蔓延將是當務之急。淋病發病率自1996年以后始終保持第1位,梅毒2005年也已上升為傳染病發病率的第2位。由于梅毒的病程長,起病較隱匿,因此不容易根治,也極易造成疫情的擴散;而AIDS及HIV感染者在我國已呈星火燎原之勢,在本區發生的頻率也在增加,須引起各部門的高度重視。控制性病疫情首先是爭取政府的大力支持,嚴厲打擊賣淫嫖娼窩點;同時加大衛生宣傳力度,提高公民防病意識,潔身自好,杜絕婚外性行為;對病人要全程、徹底地治療,同時做好保密工作,防止其因心理問題而使該病在社會上更廣泛地傳播;積極開展主動監測,及早發現傳染源,采取積極、有效的控制措施。只有通過全社會的共同努力,才能有效遏制性病快速增長的趨勢。

急性腸道傳染病作為20世紀70—80年代的優勢病種,目前的發病率基本保持平穩。急性肝炎的發病率將繼續保持較低水平,這是我區長期以來堅持不懈地對新生兒進行乙肝疫苗的接種,并對學生及食品從業人員進行甲肝疫苗的接種的成果。應繼續大力推廣甲肝、乙肝疫苗的接種,嚴格消毒隔離制度,同時做好慢性肝炎的管理工作,從根本上降低急性病毒性肝炎的發病率。脊髓灰質炎已基本絕跡,霍亂、傷寒呈零星散發狀態,菌痢的發病率也有所下降。應加強腸道門診的管理,嚴格消毒隔離,杜絕二代病例的發生,加強飲食、飲水為主的綜合管理,尤其是家庭辦酒戶的管理與指導,加強主動性監測,對可疑的爆發苗子立即采取有效的針對性措施,嚴防食源性及水源性腸道傳染病的爆發流行。

呼吸道傳染病的發病率大幅下降,表明我區對兒童實行的計劃免疫工作是卓有成效的。白喉自1968年以后無報告病例,流腦脊髓膜炎的發病率1970年后、百日咳1987年后大幅走低,目前僅出現零星散發病例。麻疹自1982年以來發病率大幅下降,呈零星散發狀態,但近年來,成人發病率增加,應加強冷鏈及接種質量管理,開展補種工作,推廣成人疫苗的接種,對爆發苗子做到早發現、早診斷、早隔離、早治療。肺結核的發病率及病死率居高不下,已成為全球性問題。鑒于呼吸道疾病傳播的特殊性,應加大重點單位(幼托機構、學校)宣傳力度,保持良好的個人衛生習慣,經常開窗通風,以及采用適當的中、西藥物進行藥物預防。對傳染源進行隔離,對各種污染物進行有效消毒。

蟲媒及自然疫源性疾病將繼續保持較低水平,這是建國以來大力開展愛國衛生運動的成果,大量消滅了傳播疾病的動物宿主,使該病種的發病率顯著降低。血吸蟲病防治的成功,給我們留下了寶貴的經驗,它以消滅釘螺為主,同時查治病人,輔以糞便管理的綜合性防治對策,以點帶面,實行“領導、群眾、專業人員”三結合,全面展開了大規模的群防群治運動,有螺面積不斷減少,人群糞檢陽性率持續下降,1975年基本控制了流行,1985年宣布消滅血吸蟲病。但也應看到,近年來陽性螺點相繼出現,同時易感人群逐年累積,應嚴防血吸蟲病死灰復燃。而乙型腦炎、腎綜合征出血熱的發病保持零星散發狀態,故繼續做好消毒除害工作,加強主動檢索是我們今后防治蟲媒傳染病工作的重點。

隨著大量外地民工的涌入,本區外來人員的發病數呈逐年遞增的態勢,菌痢、麻疹發生率大幅上升,瘧疾、乙型腦炎等少發病種相繼出現。由于住房簡陋,人口密集程度高,防病意識不強等原因,外來人群中易爆發流行傳染病。應加強外來人員的摸底工作,及時掌握疫情波動情況,嚴格消毒隔離制度,切實降低外來人員的發病率。お

4參考文獻

[1]王學娟,劉雪榮,陳繼永. 薊縣1956~1999年法定報告傳染病疫情動態分析與防治對策[J].中國公共衛生管理,2004,20(1):59-61.

[2]熊瑋儀,李立明. 傳染病監測整合策略概述[J].中華流行病學雜志,2006,27(6)::544-546.