黃河船歌

丁 超

來到被譽為“塞上江南”的寧夏川,你不僅可以盡情地享受到傳情逗趣的“花兒調”,還可以領略一番黃河岸邊回族人民無拘無束、質樸豪放的黃河船歌。那歌調聲回韻轉,酣暢淋漓,雄渾壯闊,扣人心弦。多少年來,黃河兒女把自己最美好的生活情感、最優美的音樂旋律和最精萃的民族語調,融入一首首黃河船歌之中。無論何時何地,都可以出口成章,用動人的歌聲、優美的旋律和含蓄的格調,詠唱豐富多彩的生活,表達美好的愿望。

黃河船歌也叫黃河船夫號子,它包括船工推船下水、過灘扳船、逆水拉船時唱的不同內容的歌調。在波濤滾滾的黃河上勞作,難免枯燥無味,寂寞難耐,智慧的回族船工們常常通過唱歌抒發胸臆,鼓舞斗志。俗話說:“歌兒不唱忘記多,大路不走草成窩。快刀不磨生黃銹,胸膛不挺背要駝。”像黃河船歌一類的勞動號子,在勞動生產中起到的積極作用,是其他任何藝術形式難以替代的。

寧夏的黃河水運,從清代起就很發達。清代平羅知縣蔣延祿在《噔口春帆》中這樣寫道:“葉葉風帆塞上行,黃河渡口認歸程。分明春水江南思,天際咿啞一櫓聲。”那時除駱駝馱運、牛車拉運外,主要是靠木船航運。1958年包蘭鐵路正式通車,但交通運輸條件遠遠滿足不了社會經濟發展的迫切需要,木船仍然起著其他運輸工具所不可替代的作用。

一條大木船一般多由幾家合伙使用,往返于黃河上下,近的十天半個月往返一趟,遠的多在一個月左右方能返回家鄉。通常七人拉一條大船,其中有一人掌舵看水,六個小工仔拉索。從黃河解凍到秋末封河,黃河故道上始終是白帆點點,水鳥串飛,櫓聲陣陣,歌聲如潮,一派江山如畫的迷人景象。

天寒地凍時,要把船拉到岸畔上,以免凍壞船板。第二年春天,河床解凍,大伙就忙著修補船只,也叫“練船”,嚴格整修之后再把船推到水里。由于開春黃河水位低,推船十分費勁,聰明的船工想出了很多巧妙的辦法,他們在平地上像鋪鐵軌那樣整齊地排放兩行木棒,船底坐在上面,老艄公唱起鏗鏘有力的推船歌,大家隨聲附和,邊唱邊推。推船下水往往需要三四十人,為了集中大家的注意力,把勁使在一處,老艄公唱一句,大家猛推一下。如流傳在黃河岸邊平羅縣渠口鄉的一首《推船歌》:

哎——

眾弟兄(哪),握緊繩(嗨喲),

腳根子要站穩(喲),

我喊一聲鼓個勁(嗨喲),

看誰用力猛(喲),

勁大是英雄哪(嗨喲),

老龍就一溜風哪(嗨喲),

我們就安心(喲)!

船夫們的生活非常艱苦,“一把辣子一把鹽,一碗蕎面打攪團”,風餐露宿,忍饑挨餓。有時船正行駛,忽遭狂風暴雨或角撞暗礁,或擱淺沙灘,便有生命危險。這樣的生活,造就了船工們堅強剛毅的性格。木船如果擱淺了,船工們要一同下水用肩膀背扛,盡力將船挪出沙灘移入水區。在扛船時,老艄公和小工仔的動作必須協調一致,勁往一處使,才能擺脫擱淺的困境,這就需要老艄公具有非常嫻熟的技術和豐富的經驗,否則后果不堪設想。平羅縣靈沙鄉回族船工詠唱的一首扳船號子,就形象地表述了木船擱淺后船工們團結戰斗的情景:

哎——嗨——喲,哎——

親愛的朵斯堤(朋友),大家團結一條心哎,

乜貼(意為舉意)要虔誠哪,

偷懶要不得呀,

肩膀子用勁猛喲,

扳船乘順風哪。

擱船出險境喲,

大家心也定呀!

哎——嗨——喲,

親愛的朵思堤哪,

大家一條心喲,哎——嗨!

歌調短促有力,表現了船工們渴望平安順利、祈求團圓幸福的殷切意愿,同時也刻畫出了樸素的集體主義精神。

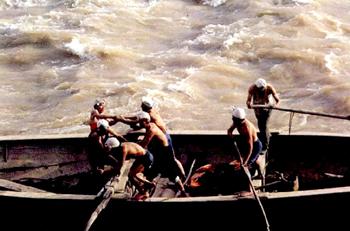

木船行至碼頭,卸下貨物,稍歇一兩日,即刻返航。返航時是逆水而行,險情多,路程遠,老艄公一人掌舵,佇立船頭,觀水導航,六位船工袒胸露背,拉纖拽索。河岸荊棘叢生,頑石絆足,泥陷雙膝,他們的腳步必須協調一致,整齊而有節奏,這樣大船才能輕快前進。這時老艄公會放聲吟唱一段徐緩悠長、洪亮蒼勁的拉船歌:

哎——

大家團結一條心(喲),

咱們就力(哎)量(者)大么(呀呼嗨)!

哎——