中國原創(chuàng)歌劇花開墻外

孫 冉

歌劇的發(fā)展軌跡,在西方是從宮廷走向民間,在中國則從農(nóng)村走向了貴族。

北京國際音樂節(jié)十周年,藝術(shù)總監(jiān)余隆經(jīng)過深思熟慮,決定以作曲家郭文景的新作《詩人李白》作為惟一演出的歌劇。

他的理由是:這個(gè)作品代表了目前中國原創(chuàng)歌劇的最高水準(zhǔn),能展現(xiàn)音樂節(jié)對中國音樂推廣的成就,以及中國音樂的未來。

而此前,北京國際音樂節(jié)演出的多是像《波西米亞人》《卡門》《璐璐》《鼻子》這樣的原版歌劇,2005年歌劇巨著《尼伯龍根的指環(huán)》,還造成了一票難求的火爆場面。

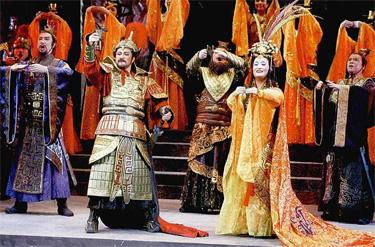

10月9日晚,保利大廈大堂人頭攢動,《詩人李白》演出座無虛席。相似的場景3天后在天橋劇場上演,中央歌劇院今年的重頭戲——歌劇《霸王別姬》首演,不同的是,后者是由政府埋單。

兩部歌劇都僅演出兩場,《詩人李白》首演于美國,而《霸王別姬》也即將赴美國踏上破冰之旅。

有樂評人評價(jià),《詩人李白》和《霸王別姬》是前衛(wèi)歌劇與傳統(tǒng)嚴(yán)肅歌劇的一次近身交鋒。

《李白》延續(xù)了郭文景在思想上對中國文化以及對知識分子命運(yùn)的反思。他并沒有正面歌頌這個(gè)近乎神話的人物,而是展現(xiàn)了李白自負(fù)清高又追求仕途的兩面性,最終成為政治的犧牲品。他說,“這是古代知識分子的局限性。”在音樂風(fēng)格上,郭文景嘗試著把《李白》寫得抒情和感人動聽。

盡管郭文景認(rèn)為新作面貌上已經(jīng)很向傳統(tǒng)看齊,音樂評論家居其宏卻認(rèn)為,《詩人李白》采用的是現(xiàn)代派的技法,音樂不和諧,而戲劇性也差強(qiáng)人意,沒有完整的戲劇故事。這樣的歌劇音樂很難被普通觀眾接受。

鬼才郭文景的歌劇追逐夢

郭文景至今都很得意,自己和同是77級中國音樂學(xué)院作曲系的同學(xué)譚盾,都是三四部原創(chuàng)歌劇的曲作者。而這一紀(jì)錄目前在中國,能企及的不多。

1983年,剛剛大學(xué)畢業(yè)的郭文景既沒有留校也沒有留洋,而是回到了原籍重慶,那時(shí)他心中就有了一個(gè)歌劇的構(gòu)思,就是《狂人日記》。

“我對魯迅的作品情有獨(dú)鐘,他是一個(gè)喜歡罵人的人,誰都罵。在他的罵中,我感受到他對中國、對中國文化、中國人的關(guān)切遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出那些整天說好話的。”

用了10年,郭文景才完成了自己心愿。他把《狂人日記》作為一把最鋒利的匕首,劃破了當(dāng)時(shí)中國原創(chuàng)歌劇千篇一律的外表。

而這期間,他的交響樂作品中對于四川那種特有的陰郁潮濕的頗顯“鬼氣”色彩的運(yùn)用,到了讓人匪夷所思的地步,由此他有了“鬼才”的稱號,而這一風(fēng)格也滲入到他日后的歌劇創(chuàng)作中。

“我(那時(shí))覺得中國的大多數(shù)歌劇,唱歌唱得太多,戲劇性太弱。在人類藝術(shù)的發(fā)展上是先有歌曲后有歌劇,為什么人們不滿足于唱歌呢,歌劇能滿足人們不同的東西,跟歌曲不同的,就是它的戲劇性。要不然唱一首歌就行了。”

《狂人日記》的情緒波動很大,有很多地方近乎瘋狂,這種反常規(guī)的表現(xiàn)方式讓作品具有強(qiáng)烈的戲劇沖突。

1998年郭文景創(chuàng)作的第二部歌劇《夜宴》在英國首演,作品還原了畫卷《韓熙載夜宴圖》的盛景。

“寫第二部歌劇時(shí)我又發(fā)現(xiàn):每一種現(xiàn)象,不去深入研究它的時(shí)候你會輕易地說喜歡或不喜歡;等研究深了,會發(fā)現(xiàn)那些你不喜歡的東西,也有它的道理。歌劇講究動作性和懸念,怎么說都是有限的。如果過分追究這一面,不讓音樂充分得到展示,歌劇藝術(shù)本身的魅力也要大打折扣。所以我寫《夜宴》的時(shí)候還是讓音樂得到充分的表達(dá)。”

而在這部作品中,郭文景表達(dá)了自己對中國傳統(tǒng)的文人按照孔孟之道思維和行事的批判態(tài)度。前兩部歌劇作品放在一起,雖然時(shí)代不一樣,音樂的風(fēng)格也有很大差異,但卻有了一個(gè)共通點(diǎn),那就是瘋子和反叛。

《狂人日記》和《夜宴》是來自歐洲的約稿,但命題是完全尊重創(chuàng)造者的自由。當(dāng)2006年它們在北京國際音樂節(jié)上與觀眾見面時(shí),已經(jīng)載譽(yù)海外,郭文景得到了那句令人印象深刻的評價(jià)——《紐約時(shí)報(bào)》稱郭文景是“惟一未曾在海外長期居住而建立了國際聲望的中國作曲家”。

而在國內(nèi),郭文景卻遇到中國音樂界對第五代作曲家的社會大拷問。

2003年,《人民音樂》雜志第一期刊登了老一輩著名作曲家王西麟的評論文章《由〈夜宴〉〈狂人日記〉到對“第五代”作曲家的反思》,公開對郭文景等第五代作曲家的創(chuàng)作提出了嚴(yán)厲的批評。

王西麟從劇本、音樂、及題材三個(gè)方面指責(zé)“第五代”作曲家的作品邊緣化且缺乏歷史責(zé)任感。這是音樂界傳統(tǒng)嚴(yán)肅音樂與現(xiàn)代前衛(wèi)音樂派別的一次公開辯論,形同于80年末林兆華為代表的先鋒話劇在話劇界所受到的爭議。

“《李白》的創(chuàng)作使我認(rèn)識到,讓大多數(shù)人喜歡要比不理會別人的自我表達(dá)更難!現(xiàn)在我忽然感覺,轉(zhuǎn)了180度之后,自己的作品依然是先鋒與前衛(wèi)的。因?yàn)榧兇獾淖晕冶磉_(dá)對于我來說已經(jīng)沒有任何的困難了,我需要繼續(xù)前進(jìn)。《李白》不是回歸,而是繼續(xù)前進(jìn)。”郭文景說。

探索精神可嘉,但在中國仍就市場慘淡。

中國歌劇的生存之路?

2003年上海歌劇院創(chuàng)作的歌劇《賭命》,國內(nèi)外演出票房懸殊,恰好把中國歌劇在國內(nèi)市場的無奈映襯得分外明朗。

《賭命》是上海第一部原創(chuàng)室內(nèi)歌劇,特別邀請了旅瑞華裔作曲家溫德清操刀。當(dāng)年它在瑞士莫扎特國際藝術(shù)節(jié)的首演也確實(shí)不負(fù)期待,原定演出兩場,因門票脫銷臨時(shí)又加演一場。外國觀眾在演出結(jié)束后鼓掌達(dá)十分鐘,當(dāng)?shù)貓?bào)紙用“音樂節(jié)把賭注押給了中國歌劇”的標(biāo)題報(bào)道了盛況。同國外演出相比,上海演出劇場規(guī)模差不多,都是600 多個(gè)座位,可在一個(gè)月時(shí)間里,只賣出200 多張票。

劉錫津2002年到中央歌劇院擔(dān)任院長時(shí),發(fā)現(xiàn)首要任務(wù)必須先解決劇院的生存空間和藝術(shù)家的基本物質(zhì)需求問題。在連續(xù)多場演繹西洋經(jīng)典歌劇后,2003年院里職工的人均月工資終于達(dá)到2500元。

2006年中央歌劇院推出原創(chuàng)歌劇《杜十娘》,距離上一部原創(chuàng)歌劇《馬可·波羅》已經(jīng)15年了。

對此,劉錫津說,“先不說我們沒有自己的劇院,演一場歌劇20萬元的成本,如果沒有國家的支持我們是做不到的。歌劇院本身無法生財(cái),能養(yǎng)活自己,隊(duì)伍不散就很不錯(cuò)了。”也不是沒想過走市場這條路,創(chuàng)作倒不是很艱難,更難的是歌劇很難拉到贊助。據(jù)劉錫津回憶多年來也只不過有一兩次。這就導(dǎo)致了國家院團(tuán)歌劇創(chuàng)作狀態(tài)變成了“楚王好細(xì)腰,后宮多餓死”,就看領(lǐng)導(dǎo)喜不喜歡。

而國外的做法是,歌劇不能僅依靠市場生存是公認(rèn)的事實(shí);在具體操作上,是政府、劇場贊助和票房各承擔(dān)三分之一。

“目前要做的是更多能把觀眾吸引到劇場來的歌劇。歌劇在西方是從宮廷走向平民,在中國從農(nóng)村已經(jīng)走向貴族了。”居其宏說。

音樂評論家居其宏認(rèn)為中國目前更多的歌劇應(yīng)該走《霸王別姬》這樣親民路線,古典浪漫派的音樂,簡單易懂的戲劇情節(jié)。說白了就是好聽好看。

應(yīng)中美文化國際交流基金會的邀請,新劇《霸王別姬》2008年將在美國6個(gè)城市上演,在國內(nèi)卻因資金問題難以再一睹芳顏。