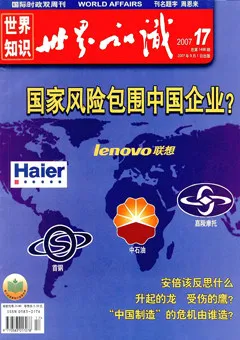

國家風險包圍中國企業?

時間:2007年8月13日下午

地點:《世界知識》編輯部

主持:王亞娟 《世界知識》雜志編審

嘉賓:江時學 中國社科院拉丁美洲研究所副所長、研究員

杜奇華 對外經濟貿易大學跨國公司研究中心教授

姚桂梅 中國社科院西亞非洲研究所研究員

周安平 中國前駐德國使館一秘、前駐瑞士蘇黎世總領事館領事

王亞娟:歡迎諸位光臨今天的“茶座”。這次我們要聊的“國家風險”并不是個新概念,在座的杜奇華老師十多年前、甚至更早就發表了有關這個問題的論文。那么,我們有什么必要再去討論它呢?

當今國際社會,恐怕誰都不能忽視、回避中國經濟的飛速發展以及由此帶來的一些問題。中國的飛速發展讓世界驚嘆,同時也使一些人恐懼。全球各處都有“Made in China”;中國企業走出國門,到世界各地去投資建廠。于是,“當心,中國人來了”的聲音越來越多地在我們耳邊響起。由此,“走出去”的中國企業所面臨的國家風險就顯示出與過去、與別人不同的特點,其內涵豐富了許多,復雜了許多,企業“走出去”面臨的國家風險也大了許多。規避風險的重要性自然不用講,但其前提條件是要認清風險。國外有位學者說,中國企業全球化成功與否取決于能不能準確把握國家風險。但目前來看,無論是認識風險,還是應對風險,我們做得還遠遠不夠,離實際要求恐怕還有相當一段距離。

國家風險是個很立體的概念,涵蓋政治、經濟、文化等諸多方面。不同地區,不同國家,不同發展程度,不同意識形態,不同宗教文化,等等,諸多不同就使得企業海外投資面臨的國家風險五花八門,各式各樣,由此加大了應對的難度。

所以說,對“國家風險”的認識及有效應對將是一個過程,并非短時期內就能完成。諸多因素,N種組合,的確需要我們加強對于“國家風險”的關注和研究。

江所長前不久剛剛完成了這方面的課題,就請江所長先說吧。

當前的國家風險有什么特點?

怎樣理解中國企業在美國的遭遇?

江時學:先說說什么叫國家風險。“國家風險”這個詞經常能聽到,一個名為“國家風險”的網站(http://www.countryrisk.com)對國家風險的定義是:企業在東道國所面臨的政治和經濟危險。但我覺得,企業在東道國面臨的恐怕不僅僅是政治和經濟上的風險,還有外交、社會、自然和其他一些領域的風險,無所不包。也就是說,“國家風險”應該涵蓋企業在東道國面臨的不利于它生產和經營活動的一切風險。

除了“國家風險”外,另一個詞可能更廣為人知,叫做“投資氣候”或“投資環境”。投資環境分“硬環境”和“軟環境”。所謂的“硬環境”,是人不可改變的。比如說地理位置、氣候、地理條件、自然資源稟賦,這些都是人沒法改變的,這是硬環境。“軟環境”是人能夠想法設法改變的,如經濟政策、發展水平、政治民主、社會治安、法律、基礎設施、國際地位等。其實,所謂的“國家風險”,就是指“投資環境”中的“軟環境”,只不過是名稱不同而已。

恐怕古羅馬時期就有國家風險了。現代有,冷戰時期有,全球化時代有,21世紀有,只不過是性質、嚴重程度、定義、范圍可能有些不一樣。過去,中國企業沒有“走出去”,也就無所謂國家風險。打個比方,冬天下雪冷得要命,但只要你呆在屋里,就不會知道外面有多冷。現在呢,我們的企業越來越多地“走出去”,面臨的國家風險自然就會越來越多。這是個基本的看法。

剛才亞娟問,現在的國家風險有什么特點。我覺得,當前無論是外國企業還是中國企業,無論是海爾還是摩托羅拉,面臨的國家風險主要是在非傳統安全領域。這可能跟當前國際格局的特點有關。盡管在歐洲、非洲、拉美,等等,國家風險各不相同,有所差別,但總體上還是在非傳統安全領域。

比如從拉美角度看,中國企業“走出去”面臨的國家風險主要在四個方面:

第一,與民族主義情感緊密相連的“國有化”使經濟政策的不確定性更加嚴重。最典型的就是委內瑞拉、玻利維亞、厄瓜多爾的“國有化”。這些左派當權的國家高舉民族主義大旗,要搞“國有化”。這個恐怕是我們中國企業和世界其他企業在拉美所面臨的最嚴重的一個國家風險。

第二,嚴重的社會問題使社會治安得不到保障。我們在拉美的好多企業的員工經常被搶,連我們使館的商務處也被搶。

第三個就是,戰斗性很強的工會組織很難接受我們的管理方式。我們首鋼買下了秘魯的一個鐵礦,還是用我們那套方式去管理,結果三天兩頭遇到罷工。于是我們就把人家工會主席請到北京來吃烤鴨、逛長城,結果怎樣?人家在你這兒說烤鴨好吃、長城偉大,可回到國內照樣還是罷工。罷工對中國企業影響很大。

第四個風險雖然不太嚴重,但是必須重視——文化、語言和地理上的一些制約因素加大了市場信息溝通的難度。

中國企業和其他國家企業面臨的國家風險是否相同?中國的海爾跟美國的摩托羅拉面臨的風險一樣嗎?這個很難說一樣還是不一樣,但最近幾年的情況表明,盡管中國跟某些東道國保持著非常友好的雙邊關系,但是仍然面臨著不小的國家風險。我們跟巴基斯坦關系應該相當不錯了吧,是南南合作的典范,但我們的企業員工在那兒還是不斷被搶、綁架、殺害。我們跟委內瑞拉雙邊關系也挺好的,可我們在那兒也照樣被搶啊,照樣也面臨著查韋斯的“國有化”。所以說,中國企業千萬不要以為我們信奉“和諧世界”的理念,信奉“和平共處五項基本原則”,就會免遭五花八門的國家風險的侵害。子彈不長眼睛,國家風險同樣不長眼睛,不會因為你是中國企業,就給你額外照顧。但關系好的話,在某些情況下、某些方面、某個問題上,談判條件可能會好一點。

王亞娟:您剛才談到拉美的“國有化”。一提起國有化,很多人就會聯想到“沒收財產”。中國在拉美也有不少投資,會不會被沒收?

江時學:“國有化”有兩種解釋。一是上世紀六七十年代,拉美國家有個“國有化”運動,那確實就是沒收。大西洋石油公司在拉美建煉油廠、企業,人家說,從明天開始你這個企業就是我的了,我給你一點象征性的補償。整個拉美都是這樣。六七十年代是拉美“國有化”的高潮,那時就是充公、沒收。但現在講的“國有化”就不同了,只是加大了國家對能源部門的控制程度。比如說委內瑞拉,它從來沒有說要把哪國公司收歸國有,只是提高石油開采費的費率和石油公司所得稅的稅率,只是要求外國公司的股權不得超過50%。這樣一來,原來的協議就沒用了,得重新談。你要愿意跟我談,咱們就談;你要不愿意談,你就走人,我的條件就是苛刻。最后真的走了幾家,還有幾家正在談。因此,此“國有化”非彼“國有化”,只不過是加強了國家對能源部門的控制權,國家從中拿到的好處多一點。但這也被稱作“國有化”。

王亞娟:一般來講,發達國家的國家風險相對小,而發展中國家相對大,這基本上是大家普遍認同的。但對中國企業來講,有好幾檔事兒卻是發生在美國,比如說中海油收購優尼科。對咱們到美國投資所遭遇的這種有些特殊性的國家風險,大家能不能談一談?美國現在頻頻對中國施壓,不斷找我們的麻煩。請杜老師說說吧,商務部最清楚。

杜奇華:那我就說一下。對國家風險我總結了三點,關于美國的問題我在第三點上回答。

第一個特點。目前來說,國家風險中“國有化”風險已經很弱了,真正把你收歸國有這種事情已經很少了。為什么呢?就是因為我們加入了很多的國際組織,國際組織在這里發揮的作用非常大。誰要敢這樣做,就違反了世貿組織協議,違反了國際法,就要被制裁。比如古巴,最后美國給你一個赫爾姆斯—伯頓法,弄得你沒辦法。所以說,真正的國家沒收這種“國有化”風險現在很小了,很多則是來自于民族意識或者是缺乏法律保障的不正當企業競爭。你進到我的國家來,影響我了,我可能就會報復你,可能就會借助于政府力量來把你轟走。外人來投資,如果在當地好多問題沒解決好的話,人家就可能通過各種途徑把你驅逐出去。再加上你的這些企業并不是人家所需要的企業,就是說不是真正有自主知識產權的、在某一方面對當地企業和就業起很大作用的企業,不是具有核心競爭力的企業去投資。在這種情況下,把你擠跑了,對當地的經濟并沒有太大的影響。所以,現在很多風險來自于這里。

第二個特點就是,社會原因引發的國家風險特別明顯。國家落后也好,黨派沖突也好,政府和基層的矛盾也罷,都可能導致國家風險。種種沖突最后都可能導致對你的企業采用罷工、焚燒、綁架人質等做法,都可用來對政府施加壓力。也就是說,它要喚醒國家法律的一些舉措,出臺一些有利于各個階層、其他黨派利益的政策。主要是要得到這個利益。

第三個特點正好回答了亞娟的問題。其實,美國的投資環境是最好的,不管是經濟的發達程度、社會的安定程度、國家政策的穩定程度,勞動力的熟練程度、整體素質,它都是最好的。那問題出在哪兒呢?為什么會出像優尼科事件這樣的問題呢?現在的國家風險,很多是出于經濟安全的考慮,這個問題現在提得比較多。連美國賣給我們飛機,都有很多人說這影響了美國的經濟安全。你把飛機賣給中國,中國就可能在飛機發動機方面取得進步,于是軍用飛機可能就起來了,美國的經濟安全就受影響了。現在中國企業到美國投資,當你對它是競爭對手的時候,它就引入“經濟安全”這個概念,那美國政府就受不了了。好多美國企業利用這點要挾政府——你得為我做主,不能讓中國收購,因為會影響國家的經濟安全。實際上,美國政府可能也覺得,這跟經濟安全沒有特別大的關系,但人家就這么認為,就這么提出來了。所以在這個問題上,出于壓力,政府不得不支持本國企業。

在歐洲會遭遇怎樣的國家風險?

周安平:我的感覺是,在美國的風險相對是比較小的。除了社會環境比較穩定之外,還有就是它的法律環境和市場環境都高度成熟,因此剛才兩位老師說的那些變數就大大減少了。至于為什么在美國會出現亞娟說的一些案例,我個人覺得,一是因為美國畢竟是咱們最大的貿易伙伴,咱們和美國的經濟交往多,從而摩擦、問題也就會多一些;二是因為美國對外來資本有嚴格的監管。

我在德國呆的時間比較久。德國是歐洲最大的經濟強國,巴伐利亞一個州的總產值就頂一個意大利。德國整體實力是非常強的,但恰恰沒有對外資的監管體系。最近在德國,無論是政府還是在野黨、媒體、公眾,都對中國國家外匯基金問題非常敏感。2003年中國收購了德國115家企業,去年又有168個收購行為,但反響都不是很大。然而,對中國的國家基金就不同了,因為其基數非常大,有1.55萬億人民幣。而且,默克爾總理雖沒點中國的名,但卻有針對性地說:某些國家的國家外匯投資行為不完全或者不單純是以獲取最大資本回報率為目的的,它想通過經濟行為來擴展其政治影響力。這樣一來,整個德國朝野對這個問題就有很大的反響。

剛才提到的西班牙燒鞋事件,還有中歐紡織品糾紛,這些對德國的影響都不大,因為德國的優勢主要在高科技、環保這些方面,中國在這些方面對它還沒有形成威脅,中國的好多產業還是比較低端的。但是,現在你國家基金這么大的數額來了,好多人就提醒說,如果中國這些資本來投資了,控制了德國的一些支柱型產業的企業,比如它的銀行、通信、能源等方面,甚至是一些高科技產業,然后再把技術拿到中國去,那就對德國的國家安全形成威脅了。但德國又不能專門針對特定的國家修改它的《外國投資法》,因為這違反世貿章程,對其形象不利。在歷史上德國一直是最自由的投資國家之一,反映很好。

王亞娟:按照杜老師說的,歐洲的風險評級也應比較低。但剛才咱們也談到國家風險是很立體的,包括政治、經濟、文化、法律等方方面面。各個地區的國家風險又有差異性,有各自不同的特點。就你對歐洲的了解,你覺得咱們企業如果到歐洲投資的話,遇到的國家風險會有什么特點?在哪些方面要格外當心?

周安平:在發達國家投資所面臨的國家風險除了政治、意識形態方面的因素外,還有就是法律因素。但這個法律因素并不是說東道國的法律、政策上有什么變數——就像一些拉美或非洲國家,換一屆政府,法律就都變了,而是指我們的投資者對它的法律了解不夠。在中國投資,可能人為方面的因素比較多。比如外商來投資了,把當地有關部門打理好,甚至通過某個領導說一句話,就一路綠燈了。在德國,這種情況雖然有,但是非常少。最近我們在德國有幾起不太成功的收購案例,其中就包括TCL收購施奈德。施奈德是老牌電視機,還是挺不錯的,我原先在瑞士住的時候就用它,但實在是太老了。TCL可能是想收購了施奈德之后,把它在歐洲現成的銷售渠道、市場還有研發能力全盤接受過來。但是在德國,在歐盟,對一些好的技術是封鎖的,而且其他方面的成本投入會很大,如當地員工的安置等。所以,盡管TCL投資很大,結果還是沒成。還有一個是海信。海信面臨的一個爭端就是,它的外文名字在德國被搶注了,被西門子—博世公司搶注了。這個問題也很復雜,對方是不是惡意搶注暫且不說,首先還是法律問題。

除了法律這方面,還有就是我們在國內很可能會忽略的因素,而且往往是一票否決的兩大因素:一個是工會,一個是環保。不考慮這兩個問題,你跟投資商或者合作伙伴談得再好也不行。你在當地建廠也好,并購也罷,都不能隨意解雇當地員工。歐盟的勞動力市場是不對歐盟外國家開放的,你只能用當地的勞動力。如果你要解聘現有的員工,必須支付高額的安置費或者補償費。前些日子我們一位中央領導同志帶一個經貿團去德國,進行經貿方面的對話。他跟東道主說:“我們今天晚上的對話好像不能開了。”德方很詫異:“為什么?我們都準備好了。”他說:“你們方面沒有環保和工會的代表參加。”德國人特別佩服他,覺得他對德國的情況非常了解。

王亞娟:剛才杜老師說,對于中國的投資,美國從經濟安全方面考慮得比較多。在歐洲,除了你剛才說的法律、環保、工會這些因素外,它在安全方面的意識怎樣?或者說,若從“中國威脅論”的角度來看,你覺得歐洲在處理與中國有關的問題時意識形態方面的考慮多不多?

周安平:意識形態這方面它當然也有考慮。歐洲的民眾在傳統觀念上對中國有一種戒心,而且對中國的了解實在是不夠。但在德國,無論是政府、工會組織還是企業,它們對于外來投資,主要是有這么幾個方面的顧慮。一是擔心對德國傳統的經濟優勢形成沖擊;二是擔心德國的高新技術流失;三是擔心就業率受到影響,因為德國以前的失業率是相當高的,所以你要收購它的企業,如果不要當地員工了,那肯定是不行的,肯定會遭到反對。

據德國媒體說,中國現在已經掌控了德國600家企業。這個說法有一定水分。可能有一半是掌握了,但另一半的并購、合作可能是失敗的。

今年八國峰會的時候,一個話題就是減少投資保護主義政策。所以,針對中國國家外匯基金,德國不會明著設立限制,但人家提出,你要收購我的支柱型產業,比如能源、物流、通信或者其他一些方面,那就要對等,我也要收購你國內的這些。這點我們國家是絕對不允許的,中國的支柱產業和德國相比,那是根本不對稱的。還有,我想德國不會自己單獨修改法律,實施一個新的保護機制。它想推動歐盟乃至八國集團來提出一些新的對策。但我覺得這個難度太大,因為各個國家都有自己的考慮。

中國企業靠什么“走出去”?

王亞娟:杜老師,從商務部掌握的資料來看,咱們對歐洲投資主要集中在什么方面?

杜奇華:對非洲的投資,好多是通過援外出去的;而對歐洲,主要在一些機電產品上。但對歐洲的投資現在還是很少很少的。

實際上,中國企業“走出去”還需要很長時間。這是因為,沒有一個“走出去”不是靠技術,不是靠知識產權。如果完全靠資本的話,那絕對涉及人家的國家安全。比如說,你要收購人家的國有公司,或擁有先進技術的公司,那絕對是不行的。因為這涉及人家的經濟安全。可你去收購一個服裝企業,又沒有意義。所以,你要有自主知識產權,要有技術。如果你不具備這種條件,說十年可以“走出去”,二十年可以“走出去”,三十年可以“走出去”,我都覺得很難。如果世界上每天產生十個發明,可能有八個出自于美國。你沒有發明,哪能有知識產權?同時,你想完全靠像“沃爾瑪”這種商業性的品牌打出去的話,也很難。為什么?你缺乏文化,缺乏一種文化上的溝通。而文化非常非常重要。

周安平:的確。咱們在歐洲的投資很少。德國算多的了,但到今年3月份,在德國境內的中國投資僅有2.99億歐元,不足在德國外資的0.5‰,非常少。

杜奇華:你看跨國公司,它就是對外投資的象征。這些跨國公司,都有自主知識產權,有自己的品牌,不管在技術上還是管理上,都是非常成熟和先進的。中國沒有,沒辦法,你在這方面就做不了。

王亞娟:我看到有一種說法。它說中國企業面臨的國家風險,有時候是由于我們自己造成的。什么意思?是不是說我們的政府一些相關工作沒有做好,導致國家風險降落在我們企業頭上?

杜奇華:這話對啊。第一,要有一個雙邊經濟合作的框架,雙方得達成一個協議。沒有協議的話,你就沒法兒做這些事情。要在框架下進行。第二個途徑就是通過一個國際框架,雙方都加入了一個多邊機構,有個游戲規則。既沒有規則,又沒達成協議,那你到人家那兒去投資,肯定就沒有保障了。

王亞娟:中國在這方面做得怎樣?

杜奇華:基本上還不錯。跟美國、歐洲一些國家確實有一些協議,同時也通過國際上的一些框架。重要的國際機構和國際組織,我們基本上都進去了。但問題在哪兒呢?我們面臨的國家風險,實際上很多是屬于“綠色壁壘”呀、“技術壁壘”呀。就是說你這東西不過關,你這個產品到人家那兒會給人造成污染,人家就說你這東西不合格,你不能在我這兒投資。實際上,是咱們水平太差,沒有達到人家的標準,甚至都沒考慮這些因素。還是我們自己造成的。再說,有很多“綠色壁壘”的規則,人家的標準也不是專門針對你中國的,對韓國、印度、巴基斯坦等也是一樣。

在非洲、亞洲會遭遇怎樣的國家風險?

王亞娟:請姚老師談談非洲的問題吧。那兒的風險比較大,中國企業在非洲出了好幾檔事兒。

姚桂梅:中國企業“走出去”戰略實施后,基本上是這樣一個進程:從我們周邊熟悉的、風險比較低的一些國家向我們陌生的、風險比較高的國家發展。至于非洲,大家都知道,那兒的政治風險、經濟運營方面的風險,相對來說都是比較高的,但是它那里的投資回報率也很高,這是相輔相成的。除了江所長說的第三世界國家一些共性的風險——比如失業率高和貧困化引發一些社會矛盾外,還有就是工會組織,這個問題在非洲也比較明顯。咱們國家有的企業到莫桑比克去投資,在它那兒,只要公司雇用當地員工超過50人,它就有權組織工會。咱們企業“走出去”的時候對這方面的情況不太了解,于是還拿國內的一些方式方法對待,就引起了當地的一些罷工,甚至發生流血事件,中國企業經濟方面也遭受了很大的損失。在非洲比較突出的還有宗教和民族矛盾,還有文化方面的。這些都跟中國國內有很大的差異,我們企業面臨的風險比較大。

至于純粹的經濟風險,中國企業運營上面臨的最大問題還主要是匯率方面的風險。像津巴布韋,它國內的通貨膨脹率很高,因此它的匯率非常不穩定。我們有的公司到非洲投資,當時是拿美元進去的,但由于沒有簽相關合同,最后是用津元來結算。結果,雖然經過好幾年的打拼,用當地貨幣算,賺了不少錢;但一折成美元,這些年基本上就白干了。幾內亞這幾年的通貨膨脹率和匯率方面的風險也比較大。這是純經濟方面的國家風險。

政治方面的風險,非洲53個國家也不太一樣。雖然總體上講“政局趨穩,熱點降溫”,但是每個地方又各有特點。像索馬里,還有西非的科特迪瓦、中部的剛果(金),還有布隆迪,等等,這些國家雖然和平進程有一些進展,但整個基礎還是非常脆弱的,隨時可能發生一些動蕩,中國企業在那兒投資會有很大風險。

再一個就是非洲國家的腐敗問題,回扣要得很高,這可能會增加企業投資的成本。像在尼日利亞,石油勘探許可證分配方面特別缺乏透明度,這點連其總統奧巴桑喬都承認。雖然這幾年非洲成立了一些相關委員會,也進行了一些相關行動,但是收效不太明顯。因而最終形成了一個制度性的收入分配不公,導致極少數人掌握著社會大部分財富,而絕大多數人處于赤貧狀況。這種狀況就很容易引起民眾對政府、對在那兒的外國公司的不滿,發生一些綁架、襲擊事件。

在非洲的恐怖活動主要集中在東北非,尤其是埃及,這塊兒跟阿拉伯、中東是緊密相連的,發生的事件很多;再一個就是東非這塊兒,美國駐肯尼亞、坦桑尼亞大使館就發生過爆炸,這類事情也很多。第二類就是武裝搶劫、謀殺還有強奸這些惡性犯罪事件,在南非比較突出。在南非,每年平均差不多有1100多人遭到武裝搶劫、謀殺、綁架,外國人是遭襲擊的主要對象。2004年,南非境內針對中國人的搶劫、綁架和槍擊案就有60多起,造成20多名中國公民被害身亡。但實際上,也有咱們中國人自己在那兒的“窩里斗”、雇用黑社會殺人的問題,當然也有南非失業率高、貧困、槍支管制比較松的原因。再一個就是非武裝類的搶劫,比如在肯尼亞,在街上隨意搶劫,還有入室盜竊。因為社會治安太差,肯尼亞的保安行業特別發達。

盡管非洲地區國家風險較高,但我可以比較有把握地說,非洲地區的國家風險跟它自身相比,近幾年還是下降了。中國企業到非洲投資,只要事先有充分的風險防范意識和周全的防范預案,還是可以有所獲利、有所發展的。

王亞娟:亞洲這一塊兒還沒說。我們有些案例是發生在亞洲,比如大家都知道的“奇瑞、吉利兵敗馬來西亞”和“中國摩托車在越南”。還有韓國的工會問題,日本市場也挺封閉的。杜老師掌握情況很全面,請杜老師給我們介紹一下。

杜奇華:我感覺啊,這個地區的民族意識太強,包括韓國、馬來西亞、印度,日本就更不用提了。我覺得主要障礙在這個方面。但從總體看,可能韓國是最好的,因為有大量韓國留學生涌進中國,大量的企業涌向中國,這個方面的合作做得非常好。在馬來西亞和印尼,當地華人的地位問題自然影響了中國企業。實際上現在確實已經發生了針對當地華人的一些不太友善的行為,自然也就產生了一些對中國企業的歧視。華人在當地經營得比較好,很容易引起人家的嫉妒。

談到這兒,我得說一件事兒。去年咱們有五名博士在網上公開號召抵制圣誕節。這個行為很不好,你搞個抵制圣誕節,人家就可能搞你別的。所以我覺得,亞洲的主要問題是民族意識。如果從競爭的角度來說,中國企業在各方面是有優勢的,應該沒有問題。

凡是去非洲的人,基本上都能掙到錢;但到了歐美、亞洲的國家,有的時候你反而掙不到錢。就是這樣。

王亞娟:姚老師,中東的情況怎么樣?

姚桂梅:中東這個地方比較復雜。恐怖活動是一很大的風險,但還有其他。這個地區地緣政治太復雜了。宗教因素、大國因素都在那兒起作用,還有民族分裂問題,新興的改革派、政治激進派,魚龍混雜,使得中國企業在那兒經營的環境特別復雜,國家風險凸現。怎么避免呢?就是中國企業要注重在那兒的跨文化建設問題,還有就是要形成公司發展的區域責任感以及商業運營過程中的社會責任感,還要獲得石油生產國、出口國政府方面的支持。這是降低咱們在那兒投資風險的一個比較有效的渠道。

杜奇華:還有幾個不利。一些中東國家對我們在海灣戰爭中的態度不滿意,就把項目總包給了美國、英國,認為美英貢獻最大。美英然后再分包給貢獻“比較大”的一些國家,如埃及、巴基斯坦等,把中國排斥在外了。這個對我們的影響也是非常大的。

周安平:我有一個想法,不知對不對。亞洲可以分成幾塊,中東、中亞、西亞那邊風險太大。咱們主要是對東亞,因為這兒有“10+3”和自由貿易區這些東西。除了剛才杜老師說的民族主義因素之外,是不是還有中國和周邊這些國家在地緣、歷史上的關系?有些國家歷史上就對中國有種恐懼感或者戒心。還有,是不是可能因為這些國家的經濟結構和中國現在的經濟結構不存在互補性?

姚桂梅:在非洲也是。老說中非經貿互補性很強,其實在某些行業、某些部門,摩擦還是挺大的。像紡織、制鞋等。南非有個學者認為中國對非洲有五個方面的威脅:使非洲貨幣高估,影響經濟多樣化;非洲可能被中國商品吞沒;中國對第三地市場的占領,使非洲失去世界市場;中國推行的“滿足自身需求優先,非洲的良政和民主化考慮其次”的政策,從長遠說會影響非洲經濟的發展;大量中國公司和公民進入非洲,從長期看可能不利于非洲當地經濟的發展等。所以,我們的企業“走出去”,一定要把眼光放得長遠一些,要從東道國的長遠利益考慮給人家做點好事,要樹立大國風范。實際上,現實情況已要求咱們必須這么做。也許咱們剛開始“走出去”的時候,并沒有長遠打算。

必須建立起自己的國家風險評估體系

江時學:我再說一個問題。亞娟開始時談到,要規避風險,首先就要認清風險。你那兒冷,我就穿羽絨服;你那兒熱,我穿個T恤衫就行了。那么我們怎樣才能知道人家的國家風險呢?不外乎兩種方法。一種是我們親自去考察。但走馬觀花的考察,很難完全、深刻地知道、認識對方的國家風險。所以,在很大程度上,我們對國家風險的了解,至少我們搞學術研究的這一塊,往往是看國際機構的評價。比較有名的就是英國的經濟學家情報社(Economist Intelligence Un