中國豈能背黑鍋

2005年8月初,中美首輪戰略對話在北京舉行。出乎所有人意料的是,本輪對話關注的焦點不是外交分歧,也不是人民幣匯率爭端,而是能源問題。美方個別官員對中國外經貿政策橫加指責,認為中國與一些發展中國家進行以制成品換資源的“不平等貿易”是一種“新殖民主義”,為獲取經濟發展所需石油資源不惜與伊朗、委內瑞拉、蘇丹等國發展關系,“罔顧道德”,通過奉行“重商主義”政策積聚實力,擴大中國的國際影響。此后不久。美國會參議院國土安全與政府事務委員會民主黨首席成員利伯曼在美對外關系委員會發表演講時稱。能源問題可能成為美中關系的最大“沖突源”,如中國只顧“鎖定”自己的能源供給,將可能走上與美國以及其他國家發生沖突的道路。雙方須立即就全球石油競爭問題展開直接對話,從而制定減少對石油依賴的國內能源和國際合作政策。美中兩國21世紀進行能源合作的重要性絕不亞于上世紀的美蘇裁軍談判。

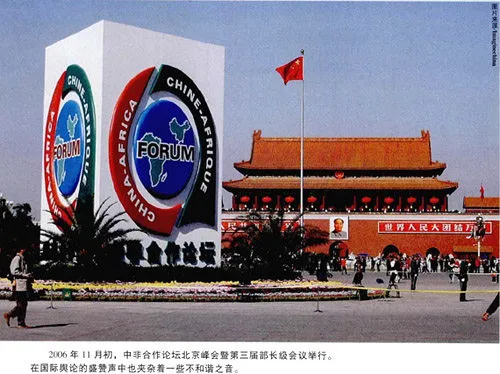

西方政治家的思路導向媒體的頭腦和目光。此后的一年多時間里。西方輿論絞盡腦汁,不時推出“中國推高國際油價”、正在進行“擴張”、其“巨大的能源需求將加劇國際和地區競爭和沖突”等論調,聲稱中國已對美日歐構成威脅。2006年11月初。北京冠蓋云集,出席中非合作論壇北京峰會暨第三屆部長級會議的40多位非洲國家元首與中國國家領導人一道,共商新世紀中非友好合作大計。在國際輿論的盛贊聲中也夾雜著一些不和諧之音,西方個別媒體指責中國為經貿利益和能源供應而支持非洲“獨裁國家”,充當其“保護傘”。破壞西方在非洲推行“民主”、“良政”的努力。

可見,在國際能源競爭日趨激烈的大背景下,國際社會對中國的能源戰略高度關注。美英等國的基本態度是,如果中國通過國際市場購買石油,不影響既得利益國對油價的控制。且不削弱其在部分敏感地區的控制力,那么就可以“忍受”;但若中國以雙邊合作開發的形式獲取石油,與其利益發生沖突,這些國家將做出激烈反應。目前,西方部分政界、學界人士把矛頭指向中國經濟能源政策有其深層含義:一是擔心中國經濟持續快速增長會沖擊這些國家的既得利益,挑戰其在國際政治經濟舞臺上既有的優勢地位;二是想借題發揮,壓中國讓步,解決其現實經貿問題關切;三是拋出新版“中國威脅論”,妄圖從理論上否定中國發展模式。對此,中國切不可掉以輕心。應及早著手研究國際國內能源市場出現的新情況、新特點,制定應對之策。

一直以來.我在外宣中強調的是中國能源的高自給自足率,這固然有一定說服力。然而,隨著中國經濟蛋糕的做大,能源消耗量的增加,單純強調能源的自足似乎顯得有些單薄,我應針對外界批評進行全面回應。

駁斥“中國能源需求增長過快引致國際能源供應短缺、油價上漲”的論調。

當前國際能源安全問題主要是和平時期的能源安全保障,面臨的主要風險是市場和價格風險而不是供應中斷風險。也不是戰爭風險。在全球范圍內石油總體上處于限產狀態。世界上有不少國家在國際油市供應緊張的狀況下穩步增加石油產量,如中國;但也有些大國不是開足馬力生產,而是處于相對限產狀態,保持相當高的石油剩余產能,如OPEC,其成員占有世界石油剩余可采儲量的78.2%和產量的38.4%。20世紀80年代后期以來,他們一直采取以限產保價為主導、問或采取增產控制市場份額的政策。其主要成員一直保有富余生產能力。尤以沙特阿拉伯和委內瑞拉為甚。隨著能源需求迅速增長,中國石油對外依存度雖不斷提高但仍低于許多消費大國,而且整體能源對外依存度比較低,中國新增的進口量遠不至于改變世界石油供需的總趨勢。西方政界、學界對中國能源需求的擔心在很大程度上反映了西方主要能源消費國維護本國既得能源利益的私心。

回應“中國能源使用效率低下,浪費嚴重”的指責。

中國的能源消耗總量尤其是人均消耗量遠低于美國等發達國家。中國政府首先是眼睛向內,主要通過節能降耗、深挖潛力來解決供需矛盾。中國在這方面取得的成效同樣為世人矚目。2004年,中國每萬元國內生產總值的能耗比1990年下降了45%。“十一五”期間,作為一個約束性指標。中國的單位能耗將進一步降低20%。當然,2006年中國降低能耗工作不理想,但這已引起政府的高度重視。

強調中國消費能源的同時追求生態和諧。

人類能源供應面臨的根本問題不僅是資源約束,還有環境約束。從長遠看。一些不可再生資源或許會枯竭,但短期內,或者說是可預期的未來。能源供求的總體趨勢為相對平衡,人類選擇能源尤其是主導能源,更多是從保護生態環境、實現可持續發展角度考慮。目前人類之所以嚴重依賴石油,正是因為其在使用效能、價格及環保等方面具有綜合優勢。各國圍繞油氣資源展開的激烈爭奪,不單單是對當前供應相對緊張狀況的擔憂,更多則是出于戰略考慮,未雨綢繆,盡可能多地積聚實力(在資源能源充足的前提下。中國與任何國家進行能源開發合作均不會對第三國構成任何威脅,更不會引致國際能源市場供應緊張)。隨著科學技術的新發展和預期的新發現,石油作為主導能源的地位也許會在其產儲量遠未耗竭之前,就被更優質、清潔、高效的新能源所取代。中國高度重視開發新能源和可再生能源,到2020年,優質清潔可再生能源在一次能源消費中的比重將由目前的7%提高到15%。“十一五”規劃綱要中已明確提出,未來20年中國走“能源消耗最少,環境污染最小”的發展道路,實行“節能優先、結構多元、環境友好、市場推動”的可持續能源發展戰略。

客觀地講,中國在保護環境問題上面臨著很大的壓力。這一壓力在某種程度上也是經濟全球化的產物。中國承擔著世界工業品相當大的加工份額。為此也付出了相應的環境成本。近年來,中國不斷加大保護環境的力度,逐步改善生態環境。在十屆全國人大四次會議上,中國首次將環境指標列入國家發展綱要,表明了中國政府追求人與自然和諧、堅持可持續發展的決心和信