愛與真誠的實錄

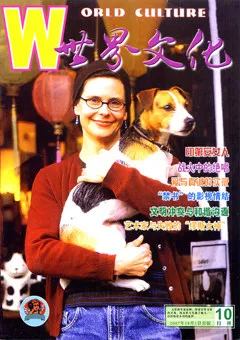

格蕾絲·狄凡,去世前是南開大學外國語學院的副教授,但這并不是傳記作者要強調的傳主的主要身份。作者無意于將傳主突顯為英雄或者行業名人,而重在講述格蕾絲·狄凡因為對中國丈夫溫婉綿長的愛而留居中國40年的故事。這位中國丈夫就是我國著名的給水排水工程師劉茀祺(1902-1955)先生。劉茀祺1925年畢業于清華大學,爾后深造于美國康奈爾大學。1928-1932年,劉茀祺在美國紐約的著名洪水控制及水過濾專家阿倫·黑森手下工作,其住所就在格蕾絲公寓的附近。格蕾絲當時正學習音樂,與母親狄凡太太住在一起。狄凡太太對來自古老東方國家的劉茀祺充滿好奇,常常邀請劉茀祺到家中做客,沒想到竟促成了女兒的異國姻緣。1932年,格蕾絲跨種族界限與劉茀祺結婚。在第一個孩子出生前,劉茀祺回到中國從事剛剛起步的給水排水工程,1933年就職于國家經濟委員會衛生試驗處1934-1937年出任天津濟安自來水公司總工程師。1934年,格蕾絲帶著長女妮妮從美國奔赴天津,與分別18個月的丈夫團聚,并從此開始了在中國40年的風雨人生。傳記擇取的正是傳主格蕾絲78年人生歲月中最重要的40年。在這40年中,格蕾絲親歷了日軍鐵蹄蹂躪下的天津,目睹過中國國內戰爭時期的蕭條與腐敗,遭遇過失去愛侶的痛苦與政治運動的無端折磨,但她兩次放棄返美,加入中國國籍,堅持與三個孩子留居在中國。她是在中國經歷過抗日戰爭、國內革命戰爭、新中國成立、文化大革命等重大歷史進程的為數不多的美國人。

一般來說,傳主有眾多側面,傳主的一生也不止一條線索。而該傳追蹤的線索是:什么使格蕾絲選擇了留在中國?作者或者格蕾絲自己給我們的答案是——愛。劉茀祺在紐約工作時,正好居住在格蕾絲和母親合住的寓所附近。格蕾絲的母親狄凡太太經常就中國古老的文化與劉茀祺交談。格蕾絲發現,劉茀祺讀過的書也是自己曾經讀過的,他有深厚的中華文明與文化背景、他所受的中西兼備的現代教育,以及文質彬彬、恭謙自信等性格特點讓格蕾絲著迷與興奮。當然,他們的親近并非一見鐘情的癡迷與狂戀,而是一種日漸深入的相互尊重與羨慕。晚年格蕾絲在回憶錄中感嘆:我覺得非常驚奇,兩個出生、成長于幾乎是地球相反的兩端的人,屬于不同的國家、不同的種族、不同的文明,卻意氣相投,如此合得來。我們喜歡相同的書、同類的人。我們欣賞一樣的表演、一樣的音樂。我們有相同的生活觀、大同小異的哲學觀和相同的理想!

實際上,他們因為彼此深深相愛才相互欣賞、相互尊敬。格蕾絲愛丈夫深沉而幽默的個性,欣賞丈夫非凡的工作能力,佩服丈夫民族自尊心與事業心。她愛他們的共同的孩子,愛中國古老的文化,愛淳樸的中國人民,因為愛,她珍惜她在中國的一切。她的這種愛如此深厚,以至于她力求保持愛的完整與延續。

1955年,當深愛的丈夫突然去世,格蕾絲幾乎悲慟發狂,她決定帶著三個孩子千里迢迢前往丈夫的陜西老家西劉村追尋丈夫少年時代曾經走過的路。尋根是為了延續塵世的愛,格蕾絲在回憶錄中用溫婉細膩而又平實的語言追憶了她身處劉茀祺出生時的房間的微妙感覺:在閃爍的燭光中,她仿佛看見了年輕的母親抱著襁褓中的劉茀祺,似乎感覺到劉茀祺對母親深沉的依戀,似乎感覺到丈夫的靈魂仍然在這間房子里。她終于明白,丈夫的靈魂應該在孩子們身上,在中國這片土地上延續。尋根使她在失去丈夫的痛苦麻木中振作起來,為了保持愛的完整與尊嚴,她堅持和孩子們繼續留在中國,開始了自力更生、充滿挑戰的新生活。1957年,她加入中國國籍并執教于南開大學外語系,開始了作為普通中國人的生活。她努力從事英語教學研究20多年,發表了很多介紹國外先進教學理論的文章,主持了基礎英語教材的編寫,培訓了一大批英語教師。1974年,體弱的格蕾絲受弟弟湯姆的邀請到美國醫治哮喘,1979年不幸在美國去世,終年78歲,格蕾絲之所以能夠勇敢地面對戰爭的大劫大難、面對革命的動蕩起伏,甚至面對生離死別的考驗,是因為愛。愛,不但是格蕾絲生活的智慧,而且是她生命的支柱。

格蕾絲的兒子劉維漢在后記中說,格蕾絲去世前兩年一直在寫回憶錄,可惜尚未完成便去世,留下一箱親筆書信和文章。為了用母親自己的聲音講述她的故事,他們力求一切聲音都代表她的態度和觀點,或者反映她的某種個性。因此作者除了對書信的時代背景以及中國重大歷史事件做必要的解釋外,基本保留了格蕾絲回憶錄的原貌。因而從某種意義上講,該傳更像一本自傳。

格蕾絲為了讓美國的家人分享她在中國的見聞,并與她感同身受,她用發現的眼睛關注中國的一切。因此她的“自傳”也是一個時代的影象。在天津淪陷前,格蕾絲住在天津的法租界內,租界猶如國中之國,居住其中的格蕾絲看不到真正的中國。因此她的所見所聞都是表面的,比如家中廚師的廚藝,阿媽的稱職能干,丈夫的工作業績等等。天津租界淪陷后,格蕾絲目睹了殘酷的現實,她以身為美國人并身處中國天津租界的獨特視角,體驗到了常人難以體驗的歷史真實。如1939年天津遭遇大洪水時,整個城市處于腐爛、惡臭、饑餓、肺病流行等可怕的情形之中。1937年日本占領天津后,日本當局將日租界當作海絡因和鴉片等毒品集散地,強迫中國人吸食鴉片以消滅中國的有生力量,致使很多低檔的大煙館每晚都搬出很多死尸扔進天津的海河,任其漂浮在水面上。1941年珍珠港事件后,美日關系緊張,日本大肆清查租界,將租界內的外國僑民送往山東省的濰縣集中營,格蕾絲為此一年半未走出家門等等。

該傳還彌補了格蕾絲的另一半——劉茀祺先生鮮為人知的細節材料。作為中國最早的給水排水工程師及1952年天津市勞動模范,劉茀祺的材料應該不難找。然而在搜索到劉茀祺的資料中,筆者只發現雷同的簡單介紹,包括生卒年,簡單的教育經歷、工作經歷以及工作業績。格蕾絲的書信和回憶錄為我們補充了劉茀祺的個人信息,包括他的籍貫、身世與經歷。如劉茀祺在叔父開辦的私塾接受過嚴格的儒家傳統教育,在清華大學讀書時參加過五四運動,到美國后接受過杜威的實用主義,康奈爾大學畢業后在美國著名的洪水控制及水過濾專家阿倫·黑森手下工作,回國后任天津自來水公司總工程師并協助建立中國人自己的自來水公司等等。傳記還通過格蕾絲的回憶生動地再現了劉茀祺深沉、幽默、富有責任感的品性。例如他們相戀時,由于雙方在文化、種族、宗教上的差異,劉茀祺痛苦地把對格蕾絲的愛深埋心中,離開紐約到德國。然而他在德國給格勒絲的信中卻寫道,“我根本無法專心讀書,打開書頁,入眼的全是你的容顏;萊茵河畔,入耳的盡是你的歌聲”,表現了一位成熟穩重的中國男子對一位異國女子深沉的愛戀。當劉茀祺回國途經西雅圖時,他在給格蕾絲的信中寫道,“為了我們的天使寶寶我們才天各一方”,表現了性格堅毅的劉茀祺對妻子的柔情和對家庭的責任。就是這封信,讓格蕾絲的母親感動得落淚。

《格蕾絲—— 一個美國女人在中國》以平實樸素的語言講述了一位平凡女子不平凡的故事,它既是一個韻味深長、感人至深的愛情故事,又是一部反映中國40年歷史變遷的“現場實錄”。格蕾絲用愛與真誠書寫著她駐留中國40年的生命歷程。愿她的愛與堅韌給身處和平世界中的我們一些啟示。