體育與健康相結合的新思考

教育部于2000年12月頒布了全日制小學、初級中學和普通高級中學《體育與健康教學大綱》,2001年7月又頒布了7-12年級《體育與健康課程標準》,把原來的體育課程改名為“體育與健康課程”,這是貫徹落實全國第三次教育工作會議關于“學校教育應樹立‘健康第一’指導思想”的具體體現,對深化教育改革,全面推進素質教育具有重要的現實意義。然而,體育與健康相結合的課程在我國畢竟是新生事物,不管是對“體育與健康課程”名稱的理解上,還是在“體育與健康課程”的設計與實施上,均產生了許多新的問題,需要我們作進一步的審思。

一、“體育與健康課程”的含義

從語法上講,“體育與健康課程”指的是體育課程與健康課程(狹義的、獨立的正規健康課程)的合并。這種課程目前在世界上有很大的市場,如新西蘭的“健康與體育課程”、日本的“保健體育課程”,這種含義的課程可以說代表了體育課程、健康課程的一種國際發展趨勢。我國目前高中的體育與健康課程就屬于此種含義的課程。

從目標與手段的關系來看,“體育與健康課程”中的“體育”是手段,而“健康”是目的,“體育與健康課程”指的是“體育為健康的課程”,我國目前初中的體育與健康課程就屬于此種含義的課程。

無論是上述理解的哪一種,我們都可以把“體育與健康課程”理解為“以健康為主要目標的課程”。一來可避免忽視體質的做法,二來可以表達體育實現身體健康、心理健康和社會適應的三維健康觀。然而這樣理解也還不充分,因為對于不同形態的體育課程來說,其目標是不盡相同的,就活動類體育課程而言,其主要目標在于學生的身體鍛煉、心理體驗、人際交往等,與健康有較為密切的聯系;就學科類體育課程而言,除了實現健康目標外,還應當關注體育知識技能的傳授,這是《體育與健康課程標準》中已經表達的觀點。

二、體育課程與健康課程的結合方式

作為廣義的健康課程,不僅包括獨立的健康(教育)課程,而且包括滲透在其它學科(如體育課、科學課、生物課、生活課、綜合課等)中的健康教育內容,不僅如此,健康教育課程還應該包括生活、學習中的非正規課程。此處所講的健康課程是指獨立的正規健康課程,是狹義的健康課程。

根據體育課程與健康課程內容的結合范圍,可將體育課程與健康課程的結合方式劃分為三種——廣域模式、關聯模式及融合模式。

1.廣域模式

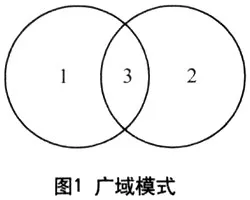

即把體育課程與健康課程綜合起來,使兩門課程完全地合并,形成一門“體育與健康課程”。這種模式的“體育與健康課程”,包含了三方面的內容:1)相對獨立于健康課程的體育課程內容;2)相對獨立于體育課程的健康課程內容;3)體育課程與健康課程融合的內容(見圖1)。

廣域模式的“體育與健康課程”包含了體育課程及健康課程的基本內容,是完整意義上的“體育與健康課程”。不僅如此,這種模式的課程由于是二門課程綜合后的一門課程,從課程的總門數來看,減少了一門,這是減少課程門類,實現課程整合的一種發展趨勢。

2.關聯模式

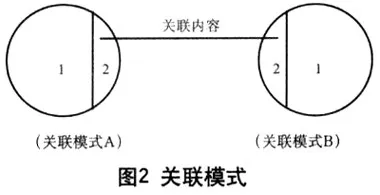

即把體育課程與健康課程看成是二門相關聯的課程,并且使其中一方的整體與另一方的部分進行合并,形成二種性質不同的 “體育與健康課程”(見圖2)。

關聯模式(A)的“體育與健康課程”包含了兩方面的內容:1)相對獨立于健康課程的體育課程內容;2)體育課程與健康課程融合的內容。這種模式的課程包含了體育課程的全部內容,而其中所關聯的健康教育內容只是健康教育的一部分,這種模式的課程立足點仍然是體育課程內容,它是以健康為目標的體育課程。

關聯模式(B)同樣也包含了兩方面的內容:1)與體育課程不相關聯的健康課程內容;2)健康課程與體育課程融合的內容。但是,這種模式的課程內容的重心變了,它所涉及到的課程內容全部與健康教育有關,而其中所關聯的體育教育內容只是體育教育的一部分。因此,這種模式的課程與其稱之為“體育與健康”課程,還不如叫“健康與體育”課程;甚至就直接稱為“健康課程”,這不是我國課程改革所選定的方案。

3.融合模式

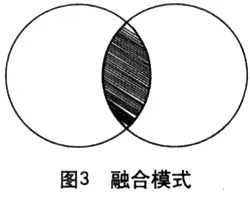

即把體育教育與健康教育相關聯的內容融合起來,形成一門“體育與健康課程”(見圖3)。這種模式的“體育與健康課程”只包含了體育課程、健康課程的部分內容,既不是完整的體育課程,也不是完整的健康課程,其外延遠遠小于體育課程與健康課程之和,從某種意義上講,倘若采用這種方式的改革,不僅改掉了體育課程,而且也改掉了健康課程,因此在基礎教育階段,這種課程沒有存在的必要,也沒有存在的可能。

根據以上分析,體育課程與健康課程相結合的方式有三種模式四個方案,理想的方案是廣域模式,日本的“保健體育課程”及新西蘭的“健康與體育課程”均采用的是此種方案,我國高中的體育與健康課程也可以說是采用的此種模式,盡管其中健康教育系列的教學內容不夠豐富、教學時數不夠充足。

我國初中的體育與健康課程由于是“體育為健康的課程”,因此其課程教學內容類似于“關聯模式A”。

三、實施體育與健康課程引發的問題

1.健康課程哪里去了

我國高中體育與健康課程實際上是體育課程與健康課程的綜合,在體育與健康課程中有專列的、相對獨立的健康教育內容。2003年修訂的高中體育與健康標準,規定總學分為11分,其中體育課程為10學分,健康課程為1學分(每周1課時,開設一學期為學分),因此高中階段的健康課程是有著落的,其健康教育總的課程體系是相對完善的。

然而初中的情況就不同了,初中的“體育與健康課程”是“體育為健康的課程”,是針對于目標而言的,其課程只是包括與體育有關的健康內容,沒有全面涉及到作為正規健康課程應有的內容,因此初中的體育與健康課程無法替代獨立的正規健康課程。然而讓人費解的是,在新課程的實施中,卻沒有出現獨立的正規健康課程,并且也沒有明確把健康課程以任何形式列入其它任何課程中(如生活課、科學課、生物課、綜合課等)。

1998年教育部體衛司印發了《普通中小學和職業學校落實<學校衛生工作條例>檢查評估細則》的通知,其中規定了“小學、初中每周0.5課時的健康教育課,小學、初中以外的學校每學期開設健康教育講座。” 然而現實中初中的0.5課時的健康教育課卻不翼而飛了,這不合法,也不合理。

2.健康教師誰來擔當

體育課改為了體育與健康課程,體育課程與健康課程合并了(高中階段),于是有人認為健康課程理應由體育教師來教授,也有人認為由校醫任教較為合適。就當下的現實來講,這兩種觀點均有一定的道理,也不失為解決實際困難的有效辦法,但從健康課程教學效果來看,這兩種方法均不是上乘之舉。健康教師是一個專業化的職業,有其獨特的專業化要求,不是什么人都可以擔當的。

盡管體育教師、校醫的專業與健康密切關聯,但讓其教授健康課程有一定的困難。目前的校醫多為醫生、護士出身,盡管有豐富的醫學知識,但這僅僅是健康教育課程的一個部分,不是全部,而且這些人員中鮮有教師資格,缺乏教育教學理論基礎,不熟悉教育教學規律。體育教師雖然是教師,但大多數人員只是熟練于健康鍛煉的手段而已,不熟悉系統的健康理論體系,即便是畢業于高等體育院校“運動醫學(保健學)”、“康復保健”等專業的體育教師也不能完全勝任,因為這些專業的學習與研究均是以運動疾病的臨床醫療和運動訓練的康復為重點的。

我國各級各類學校配有體育教師、校醫,但沒有健康教師,這是一個缺陷,對于健康教育來說是一個致命的打擊。為什么不配備健康教師呢?因為迄今為止,我國還沒有一所高等學校設置這樣的專業。在日本,健康教師被稱為“養護教師”,醫學類、體育類高等院校設有這樣的專業。

3.運動技能是否重要

體育與健康相結合的課程是以“健康第一”為理念的,在實施過程中,由于理解上的偏差,出現了一股輕視運動技能的傾向,最初表現為“淡化競技運動,樹立健康第一”,后來甚至有人提出“淡化運動技術,樹立健康第一”,把淡化競技運動與運動技術看成是貫徹“健康第一”的前提條件,割裂了二者間的密切聯系,到頭來只會使健康目標的達成失去根基,使“健康第一”的理念無法實現。

對于體育與健康課程而言,要想有效地提高學生的健康水平,就必須重視體育運動與身體練習(從本質上講,人體任何形式的體育運動與練習都可以看成是一種技能,而且其中包含著一定的技術),因為它們是身體、心理、社會適應發展的重要載體,這也是在所有學科中體育課程所獨有的,離開了體育運動與身體練習,體育與健康課程就會失去其固有的特征,就失去了體育與健康課程對健康促進的特殊價值與意義。

就學校體育運動而言,不管是運動項目還是運動性質,均與競技運動有密切的聯系。首先,學校體育運動項目,特別是高年級的運動項目,大多是競技運動項目,有的是直接移植過來的,學生很喜歡,運動鍛煉效果也很好;有的只是作了一些適合于不同學制階段運動對象的教材化改造,然而不管怎樣改造,仍然還是競技運動項目。其次,“競技”是學校體育中喜聞樂見的運動方式,能有效地調動學生的積極性,在課程與教學中恰當地運用能起到事半功倍的效果。既然是“技之競”,不管是“大技”還是“小技”均可以“競”,因此競技體育中的正規競技運動項目可以“競”,學校體育中的半正規競技運動項目及非正規競技運動項目(如一般水平的游戲)也可以“競”。通過“競技”可以充分挖掘學生的身心潛力,對學生的身心健康能起到有益的促進作用。

大凡運動,不管是專業的,還是非專業的;不管是成人的,還是孩子的;不管是高級的,還是初級的,都含有技術,因此任何形式的健康鍛煉含有技術。此外,就運動技術與運動目的的關系而言,為了某種目的的運動就必須要達到相應的技術要求,否則就無法實現其目標。拿冠軍自然要達到冠軍的運動技術水平,同樣為了健康的運動鍛煉也應達到相應的技術底線,否則就不利于健康的增進,因此健康鍛煉需要一定的技術含量。這里值得一提的是,在某種意義上運動技術對于年輕人的心理體驗與社會交往能起到某些奇妙的作用。多少年輕人羨慕運動技藝非凡的人,多少年輕人也希望自己能有一身好功夫與“絕招”,這些本領在別人或自我欣賞時能使個體獲得良好的心理體驗,同時也為交往架起橋梁。

4.身心發展孰輕孰重

1979年揚州會議以后,“學校體育以增強體質為主”成為了學校體育工作的指導思想,此時學生的心理發展是“為輔”的,受到的關注自然不足。新一輪的體育課程改革是在“健康第一”的思想指導下推進的,增進學生的健康是課程的重要目標。然而,本次課程改革的實施過程中,往往對學生心理需求與發展談多了,學生的身體發展卻被相對地忽視了。第二次國民體質監測結果顯示:我國學生的耐力、速度、爆發力、力量素質呈下降趨勢,學生的體質健康狀況令人擔憂。盡管學生體質下降有其復雜的社會、學校教育、家庭原因,然而學校體育及其課程無疑是較直接的影響因素。看來,如何使體育與健康相結合的課程能在遏制學生體質下降方面發揮作用,這是值得進一步研究的。

體育與健康相結合的課程關注健康沒有疑義,但應該更加關注的是身體健康、心理健康和社會適應三者的和諧發展。

體育與健康課程是以身體練習為主要手段的,它不僅能有效地促進學生的身體健康,而且能較為有效地促進學生的心理健康。然而就功能而言,體育與健康課程的基本功能是(傳遞知識技能和)增強體質,而且增強體質也是體育課程所特有的功能,而提升學生心理健康水平卻不是體育學科的特有功能。就價值取向而言,身體健康是體育與健康課程重要的價值取向。由此看來,就身心健康目標而言,身體健康是體育與健康課程相對重要的目標。

四、結論與建議

1)我國體育與健康課程有兩種含義,其一是“體育課程與健康課程”,其二是“體育為健康的課程”。

2)體育課程與健康課程相結合的方式有三種模式四個方案,理想的方案是廣域模式。

3)初中的課程改革改掉了獨立的正規健康教育課程,既不合理,也不合法,應恢復健康教育課,或者像高中那樣,將其并入體育課程。

4)就當下的現實來講,高中健康教育課程由體育教師、校醫擔任,不失為解決實際問題的有效辦法,但不是上乘之舉,也不是長久之計。應在體育院校或醫學院校中設置健康教育專業與方向,為健康教育培養合格師資。

5)運動技能是實現健康目標的載體,離開了運動技能,體育課程中健康目標的實現就會成為無本之木、無源之水。