鐵道部緣何“獨立”?

楊中旭

“先并后改”還是“先改后并”已經不重要,解剖鐵道部“獨立”及大部制改革背后各方的利益博弈及權力歸位,是為了給后續改革提供鏡鑒。

鐵道部是分是合,之前的多個版本,在3月11日這天,煙消云散。

下午3時許,時任國務委員、國務院秘書長的華建敏登上人民大會堂主會場的講臺,向超過2900名全國人大代表報告《國務院機構改革方案(草案)》。眾所矚目的新版交通部中,鐵道部不在其列。

這一結果,顯然與人們的期望有著巨大的反差。這種心理直接表現在3月12日的“兩會”分組審議上,多名政協委員稱改革滯后,反而成了“獨立”的借口了。

躲過了“初一”

對上級領導的“保證”不敢相信,已經不是第一次。

與外界強烈的不滿相比,鐵路系統內部卻是人心初定。

對一些級別較高的鐵道部公務員來說,定心丸出現的時間比華建敏的報告要早一天。他們得到了可靠的消息,微調沒有進行。

所謂微調,是2月26日中共中央十七屆二中全會閉幕之后傳出來的說法。鐵道部的一些官員已經知曉,在二中全會上討論并通過的《國務院機構改革方案(草案)》中,鐵道部獨立在交通運輸部之外。大家剛剛松了一口氣,接著傳來的卻是“壞消息”:盡管方案已經被中央原則通過,但在3月11日之前,“仍有可能微調”。

如果鐵道部被“微調”進新版交通部,“之前大半年的努力,仍將竹籃打水一場空”。3月5日,鐵道部高層領導在參加“兩會”分組審議時曾明確表示,這次機構改革,鐵道部不會并入交通部。但鐵路系統絕大多數職工仍然不敢相信,都在忐忑不安地等待命運的最后裁決。

對上級領導的“保證”不敢相信,已經不是第一次。

在此之前,2008年1月,全國鐵路工作會議在京召開,鐵道部高層領導首次在公開場合表示,鐵路管理體制不會有變。講話中,這位領導說,大部制乃大勢所趨,鐵道部對黨中央和國務院的決定堅決擁護,將不打折扣地執行。

會議一片笑聲。

在接下來的講話中,這位領導又表示,鐵路方面的工作,總得有人干。

又是一片笑聲。

“堅決擁護,不打折扣地執行,意味著鐵道部有可能執行‘進去的方案,也有可能執行‘不進去的方案;鐵路方面的工作總得有人干,意味著鐵道部‘進去了有人在干這攤活兒,‘不進去也有人干這攤活兒。”一位當時坐在臺下的官員回憶。

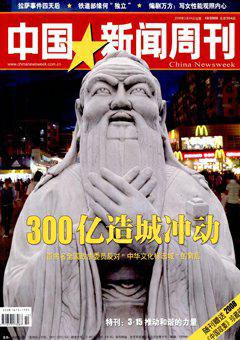

對上級領導的講話做出模棱兩可的理解,而不是絕對信任,多少讓人覺得有些不解。但鐵路系統一位職工告訴《中國新聞周刊》記者:“如果你了解了3年前那次‘3·18改革給鐵路系統、特別是鐵路系統職工心理帶來的沖擊,就會明白我們為什么不敢信。”

2005年3月18日,通過鐵路系統電視電話工作會議,鐵道部正式宣布撤銷全國范圍內的41個鐵路分局,變鐵路四級管理體制為三級管理體制(鐵道部一鐵路局一站段)。這一決定,令很多在場的司級干部目瞪口呆。

就在之前一周,一些司級干部還曾找到鐵道部主要領導,問及傳聞中的分局裁撤改革。主要領導“拍著胸脯”保證:裁撤分局,純屬無中生有。消息迅速擴散,鐵路系統職工普遍覺得,領導的保證是一顆定心丸。

站在全局的角度,裁撤分局當屬順應潮流之舉。在那之前的8年間,中國鐵路歷經5次大面積提速,隨著電力機車全面取代內燃機車,單列火車往返距離被大大延長,因應往日“短距離”往返而設置的諸多分局開始成為累贅。

但是,41個分局下轄的兩萬余名鐵路職工,卻在利益乃至情感上都無法接受這一結局。

歷經磨難之后,鐵路系統很多職工始終對各種傳聞保持著“最高的警惕”,凡事總會先想到“最壞”的結果。現在,鐵路職工暫時松過一口氣之后,迅即開始為5年之后的變化憂愁。在他們看來,鐵道部終究“躲得過初一,難逃十五”。

改革路徑的選擇

鐵道部沒有任何借口回避改革。

鐵道部之所以能夠“躲得過初一”,在于決策層最終采用了大部制改革中的第二種思路。

據《中國新聞周刊》記者了解,這兩種思路是:第一,先并后改,第二,先改后并。

中國機構編制研究會副理事長張卓元持后一種觀點。在接受《中國新聞周刊》記者采訪時,他這樣表述:一個政府部門,如果還有下屬企業,政企不分,顯然會對大部制的“純潔性”有所影響。

在這家隸屬中編辦的研究會中,人力資源和社會保障部人事科學研究院院長吳江持前一種觀點。他告訴《中國新聞周刊》,先并后改,可以有效促進鐵道部改革政企不分;“或者,為了‘純潔性考慮,你也可以理解為倒逼改革。”

分局撤銷之后,國家發改委啟動了對鐵路系統政企分開的研究,研究成果讓鐵路系統職工很是緊張:鐵道運輸總公司負責運輸,鐵道建設總公司負責建設,行政職能劃分新版交通部。同時,鐵道運輸總公司下設4~6家區域性公司,取代現有的18個路局。

2007年8月,《中國新聞周刊》記者得知,鐵路系統職工已經做好了打算:到2008年3月,經濟職能剝離,行政職能并入新版交通部。

國家發改委綜合運輸研究所黨委書記、前所長董焰全程參與了關于鐵道部改革的課題。他對《中國新聞周刊》記者表示:交通部23年前就已啟動政企分開的改革,民航總局也在本世紀初基本結束了政企不分的局面,鐵道部沒有任何借口回避改革。

關于改革的邏輯,董焰做出了詮釋:2007年,鐵路建設資金缺口在700億~1000億之間,計劃需要建設資金3500億,實際完成不到3000億,2006年,需要國家投資3000億以上,實際完成2100億,基建投資只有1500億。

“總有很大的缺口,幾十年來一直如此”。董焰說。

由于民資進入不力,鐵道部設想通過運作中國鐵路工程總公司和中鐵建設總公司上市緩解資金缺口。但是,前者上市3個月來,融資不超過160億;后者最早要到下月才能上市,計劃融資30億~40億美元,兩者相加之后,尚不及資金缺口的一半。

董焰舉例說,一條青藏鐵路,從最初預算的190億,到中期的260億,到最后的360億,行政權力配置資源的低效已是鐵證。“里面還要向中央要一筆不菲的搬遷費,如果是公司化運作,搬遷費顯然不由中央財政出,而是算在公司的成本里。”董焰說,“通過招投標等方式,低價公司終將競標成功,進而有效節約資源。”

在公權力低效配置資源的背后,是國進民退。

首納民資的衢常鐵路(衢州——常山)本已明確鐵道部、當地政府、民企三方股權,但參與建設的民企常山水泥卻悄然減持股份,“究其原因,在于鐵道部一直沒有明確民企方面的產權,民企對未來收益

的不確定性懷疑程度加深了。”董焰說,“我們當然希望改革的腳步越快越好,但現在只能退而求其次,希望在未來的5年時間內,鐵道部能夠最大限度地緩解鐵路運輸的瓶頸之困。”

鐵路“自救路線圖”

雪災保住了鐵道部?

為了能夠說服決策層“先改后并”——按照全國政協委員、中央黨校副校長李君如的說法——鐵道部從去年下半年就開始“到處做工作”。

鐵道部“自救列車”停靠的第一站是中長期鐵路網規劃。規劃稱,到2020年,全國鐵路營業里程達到10萬公里,其中,建設客運專線1.2萬公里以上,投資總額達兩萬億人民幣。“這件事,總要有機構去做。”鐵道部官員告訴《中國新聞周刊》記者。

此前,鐵道部在兩年的時間內,簽署了30份部省合資協議,為中長期鐵路網規劃埋下地基。“如果鐵道部和民航總局一樣,降格為交通運輸部下屬的一個局,將喪失與地方政府談判的對等權;在民營資本尚未在鐵路系統全面開花的前提下,鐵道部降格將不利于中長期鐵路網規劃的落實。”這位官員稱。

“自救線路”的第二站是核算體系。和航空公司業已從民航總局獨立,隸屬國資委管轄不同,鐵道部下屬路局、公司均“政企不分”,執行嚴格的“收支兩條線”制度。“如果成立區域性公司,一列火車穿過幾個區域,公司之間怎么核算?”上述官員反問。

在分局裁撤之后一年,曾有消息傳出,全國18個路局亦將被8大區域性公司取代,曾經作出過巨大貢獻的鄭州鐵路局將被拆分,拆分之后分別隸屬北京公司和武漢公司。這一次,鐵道部同樣出面辟謠,聲稱并無此事。

考慮到分局裁撤已經造成軍心不穩,如果改革接二連三,將路局也撤銷,鐵道部核心層開始擔心鐵路系統職工的承受力。

“自救線路”的第三站則是票價。鐵道部四處“痛陳”的理由是:中國還處在社會主義初級階段,大多數民眾出行還只能選擇性價比最高的鐵路運輸。鐵道部時至今日仍然執行半軍事化的管理方式,投入不計成本,票價偏低。如果實行公司化運營,票價必然上揚,“影響民生”。

3月12日,鐵道部副部長陸東福在參加全國人大浙江代表團審議時表示:保留鐵道部,是基于國防建設、維護國家民族統一、服從國家戰略的需要。“出于國防的需要”,是“自救線路”的第四站——據《中國新聞周刊》記者了解,其中一些涉及國防、戰略、安全的任務,外界并不會從公開報道中得知,“有時一些列車的正常運行會因此延誤,鐵道部也無從辯解,白挨了百姓不少罵”。

“自救列車”駛過了“自救路線圖”中主要的四個車站之后,鐵道部依舊前途未卜。即便到了2008年初,前述“模棱兩可”的講話也給外間足夠想象的空間。

就在“模棱兩可”的講話之后3天,2008年的第一場大雪飄落在南方。兩個月后,全國政協委員、中央黨校副校長李君如在“兩會”期間表示:最終還是雪災保住了鐵道部。

“我們仍然很革命,救災之時不計成本,不計代價。如果不是現有的體制發揮了巨大作用,從其他區域調機車前往南方救災,而是靠公司體制各自為戰,救災工作就不會取得更高的效率和成績。”一位鐵道部官員說。

人力資源和社會保障部人事科學研究院院長吳江則表示:改革是一個漸進的過程。雪災是鐵道部暫時保全的重要因素,但不是決定因素。這場雪災,凸顯了鐵道部的特殊性。

在通過了一系列人事任免和國務院機構改革方案之后,3月18日,十一屆全國人大一次會議閉幕。這一天,同時也是鐵路分局裁撤3周年。過路者都能看到,位于長安街延長線上的鐵道部辦公大樓上遍插紅旗,迎風招展。