工體的最后一塊外場

唐 磊 孫 冉

中國沒有國家體育場,但幾十年來,工體以它的歷史、成績和閱歷一直承擔著這個角色和職責。如今,這個角色將屬于即將竣工的鳥巢

工體的周邊正成為北京城最炙手可熱的地皮。在中國的很多城市,新體育場已經開始新建在城郊,老體育場逐漸被拆除。近50歲的工體將會怎么樣呢?目前它只剩下了一塊外場,其他的,已經被賣掉,蓋了飯店。

滄桑工體

上世紀50年代,北京居民陳家遷到了工體南邊的平房,家中六個孩子中,有三個出生在此。那時這里已屬于北京二環路外,屬近郊區。

1955年,老二陳麗華就在工人體育場南門的操場小學上學,在她的印象里,工體所在地原來是一片很深的蘆葦塘。那時小孩子跑去蘆葦塘玩,父母都追著打,因為經常地發生淹死人的事,她還親眼看見過。但是蘆花飛的時候很漂亮,漫天白絮。

1959年,為了給國慶10周年獻禮,并舉辦第一屆全運會,工人體育場建設完成。當時的中國被排除在奧運大家庭之外,而9月13日開幕的全國運動會上,8萬人在工體歡呼:“毛主席萬歲!萬歲!”

工體建成后,陳麗華的學校曾組織大家去義務勞動;大煉鋼鐵時,陳麗華還在那撿過釘子和鋼絲,交由學校捐給國家。1964年,第二屆全運會,陳麗華和妹妹陳延在工人體育場表演團體操。當時工體可容納10萬人,那種震撼讓陳家姐妹至今難忘。

工體是北京城最早有標準游泳池的,5分錢一張票,夏天很多人在工體游泳,像下餃子一樣。工體場外的室外足球場,專門供老百姓使用,一些學校的體育課甚至就到工體外場來上。

每逢有足球賽,場內傳來的吶喊聲遠遠的就能聽見,每到這時候,在家寫作業的陳家姐弟們就坐不住了,都想跑去看。那時票價是兩毛錢,小孩根本買不起,每到下半場,體育場就開始放人進去,陳家姐弟們也因此一飽眼福。

陳家生活困難,工體有比賽的時候,陳麗華的母親到家附近的冰棍廠批發冰棍去賣,生意特別好。“媽媽為此做了一個小車,刷成白色,里面裝著罐子,上面蓋著棉被,寫著‘冰棍兩個大字。”陳麗華對說,那時3分錢一根冰棍,每根冰棍賺幾厘錢,但生意最好時一天能賣出一千根。現在,陳家的兄妹都還記得那晚上在家幫媽媽數硬幣的經歷。就靠這微薄的收入,陳媽媽養活了陳家六個孩子。

文革開始后,工體就不舉辦體育賽事了,政治大會紛紛落戶工體。那時援助亞非拉大會、文化大革命萬人批斗會、毛主席最新指示發表大會都在這舉辦。8萬人座位加上場地內場能容納10萬人,第二天,報紙的頭條常常是“昨天,首都10萬群眾集會……”陳麗華曾經參加過在工體舉行的職工歌詠比賽,每個看臺坐著一個行業,這個看臺是紡織部門,那個看臺是鋼鐵部門,大家輪流拉歌。

“國家體育場”

工體曾經迎來無數的領導人前來看比賽。1977年夏,“長征杯”足球賽決賽前,廣播里介紹,“鄧小平同志在現場觀看比賽”,觀眾立即起立鼓掌,這是鄧小平從公眾視線中消失了兩年后第一次公開亮相。1997年,工體成為國家領導人同老百姓慶祝香港回歸的場所。但真正讓這座體育場被抬升到今天高度的,是一場場足球賽。

改革開放前,所有重要的賽事都安排在北京,在工體舉行。那時候,連上海都難看見重大國際比賽,更別說大連、成都等地。到了1983年,全運會才在北京以外的城市舉行,1989年,世界杯外圍賽才走出北京。

已經退役的國安球員周寧清楚地記得,小時躲過警衛溜進工體看球的情景,那時候足球賽沒有主客場循環,都在北京進行,也沒有電視轉播,看球只能去現場。比賽當天,工體附近就像過節一樣。

小時候,周寧家就住在現在的工體西門,他比其他國安球員對這塊主場更有感情。“我父親帶中國少年隊在工體訓練時,我進去玩,草地跟地毯一樣,特別棒。我后來在德國踢球的場地也只是這樣。”周寧一直記得,小時候在工體球場上打滾的感覺。

工體外場踢球的人很多,像周寧當年那樣的年紀根本沒機會踢,只有看沒人的時候,才扒開柵欄,進外場踢上兩腳,隨時都可能被管理人員發現趕出來。他和伙伴們更多時候是在工體門口的瀝青地上,放四個書包當球門,踢著玩。

1994年,北京國安隊在工體迎戰意甲豪門AC米蘭。20歲的周寧首發上場。這是周寧第一次在工體足球場比賽。“進場熱身時,我就往草地上一滾,想起小時候在這里逮螞蚱。”周寧對《中國新聞周刊》說,“特興奮的緊張,不光是因為與我對位的是馬爾蒂尼,主要我實現了在工體踢球的愿望。”

比賽結果2:1,國安贏了。“感覺體育場都快炸了。從沒見過這么多人。”

這場比賽開始,北京國安迎來了對國外足球俱樂部的不敗紀錄,雖然都是友誼賽,但“工體不敗”的神話,是那時期中國足球的強心劑,也是麻醉劑。

1996年,北京國安隊將甲A聯賽的主場從北京先農壇體育場搬到了工體。幾年間,國安隊成績出色且穩定。

“那時候國安大部分都是北京人,每個人還都有一技之長,加上金指導(金志揚)的號召力,他只要發揮每個人的特點就夠了。最主要的是精氣神。我們在工體比賽很興奮,當時就像每周末給球迷做一份大餐。”

沒有甲A 聯賽時,工體能坐到兩三萬人,如果對陣強隊,人數就更多。“牛X”“傻X”的京味助威聲,在球場外的馬路上都能聽見。以前在先農壇,場內坐不了那么多觀眾,這類喊聲并沒有形成“影響力”。最終,有關部門以“不雅”的理由,倡導球迷共同抵制,這樣的助威方式。

國安隊還沒有香河訓練基地時,都在工體的外場訓練。外場用鐵絲網圍著,只要輸了球,部分球迷就會去罵球員的爹娘。球員和球迷的沖突曾發生過兩起。

上世紀90年代后期,關于中國足球的負面新聞越來越多,關心中國足球的人越來越少,送票幾乎都沒人愿去看職業聯賽。國安隊成績出現滑坡,更無人看球。2000年后,國安隊將隊伍的日常訓練移至自己在香河的訓練基地。

2004年,亞洲杯在中國舉行,工體成為中國隊的主場。隨著中國隊出人意料的表現出色,越來越多的人涌入工體,從1/4決賽開始就一票難求。

那也成了工體最后的瘋狂。

2005年,工體進行奧運改建,國安隊搬到了北京豐臺體育場,周寧退役。

文化地標的命運

“現在的工體似乎離老百姓遠了,它變得繁華且高高在上。票價貴了,里面也不能隨便進了。”雖然陳家曾18口一起去看國安踢球,還非買能看到國安出場的座位,圓了全家當年的一個夢。但在陳麗華眼里,工體早已不再是當年的蘆葦塘。

以前工體周圍很荒涼,到處都是平房。直到上世紀80年代,工體周圍還有菜地。改革開放后,工體周圍慢慢發展起來。工體西南角體委的家屬樓蓋了起來,北邊一些小飯館也紛紛冒頭,還有一些保齡球館、旱冰館也開始出現。到了90年代,還出現了北京第一家水族館——富國海底世界。

“90年代中期以后工體周圍開始發展。足球是一個帶動因素,但主要是體育場要生存,要想辦法。”北京市社會科學院體育文化研究中心主任金汕對《中國新聞周刊》說。各種展銷會、演出開始頻繁出現在工體。

2000年開始,鄰近的三里屯酒吧街的氛圍蔓延到了工體,工體周圍開始陸續出現一些高檔酒吧,諸如“VICS”和”MIX”。一些高檔住宅樓、飯店也似一夜之間駐扎于此。2003年非典以后,工體代替了沒落的三里屯,與后海并列北京最受歡迎的酒吧街。工體西門的拆遷結束后,紛紛開設了許多高檔夜店,這里也逐漸變為演藝圈明星和京城富人云集的奢侈消費去處。工體西面的公寓“工體3號”,早已突破了30000元/平方米。

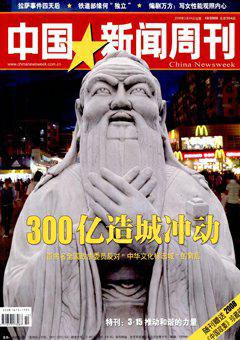

各種商業比賽和演出越來越多,很多明星甚至將在工體開演唱會當作一種標志。加上離工體不遠的保利劇場,形成了“工體文化帶”。

周寧這段時間一直在等消息,確定自己能否租到工體最后的一塊外場,他想把這里開成一個足球學校,免費的,和巴西新足球偶像卡卡一起開,然后在球場邊上的空地蓋個酒吧養著學校。已經有很多人盯上了這塊地方,而不準備作為足球場使用。

工人體育場和工人體育館周邊的區域共有100多公頃,有人說,“這里已經做好規劃了。”