上世紀的中國“尤努斯”們

何忠洲 劉 震

“每個文明遇到危機或者挑戰的時候,首先考驗的就是這個文明共同體里的精英集團。”這就是當年的海歸李效民們甘愿在國難之際奔赴農村僻壤,創造中國農貸史的內心動力

2006年,已退休的北京聯合大學機電學院教授李安平,聽到穆罕默德?尤努斯獲得諾貝爾和平獎的消息。這時他的父親李效民已經過世35年。

其時,被稱為“中國小額信貸之父”的中國社會科學院農村發展研究所副所長杜曉山發表演講稱,中國的小額信貸正是從孟加拉尤努斯的格萊珉銀行中獲得啟示而發端的。而當時在中國傳媒中因小額信貸而引起國人注意的,是著名的經濟學家茅于軾與他在山西的龍頭水基金。

有關中國的小額信貸,我們能看到的,是一段學習孟加拉的歷史。

然而,發生在中國的一段史實被湮沒了。2005年,在搜尋父親的歷史資料時,李安平驚訝地發現,在上個世紀三四十年代,涉農小額信貸就已經在中國的大地上滋生,并且轟轟烈烈,在中國的抗戰史上留下了極為豐滿的一筆。

中國小額信貸的前世今生

所謂小額信貸,目前通常的操作方式是,發放貸款的一方限定貸款的最高額度,而申請貸款的貧苦民眾組成合作體,采用聯保的方式,通過信用,而非抵押,申請貸款。

但是,在上個世紀30年代,由中國著名的金融家、時任中國銀行總裁的張公權所推動的小額信貸(時稱農貸),一開始卻連聯保的方式都不用。

當時為什么要推行農貸?30年代初,國民政府需要鞏固政權,銀行家鑒于工業受列強排擠、需另謀資本投資出路,實業家需要拓展原料和市場,這幾股力量與愛國并關心中國農民的知識分子合流,不約而同地把目光投向農村。1923年河北省香河縣出現了我國第一個農村信用合作社,1928年江蘇農民銀行誕生。

中國銀行是在國家銀行中率先辦理農業貸款的,它也被國民政府定位為“政府特許的國際匯兌銀行”,但它的國際匯兌業務受到當時國外資本的擠壓。張公權認為,發展農村經濟,可以提高農民購買力,并可發展工商外貿,從另一個方面帶動金融工作全局。

正是在此種背景下,兩位留洋的高材生進入了張公權的視野。

一個是清華學校畢業,獲美國康奈爾大學農業經濟碩士的張心一。此人在中國的農業經濟史上鼎鼎大名。他后來成為農業經濟學家、土地利用和水土保持專家、中國農業統計學的奠基人。1988年第20屆國際農業經濟學家協會曾授予他“榮譽終身會員”稱號。

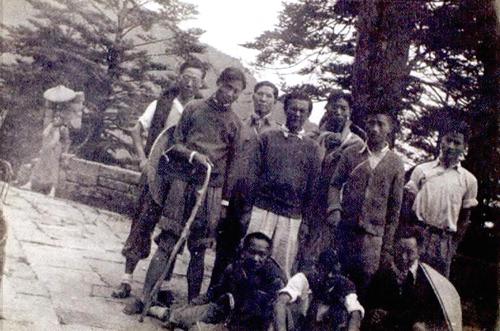

另一個年輕人是1933年張公權在西北地區考察時發現的。在一次吃飯時,一位年輕人在飯桌上向他陳述鄉村的凋敝與他的復興意見,這讓正要辦農貸的張公權眼睛一亮。他于是盛邀這個年輕人到中國銀行任職。這個年輕人便是李安平的父親李效民。李效民,1901年生,清華大學畢業,美國西北大學商學士,哈佛大學商業管理碩士。

見張公權時,李效民正在山西大學法學院任教授。很快,李效民辭去西北大學教職,從1934年6月起,赴河南開始舉辦農貸。當教授時,李效民的月薪為230元,到了銀行,只有120元。

低息打開農貸通途

李效民在河南所面臨的現實是,向農民提供貸款,是無抵押貸款,風險明顯;而要和從無與銀行打交道習慣的農民建立誠信關系難度極大。更何況,向農民貸款,不同于城市銀行信貸員和工商企業打交道,農貸員需要到四鄉八鎮調查基本情況、提供資金、知識、技術、組織合作社等等全套業務,這種困境直到現今仍然存在。而且當時,全面戰爭的陰影已迫在眉睫。

張心一和李效民當時在河南的做法是:鼓勵貧農加入農貸團體,中國銀行及分行、支行,“著重對貧農、小農、佃農的放款”,“對各合作社及其他農民團體貸款,務由本行派員直接貸放,以免假手他人剝削農民之弊。”“已經核準之農貸,均按照農業季節貸款,免失時效。”

貸款的利息相當低。按照1942年1月1日制定的《中重交農四行局各種農貸準則》,“以時值或費用之六成為最高限額。”利率“各行局直接對合作社各項貸款定為月息一分,除照案提取合作行政補助費一厘外,實收月息九厘。”月息一分的意思是,農民們每借一元錢,每月的利息是一分錢。

這一做法,在河南很快發生作用。

當年的歷史資料表明:在農貸開展的第二年(1935年),貸款額猛增2.76倍,第三年貸款額繼續增長1.5倍,貸款的縣份從零開始發展到16個縣,聯系農民3萬戶,貸款額躍居當時的中國銀行在全國各省貸款額的第二位。

史料記載說:農民們用貸來的錢,開掘水井兩千余眼,獲益匪淺。在被認為是李效民所擬的一份匯報材料中,他寫道:“成績俱稱不惡,殊足欣慰”,流露出當事人的喜形于色。

激勵糖業,支持抗戰

但是,李效民在河南推進的小額信貸延續時間并不太長。1937年,抗日戰爭全面爆發,河南淪為戰場,國民政府遷都重慶。中國的政治經濟中心很快轉移到西南。

李效民是在1938年被調到重慶,任中國銀行重慶分行農貸專員的,主持四川省農貸工作。

內江自古以“甜城”而在中國的糖業上占有舉足輕重的地位。中國當時的糖業已經被“洋糖”沖得七零八落,但是戰爭卻使得內江已經奄奄一息的蔗糖業在交通阻塞的情況下肩負起了供應全國蔗糖的重任。而且,這里還成為開發甘蔗渣制酒精、替代奇缺的汽油的重要能源補給線。

對于當時的農民來說,種植甘蔗周期長、風險高。每年3月下種后,蔗農需要肥料、發放雇工工資等資金繼續投入,至11月始能收割出賣而收回資金,但往往收割時遭遇收購方的壓價。甘蔗又不能夠長期保存。所以蔗農一般采取“賣青山”的方式,甘蔗未種或未收之前,預計產量 、預定價格,將尚未出苗的甘蔗預售給制作坊,以抵還債務。這時,糖房有優先收買權,而糖房卻分期付款給蔗農。甘蔗預賣價格,一般僅相當于市價的50%左右。

蔗農資金周轉不足,致使高利貸盛行。當時的商業銀行、錢莊紛紛從國家銀行以1~2分月息取得資金,然后以3~5分利息貸于糖房、漏棚(蔗糖加工作坊),再由其轉貸于蔗農。到了蔗農這一層,負擔的利息最少5~6分,多則7~8分。當時,專放高利貸的個人和機構遍布全川。

而抗戰爆發后,原來在農貸中唱主角(1934年商業銀行占農村貸款總額70%~80%以上)的、以追求盈利最大化為唯一經營目標的商業銀行紛紛退出。

按照國民政府當時的分包片區,四川省內江正是中國銀行的負責范圍。

在李效民的主持下,從1938年開始,在內江組織蔗糖產銷合作社,發放甘蔗生產及制糖加工貸款,并推廣優良蔗種。

1931年,國民政府頒布《農村合作社暫行條例》,到了抗戰中,作為戰時發展農業的主要措施,農貸工作形成政府行政組織(以合作社系統為主)——農業技術部門——銀行的鐵三角關系,大后方的農貸網,事實上成為農貸、水利、農業推廣、擴大生產、墾荒各項農業工作的依托。

這些小額的貸款是否真正落實到窮苦的佃農和自耕農身上?當時專家有過詳細的論證。結論是這些小額貸款達到了預期的效果。

據當時的論證資料,僅用三年時間,到1940年沱江流域蔗糖產量創造了空前的歷史最高水平,在確保前后方的食糖供應的同時,還開發了以甘蔗為原料的燃料酒精,僅內江一縣就滿足了主持戰時經濟的“資源委員會”需求量的13.8%。

農貸擴大后,高利貸者自動將利息降低,產蔗區糖商放款利率由月息3~4分減至8厘,甚至不計利息,僅以蔗農所產甘蔗完全由貸款商家收購為條件。1940年中行農貸受益農民80余萬戶,估計約400余萬人,約占當時農民人口百分之一,而當年中行農貸人員一共不到350人。