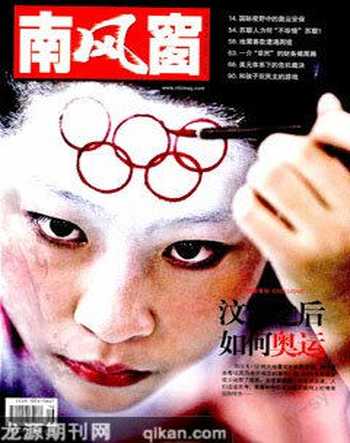

從文明奧運到信任重建

郭 凱

如何延續地震救災過程中的國民信任、以北京奧運為契機彰顯中國的社會文明和執政文明,仍有很關鍵的一環需要政府和社會共同完成——即在奧運會之后,對奧運籌建、組織等各個環節進行全面的審計,并向社會公示。

四川大地震后,中國全民救災行動所表現出的這個國家對內的悲憫之心,以及政府對救災資金使用透明、災害信息報道開放的承諾,讓世界對現時的“文明中國”刮目相看。國際輿論從震前奧運火炬全球傳遞時的“反華”,迅速倒向一致“挺中”。

當國家審計署公布了共有近萬名審計人員在對18個中央級單位、240多個省級單位、370多個地市級單位、2500多個縣級單位進行救災審計、并且審計已經覆蓋了震后救災的重點地區和主要環節,以及若干地方政府公布了由社會志愿者共同參與救災審計時,各級政府成功緩和了由于民政部門指定賑災慈善組織、“壟斷”賑災慈善主渠道而帶來的廣泛質疑情緒,重建國民信任。

國民信任經由“審計”而恢復,并不是因為人們假設審計部門、審計人員一定比民政部門或者官方慈善機構更加忠于職守、更有道德,而是審計作為監督制衡設置,可以減少濫權和極權的機會。當政府權力機構之外的社會公眾也進入監督設置,會更加減少上述問題。此外,有關部門表示將主動公布賑災資金審計結果所體現出的對執政文明的“自信”,也增大了政府獲得“他信”的程度。

民眾與政府之間的信任建立,對國民整體互信和社會凝聚力有關鍵影響。在地震之后,全中國迎來的最大公共事件便是以“文明奧運”、“人文奧運”為宗旨的北京奧運會。而如何延續地震救災過程中的國民信任、以北京奧運為契機彰顯現時中國的社會文明和執政文明,仍有很關鍵的一環需要政府和社會共同完成——在奧運會之后,從北京到各地,對奧運會籌建、組織等各個環節進行全面的財務審計,并向社會公示。

在中國北京正式承接籌辦2008奧運會之前,中國國內曾經存在廣泛的“舉辦奧運”價值的爭議。因為辦奧運的消耗明顯是不菲的大數目,在對國民的公共教育沒有足夠承擔、職工社保醫保“空賬運行”、農民社會保障極度匱乏的情況下,公共財政或者國民財富的大筆投向,很容易引起國民的意見分歧。“北京奧運”的優先價值,仍然要通過理論和實際行動的雙重證明,才能成立,證明之后,才能獲得對其價值認同的“普遍共識”。

由于當代中國現實,“共識”已成為稀罕而且不可或缺的東西。并且關鍵的是,一個言行一致的“文明奧運”,完全能夠承載“發現共識”、“重建信任”的任務。即便在中國爭取舉辦和籌辦奧運以及與奧運組織有關的簡短歷史中,出現過陳希同、劉志華等的權力失控案件,只要能夠真正秉承透明、公開的宗旨和操作規范,依然動搖不了“文明奧運”對于當代中國的價值。

這是因為,這樣一個舉世矚目的公共事件,它更大的意義在于它是一個契機;并且,共識與信任的建立,從來都不是寄托在對“完美政府”的假想上。即便是所謂代表了人類迄今最高執政和社會文明的美國和北歐國家,腐敗與濫權問題仍然無法杜絕。信任的建立,其實就在于“透明”與“公開”,在于自信與自我檢查,并且直面問題、化解問題,以逐步向實現更高的文明靠攏。而且即便是美國與北歐國家,雖然代表公共權力的機構彼此的監督制衡設置已經層層疊疊,在那里,《自由信息法案》或者《公共信息公開法令》仍然是最主要的政治文明承載者與社會信任維系渠道之一。

在現階段的中國,四川大地震和北京奧運會所分別記錄的中國發展滯后地區的貧弱與中國高度發達城市文明之間的巨大差異,以及與這種差異并行的國民的分化,也恰恰說明了,經歷了30年改革之后,以一個奧運會來驗證中國“能量”之后,也必須借此契機,消弭分化、重建社會信任和團結。

而消弭分化、重建團結的道路,往往要求實質的政治經濟改革比如公平分配,以及權力組織改革比如政治設置重組。這些往往意味著既得利益者從無限制的財富所得或者無限制的權力享有,回饋一部分給更多的國民,所以改革的難度之大可以想象。然而,社會信任和民族團結的重建,對于中國今后的實質性“大國崛起”,是必需條件。那么,相比較而言,先選擇貫徹“文明奧運”的“公開”、“透明”之文明宗旨,漸進式地恢復國民信任并且給更艱難的改革獲得時間和理解空間,將是成本最低的選擇。

2008年《政務信息公開條例》的施行,也給證明“文明奧運”價值的可能操作,比如公開文件和財務明細,提供了法律依據。那么,對于這一歷史契機,國民將翹首以待。