性丑聞政治的非丑聞解讀

和靜鈞

競爭政治是性丑聞轉化為性丑聞政治的主要動因。非競爭政治中也有丑聞事件,但那里的丑聞事件只是工具,是高度選擇性的,是為當權派黨同伐異服務的。

性丑聞與性丑聞政治是兩個不同的概念。譬如某省審計局副局長與稅務局女干部裸死于轎車之內,他們或是一樁性丑聞的主角,或是一樁普通謀殺案中的被害人,即便已被認定為一樁偷情事件中的意外事故受害人,也不會掀起權力圈里的驚濤駭浪,人們很快就會把整件事給淡忘。

性丑聞政治則不同。政治意味著斗爭,美國共和黨籍的前眾議員佛利向不滿16歲的男實習生發送帶有性愛信號的郵件,這樁美國歷史上少見的郵件性丑聞迅速轉化為性丑聞政治,佛利應聲辭職。由于共和黨的眾議院議長哈斯特涉嫌包庇縱容下屬同僚的“傻事”,斗爭的矛頭很快指向議長本人和共和黨,在接下來的中期選舉中,共和黨失去了國會多數黨地位,來自民主黨的南希·佩洛西坐上了眾議院議長之位。一樁性丑聞給社會造成的道德創傷得到了制度性的系統糾正。

這么看來,性丑聞是可怕的,而性丑聞政治表面看來更可怕,其實卻是個好東西。性丑聞要轉化為性丑聞政治一類的好事,需要靠一套成熟的法治文化與實踐。

獨立檢察權

一個國家的總統、總理及至國防部長被檢察機關“呼來喚去”,遭訴不止,如此“內亂”的國家何成體統?其實不然,以色列屹立于阿拉伯“群狼”中不倒,在中東沙漠上治理出阿拉伯半島上最具有綠色環保主義色彩的富強國家,其秘訣在于擁有強大的政治制度,其中之一就是世上罕見的獨立檢察制度。

這與“丑事”變“丑聞”有關。丑聞指被公眾知悉的丑事,其主角往往是握有公共權力者或代表了政府公信力。丑事發生后,總有一股力量試圖掩蓋真相,而這股來自利益共同體的力量常常是令人生畏的。這就需要一個獨立的、強有力的機構來對抗。

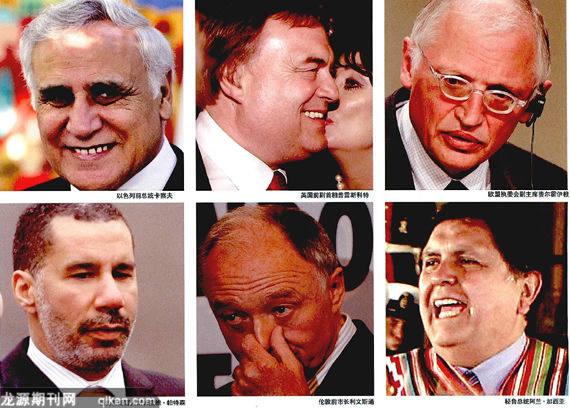

在以色列前總統卡察夫的性丑聞案中,時任總統摩西·卡察夫辯稱,從2006年起,他就受到“部分”前女職員的騷擾。據稱,這些“失去工作而懷恨在心”的女職員們常常跑到總統府,威脅總統如果不付給她們一大筆錢,就把總統性騷擾甚至強奸她們的事公之于眾。不勝其擾后,總統責令檢察部門過問此事,并警告這些“搗亂”的女職員,總統要是真的“不高興”起來,就會把她們送上刑事法庭。

以色列總統通常是道德的化身,是國家的形象,事關“國之大體”。卡察夫在政界幾十載,素有“干凈先生”之譽。擔任總統一職已7年,快到光榮退休的時候了。

以色列檢察總長馬祖茲奉命前來“理麻”這樁事。然而,他著手調查后,發現前女職員的控訴并非捏造,有相當多的證據指向總統犯有強奸和濫用職權罪,從此,總統便陷進了性丑聞政治。由于沒有一個部門站出來為卡察夫說話,檢察部門又堅持以強奸罪等多項罪名起訴卡察夫,國會議員也在醞釀彈劾總統一事,在這些壓力下,卡察夫最終提前下臺。目前來看,卡察夫與檢察部門之間的斗爭還未結束,之前他們所達成的辯訴交易被卡察夫反悔,卡察夫已經決定主動走進法庭,通過司法程序為自己的清白找個說法,那是后話。

透明政治

透明政治是將丑聞政治化的外在條件,透明政治的關鍵在于政治監督和媒體自由,而媒體的自由報道則基于公眾人物不應該擁有普通人物一樣的隱私這樣的共識。多數性丑聞都是敏銳的媒體最早捅出來的。這是第一步。

不必苛責媒體負有高尚的公共道德使命。媒體揭丑,大多受促其發行量的利益考量,這無可厚非。媒體揭短,其價值并不在于它揭什么短,而在于它能頂住外部干擾揭短。如美國前總統克林頓和白宮實習生萊溫斯基之間發生的事,最早是由一個博客類型的新聞網站《德拉吉報道》“揪”出來的。《德拉吉報道》曾因充斥謊言和虛假新聞而聲名狼藉,但克林頓一案卻是千真萬確的。媒體總游走在對與錯的邊緣,并沒有充足的資源對每一件它所報道的事作出絕對正確的判斷,但媒體可以把判斷之責早早地提交公眾審視。

媒體大多迎合公眾的需求,所以透過媒體對性丑聞的態度也可以看出一國之公民對公眾人物道德水平的期待程度。成熟社會一般把政治人物的丑聞與正常的私生活區分開,如歐洲大多采用社會責任與個人私生活“二分法”原則,不喜歡過多地把“個人私生活的不適當性”往“政治不適當性”上靠攏,因此,歐洲一些政治人物的個人感情糾葛并不影響公眾對其政治公信力的信任,很難把這類私生活上升到性丑聞政治高度。如捷克總理托波拉內克和法國總統薩科奇,甫一上任,就拋妻離家,另覓新歡;英國前副首相普雷斯科特和女秘書的婚外戀曝光后,工黨內閣也沒有把他炒魷魚,只是將其職權范圍縮減;歐盟執委會副主席費爾霍伊根在2006年10月被德國《焦點》雜志抖露他和已婚漂亮女助理、辦公室主任佩特拉·愛勒在立陶宛一家裸體海灘戲水的照片后,一度被要求“下課”,后因兩人被認定為情侶關系并且費爾霍伊根之妻早已提出離婚,所以費氏到現在都還干得好好的。

競爭政治

競爭政治是性丑聞轉化為性丑聞政治的主要動因。政黨的競爭性,注定了相互揭短是永恒的政黨策略。如果沒有競爭性政治,如政黨輪替、普選、反對黨制度等,性丑聞將被邊緣化,最多只是事后的“清理門戶”,根本沒有上升為政治斗爭的空間。

這并不表明非競爭政治中就沒有丑聞事件,只是那里的丑聞事件是工具,是高度選擇性的,是為當權派黨同伐異服務的。正如老子所言:“天下皆知美之為美,斯惡已。皆知善之為善,斯不善已。”以善的面孔向公眾披露性丑聞,其背后則是大不善,是有目的地誤導輿論,是用另一種形式欺騙公眾,從而導致他們所希望的政治影響。

身處非競爭政治環境的人在觀察競爭政治環境下的性丑聞政治時,往往習慣用舊思維來判斷。最典型的例子是大清國派駐美國的外交官黃遵憲,在觀察美國政黨相互攻擊后大驚失色,上書朝廷萬萬不可學西方。他曾言:“彼黨訐此黨,黨魁乃下流。少作無賴賊,曾聞盜人牛。又聞挾某妓,好作狹邪游。聚賭葉子戲,巧術妙竊鉤。面目如鬼域,衣冠如沐猴。隱匿數不盡,汝眾能知否?是誰承余竅,竟欲糞佛頭。顏甲十重鐵,亦恐難遮羞。此黨訐彼黨。眾口同一嘛。”

在競爭政治下,對立黨不“欲糞佛頭”勢難罷休,縱使對手有“顏甲十重鐵”,“亦恐難遮羞”。政治斗到這種地步,輸的只是丑聞當事人,人民卻贏了,這有何不妥?

據觀察,美國自上世紀20年代哈定總統因私生活失檢,任內暴死于食物中毒以來,相繼有20多名資深政治家因性丑聞而斷送政治生命。挖出性丑聞的多半是對立黨派。

在日本,民主黨政調會長代理、小澤的親信細野豪志2006年9月被拍到與一名電視臺主播夜間親吻的照片之后,被自民黨大加利用,導致民主黨威信大挫,延緩了其爭奪參議院控制權的部署。

虛偽是最大的丑聞

2008年美國最大的性丑聞是由原檢察官出身的紐約州州長艾略特·斯皮策創造的。斯皮策在整治華爾街行業腐敗方面功不可沒,是在美國世紀交替之際公司丑聞層出不窮之后重整美國公司形象的旗手。然而,這樣一個近乎冷酷到死的政治完美主義者,其背后卻是嫖宿高級妓女的一名“下半身享樂主義者”,其道德虛偽激怒了美國民眾。他很快被掃地出門,沒有機會得到別人的寬恕。

虛偽是最大的丑聞。民眾不想被政治人物欺騙,連私生活都欺騙的人,還有什么不會欺騙?相反,以誠實為本的政治人物即便有性丑聞或疑似性丑聞,也普遍沒有產生政治后果。倫敦前市長利文斯通坦陳有婚外情,有私生子,得到民眾的諒解;紐約州新盲人州長戴維·帕特森宣誓就任后坦白自己和妻子都有過婚外情,得到媒體尊重;巴黎市長德拉諾埃不諱言自己是同性戀者,支持率反升;新澤西州時任州長麥格里維2004年8月當眾宣布自己與另一名男子私通,將因此辭職,之后,那位聲稱遭他性騷擾的前安全顧問放棄起訴麥格里維。

全球各地政治家以坦誠應對危機。最后轉危為安的例子不勝枚舉,這證明了全人類始終把誠實做人和誠實做官視為政治道德底線,也證明了透明和誠實在公共危機管理中的價值。秘魯前總統阿蘭·加西亞于2006年再度出山,擊敗競爭對手,再一次當選為總統,但由于傳出私生子丑聞,其民意支持率迅速下跌。私生子這類與傳統家庭價值觀相悖的丑聞在天主教倫理道德為主流的南美國家中是致命的。加西亞沒有矢口否認,而是選擇坦然相告,承認他在與妻子短暫分居期間,與享有“美女經濟學家”盛名的伊麗莎白·羅克夏娜發生戀情,并生有一子。加西亞說:“孩子叫費德里科·加西亞。他是一個非常漂亮的男孩,我會保證他受到良好的教育,我將盡力為他提供一切。加西亞的家門永遠向費德里科敞開,他擁有作為子女的一切同等權利。”人們注意到,總統私生子擁有父親的姓氏,總統告白私生子一事之時總統的妻子也在一旁,證明獲得了妻子的諒解。有什么比歧視私生子更可惡的呢?加西亞總統講誠信,其支持率又回升,危機順利解除。