中國糧食的“內憂”“外患”

童大煥

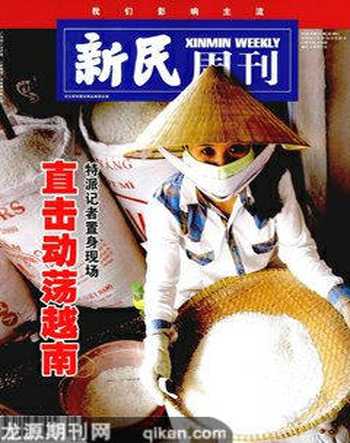

近期,世界性糧食危機使人們再次將目光盯在農業上面。本次糧食危機已使數個非洲國家、印尼、菲律賓以及海地等國家發生糧食騷亂,越南也因為油價和糧價高漲導致嚴重通脹,股市折腰、樓市低迷、越南盾隨美元走勢疲軟。中國短期無憂,供需基本平衡。

但是,糧食危機仍然給中國敲響了警鐘,未來中國有沒有能力、要不要采取措施保證糧食的自給自足?一些經濟界人士認為,只要放開糧價,就可通過糧食進口等方式保障國內糧食安全,我對此卻不敢樂觀。一個非常簡單的事實是,一旦糧食問題演變成國際普遍的社會問題,許多國家就會采取糧食禁運的辦法以求“自保”。

在全球性的發展中國家城市化浪潮中,中國的城市化浪潮規模最大,對世界影響也最深遠。1995年,一位名叫布朗的美國人出版了轟動世界的書《誰來養活中國》。13年來的事實表明,中國人自己養活了自己。但這光榮只是過去。隨著城市化程度的加深,中國糧農的種糧比較收益已經越來越低,土地拋荒現象也愈演愈烈,今年5月至6月末,“鐵老大”將要完成一項特殊的運輸任務,60天內,被指令從東北向南方搶運1000萬噸大米。經濟發達的廣東省還要通過行政干預的方式保證糧食供應,一旦國際糧食供應持續吃緊,而國內耕地面積和實際耕種面積繼續減少,情何以堪?

未來誰來養活中國?是主要指望用錢購糧的進口方式,由外國養活中國,還是主要靠自己種糧,以自己的田地養活中國,這是事關國家生存和命運的重大問題。

可以說,中國糧食正在遭遇前所未有的“內憂”與“外患”。

“外患”是國內糧價太低,有可能導致即使國內供應不足仍然難以阻止糧食外流。前些日子新華社發布消息,說政府將嚴禁國內大米出口,可全球最大糧商——中糧集團(央企)的一位高管公開對媒體聲稱“中糧集團將繼續出口大米”。原因何在?出口大米有大利可圖也。為限制國內大米出口,從3月份起,13%的出口退稅被取消,并加收5%的出口稅。一減一加相當于增加大米出口成本18%,但國內出口大米離岸價每噸已暴漲至970美元,計入18%的稅負,出口價格仍然高出國內近2倍。如此高昂利潤,如何控制國內大米出口?這種情形,與國內鬧油荒,而中石油、中石化兩大集團卻加大出口如出一轍。

經濟規律無法阻擋,保證國內糧食長期穩定的根本辦法,消除國際糧價遠高于國內糧價的“外患”,只有從內部提高糧價著手,使國內糧價盡快與國際接軌。

中國糧食的“內憂”則更深重,主要有兩個方面:一是越來越碎片化的小農經濟使種糧的比較收益幾乎低到歷史上的谷底。農業部發布的今年糧食生產調查結果發現,農產品微小提價并不能抵消快速上漲成本,最后農民獲利0.055元,比上年少0.105元。相對于農民售一斤糧食只有5分錢的利潤,加工經銷環節和超市零售環節,均獲利明顯。經銷商平均每斤賺0.09元。超市零售每斤稻谷賺0.05元,每斤掛面賺0.21元。更為重要的是,農民種糧食的生產周期長,在生產環節中投入也最大,但是收獲的農產品要想順利銷售獲得利潤,將受到產后收購、運輸、加工、銷售各個環節的制約。

二是除了產后環節受制于人,產前和產中環節同樣受制于人。特別是受制于中化集團公司和中國農資集團兩家壟斷企業。耐人尋味的是,這兩家國有企業與加拿大、俄羅斯等國際鉀肥主要供應商簽署的合同內容竟以“商業秘密”為由向公眾保密。按照國際市場化肥行業的權威雜志、英國《化肥周報》報道,國際市場上每噸鉀肥的價格約為1800元人民幣,與進口相關的其他成本約為180元,而我國國內市場上每噸鉀肥的價格高達4000元人民幣。而我國鉀肥的主要國際供應商加拿大的PCS公司竟然是持有中化集團在香港的上市公司“中化化肥”20%股份的大股東!其中,存在怎樣的貓膩?

雖然國家增加了農業補貼,但農民每畝獲農資綜合補貼增加額僅為11元,每畝因化肥價格上漲而增加的成本是30元,農民負擔不減反增。其中差額又進了誰的腰包?

目前中國的糧食種植事實上受制于四重擠壓:一是小農經濟;二是糧價管制;三是化肥壟斷;四是銷售環節受制于人。傳統農民通過不斷開荒擴大種植面積彌補損失,但在工業化城市化背景下,新生代農民則采取打工、種經濟作物等方式彌補損失,少種糧甚至不種糧似乎成為其明智選擇。如此,農民種糧積極性每況愈下,國家無論采取增加儲備、減少出口還是暫緩生物能源戰略,都是治標不治本,若不能做到存糧于田,上述舉措都是無源之水無本之木。

而要做到“存糧于田”,根本辦法還是市場的辦法:一是在補貼城鄉低收入階層的前提下,盡快實現國內糧價與國際接軌,使其融入國際市場;二是打破農資特別是化肥壟斷;三是提高農業規模化產業化水平。今日中國糧食現狀,是一個經銷商面對幾十幾百乃至幾十萬戶農民,少數幾個化肥企業面對全國性農民。只有這種關系切實有所扭轉,農民的話語權重切實得以加強,那時,面對國際糧價波動、全球氣候變暖、發展中國家人民飲食結構調整、生物能源開發的現實,我們才能做到“手中有糧,心中不慌”。(作者系北京資深評論員,雜文家)