“鋼盔”文化

2008-05-30 17:10:53陸幸生

新民周刊 2008年42期

關鍵詞:文化

陸幸生

“文人”閻崇年先生到無錫售書,被人刮了大耳刮子。網上介紹,閻先生是北京社會科學院滿學研究所研究員,大抵老師、學者、作家,都可用作他的稱呼。此地使用文人稱之,是因為他引動了一場異地的全武行,感到對比實在強烈。

文人相輕,自古而然,這是耳朵里都聽起了膩子的話。老早時候,中國屬農耕社會,成人地里刨食,幼兒上學不易,認字的人少,因而能夠讀上點書的人,都容易犯自我感覺良好的臭毛病。絕大多數人都彎著腰干農活呢,就幾個人昂起脖子聽風起舞,真嗓假嗓地吟唱,一人嚎萬人聽,心里頭美得慌,也屬當然。那時交通不易,想比試也難相逢。那時為江山、為美女,大動干戈、血流遍地的事不少,為某個寫字的人動手動刀的(除非故意罵人的),恕我寡聞,似乎不多。

待到文化多起來,待到明白文化的人多起來(總體是這樣的吧),世相和世態可以從容些了吧。居然也不,甚至更不。上世紀,高水平文化人們,“享受”過高規格的清算、審查、關押,以至更嚴厲“文斗”懲罰的,何其多也。我們熱烈慶賀“劫難”終于結束,實有最扎實的理由。沒料想,在觀點更多元的開放年代,似為對某些歷史上的某些人物和事件,與人有不同觀點,竟而打其耳光,這實在令人不堪:這世界文明或野蠻,與認字、讀書,涉及“物質存在”事實真相,“精神領域”普世價值的等等思考,究竟是什么關系?知識越多越別扭?文化越多越難受?

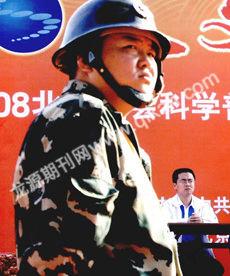

閻先生再次開課,戴鋼盔的保安,成了最引人注目的標志人物。閻先生安全必是無疑,而最普通意義上的文化交流常識,則是在再次挨打。

猜你喜歡

中國德育(2022年12期)2022-08-22 06:16:18

湖北教育·綜合資訊(2022年4期)2022-05-06 22:54:06

金橋(2022年2期)2022-03-02 05:42:50

金橋(2022年1期)2022-02-12 01:37:04

英語文摘(2019年1期)2019-03-21 07:44:16

小天使·一年級語數英綜合(2018年9期)2018-10-16 06:30:16

西部大開發(2017年8期)2017-06-26 03:16:12

西部大開發(2017年8期)2017-06-26 03:15:50

人民中國(日文版)(2015年10期)2015-04-16 03:53:52

人民中國(日文版)(2015年9期)2015-03-20 15:08:05