昆蟲性信息素在農業害蟲防治及生物學教學中的應用

昆蟲性信息素是雌性昆蟲分泌到體外,用以誘引雄性個體前來交尾的微量揮發性物質,也叫昆蟲性外激素或性誘劑。依其成分研制而成的農藥是近年發展起來的無毒、無副作用的新型無公害藥劑。利用昆蟲性信息素進行鱗翅目等害蟲的預測預報,具有高效性、靈敏性、操作簡便、專一性強、準確度高等優點,用來指導農業害蟲的防治,可最大限度地減少田間的用藥次數和用藥量,降低農藥污染,保護生態環境。筆者多年來指導學生利用昆蟲性信息素探究農業害蟲發生的影響因素,進行主要害蟲田間發生動態監測并指導害蟲的防治,充分調動了學生參與探究和體驗成功的積極性,提高了學生分析問題和探究問題的能力,取得了其他方法難以達到的效果。現以性信息素在生產和教學實踐中的應用為例簡介如下。

1 昆蟲性信息素在農業(以果樹類為例)生產上的應用

1.1 試驗材料與用品

中國科學院動物研究所(昆蟲激素室)已開發研制出多種作物主要害蟲的性信息素高效誘芯。其中在果樹生產上較為常用的有:棉鈴蟲(該蟲于上世紀九十年代開始進入果園為害)、桃蛀果蛾、梨小食心蟲、金紋細蛾、桃蛀螟、李小食心蟲、蘋小卷葉蛾、蘋大卷葉蛾等主要害蟲的性信息素誘芯,實踐證明,其應用效果均穩定而可靠。

1.2 誘捕器的制作

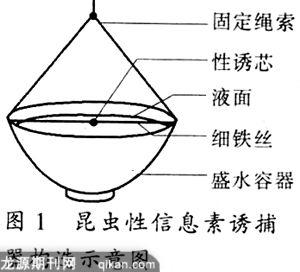

昆蟲性信息素的作用是誘引雄性個體前來交尾。所以必須預先制作若干個誘捕器才可發揮作用。方法是將一個口徑為15~20 cm的廣口容器,如磁碗、鋁盆、罐頭瓶等,盛水至距上沿約1cm深度(水中加入適量洗衣粉增加表面張力,以粘附落水雄蛾)。將性外激素誘芯用細鐵絲系在水盆中央距水面0.5~1.0 cm高的位置固定,勿使其浸入水中。這樣,一個簡易的昆蟲性信息素誘捕器即已制成(圖1)。當該類雄蛾前來尋找“雌蛾”交尾,圍繞性信息素誘芯上下翻飛時,就會落入水中而被淹死。

1.3 誘捕點的設置

誘捕器在田間設置的時間過早,誘芯中的藥物逐漸揮發造成浪費,過晚則難以準確掌握害蟲的發生動態,可能錯過防治時期。以當地一般年份首次發現該種害蟲羽化成蟲的日期,再提前2周左右為宜。設置方法是將誘捕器用細鐵絲或細繩懸掛固定在較多樹的背陰側,距地面約1.5 m高的枝干上,這樣既保證了誘蛾效果,又便于管理人員進行調查記錄和添水換水等田間作業。相鄰2個誘捕器之間的有效距離為40~100 m。距離過近往往導致誘捕器之間相互干擾,過遠則難以全面掌握園內害蟲的發生情況,生產上的間隔距離一般為40~50 m左右。果園內每種害蟲誘捕器的數量,可按梅花式或對角線式隨機布點5個左右(大型果園應酌情增加,小型果園可酌情減少),按要求將制作好的誘捕器安放于固定位置后,分別進行編號并做標記。

1.4 調查記錄與管理

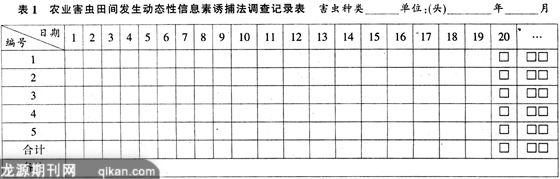

誘捕器掛出后,每日清晨調查記錄一次,按各誘捕器的編號分別記錄所誘捕成蛾的頭數(表1)。然后撈出死蛾,添加或更換誘捕器中的水量到要求位置。如果發現誘捕器中的液體由于落入灰塵、死蛾鱗片等而渾濁不清時,必須及時更換清水,以便于觀察和計數;同時加入少量洗衣粉,使其中的液體既保持清澈,又有一定粘著性。

1.5 生產應用(預測預報)方法

目前常用的害蟲預測預報方法有發生期距法(如害蟲成蛾發生高峰距蟲卵孵化高峰所間隔的天數等)結合農業物侯期法等。方法是根據逐日記錄的捕蛾數量,以日期為橫坐標,捕蛾頭數為縱坐標,繪制害蟲成蛾發生曲線圖,確定出田間的成蛾發生高峰期,而后根據害蟲成蛾發生高峰與害蟲控制關鍵期(如桃蛀果蛾蟲卵集中孵化之后,蛀入果實為害之前)所間隔的天數,來確定全園防治(特別是化學防治)適期。例如,桃蛀果蛾等食心蟲類害蟲的防治關鍵時期為成蛾發生高峰后3~7天。此時可結合田間查卵情況,當卵果率達到0.5~1.5%的防治指標時突擊完成化學防治任務。用此法防治害蟲噴藥次數最少、用藥量最小、防治效果最好且經濟效益最高。在目前化學防治還不能徹底擯棄的情況下,選用對天敵生物和人畜安全的選擇性殺蟲劑(如滅幼脲類殺蟲劑等)防治,可最大限度地減少化學農藥對農田生態系統穩定性的影響和對環境的污染,收到事半功倍的效果。

1.6 誘芯的保存

為便于使用,在性誘芯的生產過程中,廠家已將昆蟲性信息素浸入每個小橡皮芯中,它會緩慢地將昆蟲性信息素逐步釋放彌散于周圍空氣中以誘引害蟲雄蛾。貯存時誘芯應放入玻璃瓶中并密封好,置于陰涼的環境中避光保存(切不可將誘芯放入塑料袋中置于室內存放),有條件的可放在冰箱中,用時取出,以防其中有效成分受熱時加速揮發散失而降低藥效。一般每個性外激素誘芯含性信息素200~500 μg,田間有效期可達1~4個月,具體應用時通常每隔1個月更換誘芯一次,以保證誘捕器中誘芯的靈敏度和高效性。

1.7 注意事項

① 誘捕器在田間的布設距離小于25 m時,相互之間會嚴重干擾而影響害蟲監測的靈敏度與準確性,我國生產的昆蟲性信息素誘芯的實際有效誘捕距離雖然可達200 m,但仍以按照操作規程的要求布點設置為好;② 誘捕器內的水量過多則誘芯易淹沒于水中使性信息素不易在空氣中散發;過少則不易將誘來的害蟲沾附淹死。因而,調查記錄時,應隨時觀察誘捕器內水量的多少并及時補充或更換,以免影響誘捕效果;③ 如遇大風、下雨等異常天氣,昆蟲活動必然反常,調查時除正常記錄外,應在備注欄內標明;④ 雖然性信息素誘芯在低溫(8℃以下)保存的條件下,2年后仍有誘蛾效力,但生產上仍以當年購買當年使用為原則;⑤部分文獻報道,也可以利用昆蟲性信息素誘芯進行害蟲迷向干擾交尾,以及直接用昆蟲性信息素誘芯誘殺害蟲的方法控制農田害蟲。據筆者和學生在梨小食心蟲、金紋細蛾等果樹害蟲上多年試驗的結果,證明此方法效果欠佳,常造成較大經濟損失,因而不宜提倡。

2 昆蟲性信息素在生物學教學中的應用

2.1 指導學生設計探究性實驗和預測實驗結果

以上所述只是性信息素誘芯在生產上正常應用時的做法。學生在具體應用時,往往遠不滿足于此,好奇心常使他們產生出各種各樣的疑問。例如,有些害蟲在土壤中越冬,春季的土壤濕度常常直接影響害蟲的出土活動與發育繁殖,那么農田灌溉時期和灌溉方式會不會對該蟲當年的發生與為害造成影響?不同的耕作方式對害蟲的發生時期、發生數量及為害程度有無影響?有些害蟲在樹體的枝干皮縫內越冬,春季果農經常將枝干的粗、老、病、翹皮刮除,這對此類害蟲當年的發生與為害有無影響?作物品種布局與害蟲的發生和為害有無直接關系?不同的氣候條件與農業害蟲的發生與為害關系如何?不同的容器、水量及洗衣粉的用量對害蟲的誘捕效果有無影響?誘捕器在田間誘捕害蟲的有效范圍是否恒定不變?不同的貯存條件對性信息素誘芯的有效性及田間誘捕效果有何影響?一種性信息素誘芯誘捕器誘捕來的都只有目的害蟲一種(即專一性)嗎?等等。每當此時,筆者就充分抓住這一能夠調動學生探究問題和分析問題積極性的有利時機進行生物學思想和方法教育。因此,只要學生提出的問題有一定道理,而且可行,就予以充分肯定,并對這些問題進行歸類分組,引導各小組成員根據自己所掌握的生物學知識、依據生物學實驗原理和實驗原則,自行制定出切實可行的實驗探究方案,并正確預測實驗結果,最后教師與各小組成員討論訂正。這有利于培養他(她)們獨立設計實驗和預測實驗結果的能力。

2.2 指導學生正確實施實驗步驟

此環節的主要目的并非讓學生堅持每天進行調查記錄,事實上可由生產單位派專人負責該項工作。學生在這一環節的主要任務是如何根據自己的實驗設計和各生產單位的具體情況,選擇最適合本項實驗的生產小區形成最佳組合,并將自己的設想和要求與有關人員充分溝通,使自己的意圖能夠完整地被對方接受并付諸實施(這當然需要教師事先在暗中做好鋪墊才可順利進行)。而后利用業余時間來觀察和欣賞一下自己的“杰作”,增加實踐性的體驗,產生較為具體的感性認識,驗證一下生物學普遍原理與具體實踐的差異,這對學生科學思維能力的培養是十分有益的。因為在實踐中,學生常常會有新的發現并產生新的想法,進而形成新的實驗探究的動力,從而形成良性循環。

2.3 指導學生總結實驗結果并分析結果得出結論

實驗進行到一定階段時,需要按照實驗步驟將調查表內的數據繪制成坐標曲線圖,進行對比分析。如有必要,還需及時將結果向生產單位決策者匯報,為害蟲防治提供科學依據。實驗結束后,需將整個實驗過程中所積累的文字記錄、數據、圖表等資料結合實驗目的,按照實驗要求進行綜合分析,得出較為科學的結論。所有這些工作均可讓學生自主進行,教師只在最后參與討論即可。只有這樣,才可充分發揮學生思考的積極性、主動性和創造性,培養其獨立思考和分析問題、解決問題的能力。

2.4 指導學生撰寫實驗報告

實驗結束后,教師需指導學生參照有關文獻,依照科技實驗報告的撰寫方式,按照“實驗目的、實驗材料與方法、實驗結果與分析”的順序,根據各組的具體情況,撰寫一份實驗報告,而后各組在班內交流各自實驗的概況、經驗和收獲。其中比較成功而典型的,可向專業科技期刊或教育教學期刊推薦介紹,這樣不但提高了學生的觀察問題、分析問題和解決問題的能力,而且也鍛煉了學生的語言表達能力。組織此類的實踐活動在開始時常常會出現這樣或那樣的問題,但隨著實踐活動次數的增多和內容的步步深入,效果會越來越明顯。這無論對學生目前的學習還是以后走向社會,都是難得的鍛煉機會。

總之,實踐往往更易激發出學生的創新思維和創造能力,也更易使他(她)們體驗成功和發現自我價值。充分利用好實踐活動這一教學資源會使學生受益終生(一般中學選用棉鈴蟲性誘芯制做誘捕器可使實驗簡便易行,因為該蟲為害多種作物和雜草,分布十分廣泛)。

參考文獻

[1] 喬進軍,石聚峰,張守慧.昆蟲性外激素誘芯在果樹生產上的應用[J].河北果樹,2002(2):36~37.

[2] 馮明祥.落葉果樹害蟲的綜合治理[J].中國果樹,1997(1):48.