刑事司法的國民基礎之實證研究

胡 銘

摘 要:刑事司法體系需要國民的信任乃至信仰,從而形成真正的司法權威,才能贏得正當性基礎,刑事司法改革也才能順利開展。調查顯示,我國城市普通民眾對于公安司法機關及其工作人員的信任度有所下滑,認為司法不公和司法腐敗并非個別現象,同時,民眾的刑事訴訟人權保障意識大為增強,具備了參與刑事司法和監督刑事司法的意愿與能力。

關鍵詞:刑事司法;國民基礎;民眾;正當程序

中圖分類號:DF61

文獻標識碼:Aオ

一、問卷調查的緣起

一個國家的刑事司法制度能否得到有效地實施和普遍地遵守,很大程度上取決于民眾對該制度及其執行機構的信任度。只有建立在民眾信任基礎上的自覺服從,才是刑事司法制度生命力的源泉,而不應一味依靠強制力的維護。畢竟,“正如心理學研究現在已經證明的那樣,在確保遵從規則方面,其他因素如信任、公正、信實性和歸屬感等遠較強制力為重要。[1]”認真對待刑事司法的國民基礎,以民眾的信任乃至信仰來重塑司法的權威性,是當前我們在推進刑事司法改革時必須深入考量的問題。

刑事司法系統作為解決社會糾紛和維護社會秩序的核心部門,被我們寄予厚望。但是,刑事司法體系究竟能否承載起國家和人民賦予的使命呢?福柯曾犀利地批評他所處時代的司法制度,他指出:“人們所批判的不是或不僅是司法特權、司法的專橫、年深日久的傲慢及其不受控制的權利(力),而是或更主要的是,司法集軟弱和暴虐于一身,既耀武揚威又漏洞百出。”[2]此番話語可以說既是福柯對司法體制官僚化的嘲諷,又反映了當時民眾的百般無奈![注:同樣,司法體制趨向官僚化已經成為許多國家的通病。如在日本,通過司法考試的少數精英直接被任命為法官。所以,作為法官,他們被認為是和市民的生活感覺相分離的精英階層,對社會弱者的苦處的理解十分淡薄,容易陷入官僚思想中。也正是鑒于此,日本在近期的改革中確立了吸收民眾參與審判的“裁判員制度”。(松尾浩也.日本刑事訴訟法修改的動向.金光旭,譯.[G]//陳光中.21世紀域外刑事訴訟立法最新發展.北京:中國政法大學出版社,2004:257.)]那么,我國現行的刑事司法體系能否克服這種種弊病、能否贏得民眾的信任、能否樹立真正的司法權威呢?對此,恐怕我們也無法過于樂觀。只要看一看網絡上一些也許是虛構的刑事司法故事,抑或是聽一聽民間流行的略顯粗俗的關于刑事司法的順口溜,便能直觀地感受到民眾對刑事司法的那種無奈、不滿甚至是憤怒!然而,這些畢竟還只是片面而缺乏事實依據的材料,就如同某些口號式宣講一樣,難以讓人真正信服。民眾是否真地信任我們的刑事司法體系,或者是否真的對刑事司法很失望?民眾究竟是如何看待當前的司法公正與司法腐敗問題?民眾是否愿意參與刑事司法,或者是否有能力參與刑事司法?民眾對刑事訴訟人權保障的認識到了什么樣的程度?……于是,帶著諸多疑惑,筆者針對這些現實問題進行了一番實證調查,以求更為準確地認識刑事司法的國民基礎問題。

二、基于實證材料的分析

2007年夏,筆者選擇了我國一個中部省會城市和一個南部省會城市進行問卷調查,針對的調查對象是20-50歲之間的普通民眾,共發放了約300份問卷。其中,收回有效答卷217份。考慮到城市人口在當前現實情況下的優勢影響力,也考慮進行調查的便利性要求,筆者在上述局部地區進行了調查。限于財力、人力因素,此次調查的覆蓋面是有限的,而且沒有到廣大農村進行調查[注:

問卷調查的開展顯然需要大量的人力、財力,絕非筆者所習慣的在書齋中苦思冥想所能比擬。本研究雖然還存在諸多不完善之處,但是過程卻是歷盡艱辛,從問卷設計、發放、采集再到數據統計,皆由筆者親歷親為。如果條件允許,筆者希望能夠專門針對農村地區進行一次類似的調查研究。],這不能不說是一大遺憾。雖然存有這樣那樣的不足,但是筆者相信,該調研對于我們認識城市主流人口對刑事司法的認識和態度是有所裨益的。借助于SPSS統計軟件,筆者針對下述5個方面的問題進行了統計分析。

(一)司法信任度

民眾對刑事司法的信任度,是衡量一個國家刑事司法制度是否有著扎實的國民基礎的主要指標。這一問題也直接反映了民眾與刑事司法體系以及公安司法人員的關系。針對該問題,筆者設計了以下3道問題,并在表1中給出了相應的統計結果:

題1. 你認為老百姓現在信任公安司法機關嗎?

A.非常信任 B.比較信任 C.不大信任 D.非常不信任

題2. 你認為公安司法機關中,哪個部門形象較好,比較有威信?

A.公安機關 B.檢察機關 C.法院 D.都不大好 E.都挺好

題3. 你認為在實踐中,當事人要想在審判中獲勝,最關鍵的因素是什么?

A.找關系 B.給法官請客送禮 C.請高水平律師 D.客觀事實 E.對法律的掌握 F.其他

從表1中,我們就民眾司法的信任度問題,可以得出一些初步的結論:1.公安司法機關的信任危機并非空穴來分。62.7%的被調查人選擇了對公安司法機關“不大信任”,也就是說,接近2/3的人認為老百姓不大信任公安司法機關,而選擇“非常信任”的只有2人。更需要引起我們警覺的是,有11.5%的人選擇了“非常不信任”。可見,公安司法機關與普通民眾之間的隔閡已經普遍存在,公安司法機關與普通民眾的傳統上的良好關系已經嚴重地被動搖。

2.公安司法機關的整體形象有所下降、威信不高,而檢察機關與公安機關和法院相較而言,形象相對好一些。53.9%的被調查人認為公安司法機關的形象“都不大好”,這一數據已經超過了半數,相應地,認為公安司法機關的形象“都比較好”的只有3人。就公安機關、檢察機關、法院三大機關相比較而言,25.3%的被調查民眾認為檢察機關的形象和威信較好,其次是法院,獲得了12%的支持率,而公安機關只獲得了7.8%的肯定評價。從這個比較結果中以看出,民眾對于刑事司法中三大權力機關的評價是有所差異的。究其原因,筆者認為,檢察機關在刑事訴訟中權力相對較小,檢察權在行使的過程中直接侵害到普通民眾權益的情況也較少,而且檢察機關行使反腐敗和法律監督的職能也在客觀上為其形象加了分。相較而言,公安機關和法院的權力較大,公安特權思想和特權行為、法院的司法腐敗現象在近年來比較突出,常常會直接侵害到公民的權益,使得公安機關和法院的威信有所下降。筆者采用SPSS相關分析發現,題1中選C(不大信任)與題2選A(公安機關)具有負相關性(-.274﹡)[注: “-.274﹡”是SPSS軟件做相關性分析時自動生成的,“﹡”表示有相關性,correlation is significant at the 0.01 level.],與題2選C(法院)也具有負相關性(-.188﹡),與題2選B(檢察機關)沒有相關性,與題2選D具有正相關性(.276﹡)。

3.“關系”因素成為民眾認為在審判中獲勝的最重要因素,而“對法律的掌握”未獲得足夠的重視。37.8%的被調查人認為“找關系”是能否在審判中獲勝的關鍵,這凸顯了我國關系社會的特點。18.4%的被調查人認為“客觀事實”很重要,這反映出民眾心中的實質真實觀念仍很強。16.6%的被調查人選擇了“請高水平的律師”,說明民眾對律師的作用有所期待。14.7%的被調查人選擇了“給法官送禮”,這一比例盡管并不算高,卻在一定程度上說明了民眾認為買通法官并非就能贏得審判,而法官以外的關系因素可能發揮更特別的作用。值得注意的是,只有6%的人選了“對法律的掌握”,可見,法律的權威和神圣尚未在我國民眾心目中真正塑成,而法律以外的因素反而成了民眾心目中贏得審判的關鍵,這不能不說是我們法律人的悲哀!

(二)司法公正觀

民眾對司法公正程度的認識,是影響民眾對刑事司法體系信任度的一個重要因素。人民如果對司法公正失去了信心,那么也就很難真正地信任刑事司法體系,也就不會存在真正意義上的司法權威。對此,筆者提出了以下兩個非常直接的問題,其目的是直接去探知普通民眾對于司法公正的最直觀認識。

題4. 你認為當前司法公正嗎?

A.公正 B.比較公正 C.不公正 D.非常不公正

題5. 你認為當前影響司法公正的最主要因素是什么?

A.司法腐敗 B.公安司法工作人員素質不高 C.制度和法律不完善 D.社會總體風氣不好 E.其他因素

從表2的統計結果來看,民眾對于司法公正的認識可以簡單地作二分法的判斷,即有近半數的被調查人認為當前的司法是“比較公正”或“公正”的,有略超過一半的被調查人認為司法“不公正”或“非常不公正”,其中,對司法公正持完全肯定態度的(1.4%)和完全否定態度的(5.1%)都是少數。也就是說,雖然民眾對于司法的信任度并不高,而且公安司法機關的形象和威信滑坡,但是,對于司法公正,仍然有近半數的被調查人有信心。對于影響司法公正的最主要因素問題,所得到的統計結果顯示,人們的觀點是比較多元的,“制度和法律不完善”這一選項獲得了相對較多的選擇(31.3%),顯示了人們對于完善我國現行刑事司法制度和刑事法律有所期待。“司法腐敗”也是其中比較多地被關注的因素(27.6%),“公安司法工作人員素質不高”和“社會總體風氣不好”也分別有16.6%和22.1%的人選擇。可見,民眾心目中的司法不公的原因是呈現多元化的。

(三)司法腐敗觀

司法腐敗是當下的流行話語,成為腐敗現象中倍受民眾關注的問題之一。雖然,我們很難給司法腐敗下一個精準的定義,但是,民眾心中對于什么是司法腐敗顯然有一桿秤。通過網絡和日常交流,我們常常可以感受到民眾對司法腐敗的痛恨和司法腐敗問題嚴重性的關注。有所不同的是,主流媒體仍然是以肯定公安司法工作為主,抱著比較樂觀的態度予以宣傳、報道的。而普通民眾心中的司法腐敗觀究竟如何呢?對此,筆者同樣設計了兩個很直接的問題:

題6. 你認為當前司法腐敗嚴重嗎?

A.司法比較廉潔 B.少數人腐敗 C.司法腐敗比較嚴重 D.司法腐敗非常嚴重

題7. 你認為當前存在司法腐敗的主要原因是什么?

A.沒有高薪養廉 B.司法不獨立 C.司法工作人員素質不高 D.社會總體風氣不好 E.對司法腐敗懲處不夠嚴厲 F.法律和制度不完善 G.其他

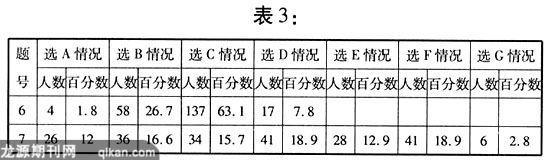

從表3的統計數據中,我們可以看到民眾對于司法腐敗的大體態度。統計結果顯示,情況并不容我們樂觀,我們常常所說的“司法腐敗只是少數人的腐敗”并沒有得到多數被調查人的支持,只有26.7%的人選擇了該選項,認為“司法比較廉潔”的只有4人,而認為“司法腐敗比較嚴重”的人顯然占了多數,即達到了63.1%。當然,這一統計并不能證明司法實踐中司法腐敗確實比較嚴重,因為筆者所調查的只是民眾心中的司法腐敗觀,而非真實的司法腐敗情況,筆者也承認多數公安司法工作人員是在兢兢業業地工作,這里的數據更多地反映出的是一種“短板效應”[注:一個木桶的盛水量不是由最長的木板決定的,而是由最短的木板決定的,這就是“短板效應”。少數的腐敗分子實際上影響到了整個公安司法系統的形象,并造成了極為嚴重的社會影響。]。但是,這種司法腐敗觀所反映出的是民眾的一種普遍心理,即公安司法機關很腐敗,而這種認識或是說成見將嚴重影響到公安司法機關的形象和權威性。對此,我們不得不警惕!關于司法腐敗的主要原因,被調查人的觀點差異很大。其中,認為是“社會風氣總體不好”和“法律和制度不完善”這兩個選項的最多,都是18.9%。這說明不少人認為司法腐敗不僅僅是個人問題,更是社會問題和制度問題。另外,還有6個人選擇了“其他因素”,在訪談中,4個人表示監督不力是司法腐敗的主要原因,還有2個人認為司法腐敗是眾多原因造成的,很難從中選擇最主要的因素。

(四)民眾參與刑事司法觀

民眾參與司法是司法主權在民的體現,也是民眾真正融入司法裁判的過程、體現司法民主的主要方式。民眾參與刑事司法涉及兩個直接相關的問題:其一,民眾是否有能力參與刑事司法;其二,民眾是否愿意參與刑事司法。圍繞上述問題,筆者提出了以下4個具體問題:

題8. 如果由你來審判刑事被告人,你認為下列哪個因素最重要?

A.定罪量刑符合刑法的規定 B.刑事訴訟的過程嚴格遵守法定程序 C.A和B兩選項相結合 D.從重從快嚴懲罪犯 E.審判的結果符合領導的要求

題9. 你認為刑事案件的辦理過程中,懲罰犯罪與保障人權哪個更重要?

A.懲罰犯罪B.人權保障

C.都重要,兩者發生沖突時,首先考慮懲罰犯罪

D.都重要,兩者發生沖突時,首先考慮人權保障

題10. 你贊成當案件證據不充分時,對被告人作無罪處理嗎?

A.贊成 B.不贊成 C.可以把案件先放一放,查清了再判 D.可以實行疑罪從輕

題11. 假設你是普通公民,現在法院通知你去擔任陪審員,你愿意參加嗎?

A.很高興參與 B.沒辦法,只好參加 C.不愿意,找理由推托 D.堅決不參加

附帶問題:如果你不愿意參加,簡單寫一個主要原因。

上述第8-10題,實際上調查的是民眾參與刑事司法的能力問題。這三個問題,分別考察了民眾對實體公正與程序公正的關系、打擊犯罪與人權保障的關系、疑罪從無原則這三個刑事司法基本理念的認識。我們一般認為,我國民眾具有“重實體、輕程序”、“重打擊犯罪、輕人權保障”和“有罪推定”的傾向。但是,此次調查的結果卻顯示,這些傳統的觀念正在淡化,而這些年來一直為刑事訴訟法學者所倡導的程序正義、人權保障、無罪推定正在逐步深入人心。第8題表面上是考察被調查人認為的刑事審判中的最重要因素,實質上是調查了對于實體公正與程序公正關系的認識。結果顯示,絕大多數的被調查人選擇了“實體公正與程序公正兩者并重”,占75.6%;只有4個人選了“從重從快嚴懲犯罪”,而“從重從快嚴懲犯罪”在很長的一段時間內是一種主流或者說影響重大的認識。有7.8%的人選了“審判的結果符合領導的要求”,即認為領導意志是審判的關鍵,在此種意識指導下顯然很難實現獨立審判,這也說明“官本位”、“等級觀念”仍有一定市場。第9題涉及打擊犯罪與人權保障的關系問題,被調查人中有過半數(53.5%)選擇了D選項,即“都重要,兩者發生沖突時,首先考慮人權保障”。這一結果與筆者所預計的,普通民眾對嚴懲犯罪的要求要高于人權保障的要求,是有較大出入的。第10題調查的是民眾對“疑罪從無”原則的認可度,結果發現,有71.9%的被調查人贊同實行“疑罪從無”。上述三個問題的調查結果顯示,普通民眾已經或者正在接受程序正義等刑事司法中的基本理念,而且其程度遠遠超出了筆者的預期,這也說明,隨著我國法治建設進程的加快,至少是城市主流居民已經基本具備參與刑事司法的能力[注:我國城鄉差異很大,城市人口受教育水平和法律意識水平顯然要超過農村人口。在此次被調查的城市民眾中,基本不存在對問卷不理解或者看不懂的現象,而如果在農村,問卷就要更加通俗化,筆者相信,對農村人口的調查結果也會相應的有所差異,特別是對于刑事司法理念的把握上差異會更大。],而并非像有的學者所說的我國民眾法律意識還很差,還沒有參與刑事司法的能力那樣悲觀。

第11題是針對民眾是否愿意作為陪審員參與刑事審判問題所作的調查。49.8%的被調查人表示“很高興參加”,這一數字超過“不愿意參加”和“堅決不參加”的人數總和。這顯示了民眾參與刑事司法的熱情和意愿并不低。對于該問題,筆者還提了一個附帶問題,即“如果不愿意參加,主要理由是什么”。為了給被調查人更多的發揮空間,該題沒有采用選擇的方式。結果顯示,不愿意參加的理由各種各樣[注:

具體的理由包括:“沒意思,只是去當陪襯”、“我的意見也許不重要”、“去了,也只是做樣子”、“沒興趣”、“走形式而已,浪費時間”、“我說了也不算”、“與自己關系不大”、“沒時間”、“太麻煩”等。,但最多的理由是:“參加陪審只是擺設,沒有多少實質意義”。這說明我們的人民陪審員制度近年來雖然進行了改革,但是仍然還存在許多問題,“陪而不審”的現象仍然沒有得到根本性改變,這也就無法真正調動普通民眾的參與刑事司法的積極性。

(五)刑事訴訟中的人權保障觀

刑事訴訟發展的歷史,便是刑事訴訟人權保障不斷得到彰顯的過程。普通民眾對于刑事訴訟中人權保障的認識,反映了民眾對刑事司法本質和刑事司法實踐的認識。其中,刑訊逼供問題是刑事訴訟人權保障中的一個突出問題,在此,筆者專門就刑訊逼供設計了下面兩個問題。

題12. 據你所知,公安司法機關有刑訊逼供的現象嗎?

A、沒有 B、屬于個別現象 C、是普遍現象 D、非常嚴重

題13. 你對刑訊逼供的態度如何?

A、堅決反對 B、無所謂,只要好人不被打就行 C、不贊成,但認為在特殊情況下可以使用 D、贊成,是打擊犯罪的必須手段

刑訊逼供問題是刑事訴訟中嚴重侵犯人權的一項頑癥,這一問題調查結果從一個側面反映了我國刑事訴訟人權保障的現狀。表5的數據顯示,56.2%的被調查人認為刑訊逼供“是普遍現象”,35.5%的被調查人認為“是個別現象”,而認為實踐中“沒有刑訊逼供現象”(0.5%)或者刑訊逼供“非常嚴重”(6.5%)都只是少數。68.7%的被調查人“堅決反對刑訊逼供”,這說明多數人反對刑訊逼供的態度是堅決的。但是,也有26.3%的被調查人雖然反對刑訊逼供,但是認為“在特殊情況下可以使用”,這也說明,部分人仍然認為刑訊逼供具有一定的現實合理性。

三、小 結

上述統計數據在一定程度上反映了我國城市普通民眾對刑事司法的認識和態度。調查的結果有喜有悲,有的在筆者意料之中,有的卻在意料之外。喜的是我國民眾,至少是具有主流影響力的城市民眾已經逐步接受程序正義、人權保障、無罪推定等現代刑事訴訟的基本理念,這為我們的刑事司法改革奠定了很好的基礎;悲的是民眾對于刑事司法體系的信任度明顯滑坡,不少人對于司法公正信心不足,大多數人認為司法腐敗很嚴重、刑訊逼供還普遍存在。需要注意的是,筆者調查的數據只是在一定程度上揭示了民眾對于刑事司法的認識,而非我國刑事司法的現實情況,也許部分民眾是偏激的,或者也許部分民眾對某些問題的認識有所偏差,但是,這些卻反映了民眾的心理,反映了當前公安司法機關及其工作人員威信不高的現狀。這種信任危機,嚴重地阻礙了我國刑事司法系統有效發揮定紛止爭的功能,也嚴重影響了國家法律的有效執行。試想,面對一個你不信任的刑事司法系統,你會積極提供破案線索、出庭作證嗎?你愿意去擔任人民陪審員參與審判嗎?你會接受裁判的結果嗎?你會捍衛刑事司法系統的權威嗎?……失去了民眾的信任與支持,我們的刑事司法體系將很難實現其預期目的,刑事司法改革更將舉步維艱!

作為一個法律人,筆者不乏有從事實務工作的同學、朋友,就我所熟識的公安司法工作人員而言,他們在表面上穩定待遇和享有權力,實際上工作非常辛苦,甚至可以說是忘我工作、鞠躬盡瘁。但是,我們又不得不面對現實中民眾對公安司法機關及其工作人員的不信任和一定程度上的逆反心理。這是一個令人遺憾的現實,公安司法工作人員辛勤勞動,卻并沒有贏得社會的充分肯定!也許本文所揭示的并不一定是民眾對刑事司法的信任危機,但是,我們不得不承認,這種信任危機或多或少地存在,不同的只是一個程度上的差異。限于調查的廣度和深度,對于該問題的嚴重程度,筆者很難作出一個準確的定量分析,但是,我們卻絕對不能無視刑事司法面對的這種窘境。

當然,這種尷尬的現實和困境背后的原因很多,比如司法機關的設置、刑事司法權力分配、司法官的選任、考核與晉升等具體制度都可能是其原因。對此,我們可以提出各種各樣的分析,事實上,對于導致刑事司法的國民基礎動搖的原因,學者和實踐工作者大可以見仁見智,但有一點可以肯定的是,我國《刑事訴訟法》存在這樣那樣的問題,執法過程中也出現了各種問題,這些問題與民眾對刑事司法的信任危機顯然是有關聯性的。

行文至此,似乎又必然會涉及到改革、完善的方案問題,筆者在此無意提出自己的所謂改革設想。但是,改革的基本思路卻是應該有的,即通過完善刑事程序法來推進司法民主與社會正義的實現。縱觀當前世界各國刑事司法改革的進路,這一點可以說已經成為一種共識。“雖然改革不像上世紀60年代的正當程序革命時期那樣劇烈,但是各國和各地區都在致力于推進司法民主化,使公民有更多的機會參加到刑事訴訟中去,確立或完善刑事訴訟參與機制,加大人權保障的力度,特別是加強對犯罪嫌疑人和被告人的人權保障。”[3]各國近期的許多改革實際上也值得我國關注:(1)無罪推定原則的刑事訴訟法典化,如法國于2000年6月15日將無罪推定原則正式寫進刑事訴訟法典的序言部分;(2)加強對被追訴人的人權保障和完善司法審查制度,如法國設立了“自由與羈押法官”,專門負責審前羈押的司法審查;(3)擴大民眾對司法的參與和監督,如日本建立了新型的市民參加刑事審判的制度——裁判員制度,并完善了原有的檢察審查會制度;(4)擴大法律援助的范圍,如日本的改革將請求“國選辯護人”的時間由公訴提起之后提前到了偵查階段等。這些改革也許并不能夠被我們所“克隆”,但至少能為我們提供一個宏觀的思路,那就是通過程序改革實現司法民主和社會正義。

當然,更為重要的是,制定良好的刑事程序法得到普遍地遵守和有效地執行。法典層面的法律與現實中的法律難免有一定距離,這是世界各國都存在的問題,雖然如此,我們還是必須盡力使執法活動被有效地規制于法律的強制性規定之內,使司法的自由裁量權與法律的剛性規定相銜接,在此基礎上,法律規定和司法裁判過程才能真正獲得正當性從而贏得民眾的普遍認同與尊重。

本文通過初步的實證調查,考察了城市普通民眾的司法信任度、司法公正觀、司法腐敗觀、參與刑事司法觀、刑事訴訟人權保障觀五大問題。透過普通民眾對刑事司法的質疑和不信任的種種表象,透過司法不公和司法腐敗問題的現狀,我們不得不反思,我們所看到的是刑事司法的國民基礎正在動搖,而沒有了扎實的國民基礎,我們的刑事司法體系將成為無本之木,無源之水!筆者堅信,民眾的信任乃至信仰應是刑事司法的立身之本,普通民眾對刑事司法現況的不滿應成為激發當前刑事司法改革的動力。

おお

參考文獻:

[1]伯爾曼.法律與宗教[M].梁治平,譯.北京:中國政法大學出版社,2003:17.

[2]米歇爾?福柯.規訓與懲罰[M].劉北成,等,譯.北京:生活?讀書?新知三聯書店,1999:89.

[3] 陳光中.21世紀域外刑事訴訟立法之鳥瞰[G]//陳光中.21世紀域外刑事訴訟立法最新發展.北京:中國政法大學出版社,2004:代序言2.