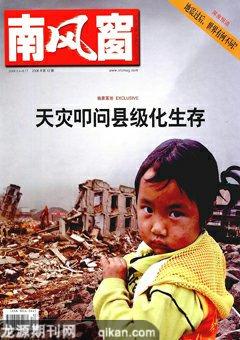

地震揭示的當代中國縣域生存

郭 凱

無論災后怎樣重建一個縣城,都不及從根本上改變縣域環境的政治經濟發展困境來得重要。

汶川大地震后,國人在抑制不住悲情的同時,目光也自然地觸及那些受災縣區的自然、經濟、政治和社會生活的層層面面。而令人嘆息的是,如果不是因為災害,中國當代縣級區域、尤其是那些不發達縣域的真實生存狀態,也許一直都會湮沒在城鄉之間,難以進入公眾視點。

因為經濟上弱勢?

權利是政治之基石。當權利在開始設計時就被劃分了三六九等,人們會問向政治。波川大地震暴露出的中國防震抗震系統中的問題,正幾近無情地為經濟不發達縣域的政治弱勢地位作下注腳。

一方面,此次地震受災地區的建筑物紛紛倒塌,并不都是由于工程質量問題。中國防震抗震系統中對建筑物的抗震設計漏洞,同樣是一個原因。

在中國國家建筑抗震設計規范中,建筑物抗震設防等級以烈度劃分、阿壩、成都和北京的抗震設防烈度分別被規定為6度、7度和8度。根據阿壩的地理位置和明顯多震的歷史,阿壩發生大地震的可能性不會比成都和北京小,顯然只會比它們大。但抗震設計規范對不同抗震烈度的反向設計,能夠對之作解釋的,就是在抗震等級劃分中。不同地方的經濟狀況或城市綜合重要性充當了更大的考慮因素。對于任何一個國家,尤其一個發展中國家,為盡可能減少災難造成的損失,這種基于現實情況的考量是完全可以理解的。但是,如果地震發生的可能性僅僅被當成次要因素,很難說撤到了“以人為本”。

北京8度抗震的設防能力,基本可達到小震不壞、中震可修、大震不倒,但其他許多地區的設防級別相對地震發生的可能性,卻是大大偏低的。公共政策在保護公民的人身財產等基本權利不受威脅的問題上,平等是一個基本的要求。

另一方面,對此次大地震之前長、中,短期種種預測信息和報告的漠視,進一步顯示了在現有的防震抗震體系中,不發達縣級區域的權利處于一種普遍的被忽視境地。

事實上中國科學力量的地震預報水平在國際上本處于領先地位。在為民眾熟知的海城地震預報之外,中國地震科學預報和群防力量更創造了河北青龍縣在唐山大地震無人因地震災害而傷亡的奇跡。在上世紀90年代,唐山大地震時擔任國家地震局華北組組長的汪誠民,還曾應邀到聯合國推廣中國唐山大地震的青龍經驗。

此外。1995年7月12日的云南孟連大地震,云南地震局由于提前3天作出了短臨預報,因此避免了重大損失,受到國家地震局的通令嘉獎。

當然,上述情況并不能證明所有的地震都能被預測,但是對于這次汶川大地震,震前的長期、中期和短期預測都預報了地震的來臨。

根據地震專家翁文波院士引人的可公度性預測方法,2006年龍小霞等在《災害學》發表專業論文,預測了在2008年左有,川滇地區有可能發生≥6.7級的強烈地震。翁文波院士曾利用可公度信息系對1976年唐山地震、1982年華北干旱、1991年長江流域洪水、1992年美國加州地震等自然災害作過準確預測。

2007年,《構造學》發表了有四川省地震局工程地震研究院副院長、總工程師周榮軍參加的對北川地區活動斷層國際研究報告,報告作出的結論是“相互撞擊的板塊運動力在北川地區正在增長,接近于爆發地震能量”。

而根據中長期旱震關系和短期氣象異常指標準確預測了海城和唐山大地震的地震專家耿慶國,在2006年、2007年多次向國家地震局報告了對川、甘、青交界特旱區的短期地震預測,其中數次預測明確提出將發生7級多強震的重點地區為四川阿壩、壤塘。記者看到的一份耿慶國上報的地震預測卡復印件上,國家地震局的孫士宏為該卡片的簽收人。耿慶國現為中國地球物理學會天災預測專業委員會副主任。

同時,中國地球物理學會天災預測專業委員會在2006、2007、2008年3年連續每年都向國家地震局遞交了對四川西部甘孜和阿壩藏族自治州境內可能發生7級以上強震的報告。在2008年4月30日,天災預測專業委員會專件向國家地震局報告了對2008年全國地震形勢的預測意見,意見認為在2008年1月9日西藏改則發生了6.9級地震、3月21日新疆于田發生了7.3級強震后,未來一年內即2008年5月至2009年4月,仍應注意川甘青交界地區可能發生6~7級地震。

更重要的是,在震前的3月和4月,甘肅隴南文縣地震研究所上報了兩個與之前的長期與短期預測有重要銜接意義的臨震預測(見附1)甘肅兩個短臨預報時間上以及其中一個在地點上與中期預報——四川壤塘一帶——直接吻合,那么這兩個短臨預測對于判斷汶川大地震即將來臨具有重大意義。壤塘即在汶川地區,如果根據短臨預測在壤塘及周邊進行震前的各種強化監測,完全有可能再次實現唐山地震時的臨震預報和青龍無地震傷亡之歷史。

可是長中短期互相重疊的太量預測信息,都沒能提高國家地震局對阿壩、壤塘面臨的地震災害的敏感度。這里折射的是在目前中國公共權力的運行過程中,壤塘、阿壩或者與之類似的不發達縣區的政治重要性的過度萎縮。如果一直以來收到的地震預測信息指向是在北京或者上海,地震局是否會迅速轉變態度,“寧可信其有不可信其無”,在北京或上海廣撒兩點,密集進行臨震監測預報呢?人們不得而知。

突圍之路

傳統縣域地區在國家經濟與政治生活中地位的日見衰范既與國家區域政策和宏觀政策的差別待遇有關,也與受政治權力組織方式影響的縣域政府職能失教有關。

在中西部的大片國土面積上仍是城多之間過度帶的縣域地區,經濟改革的多年間,都不曾是政策面對的重點。大小都市中大舉擴張的城建和推動文明的文教設施,讓當代中國城市把縣級區域遠近甩在了后面。而在東部、南部已形成縣域規模產業的地區,也紛紛跳離縣域、進入縣級市的行列。

經過了早先的老國有企業倒閉,在一個又一個縣城,除了擠進公務、事業崗位,幾乎很少有看起來不錯的工作。就這樣,一個縣的財政,供養公務人員、行政費用開支就成了最大頭。這樣的縣城又是十足的熟人關系社會,社會上并沒有獨立的市民或者公共力量與縣域里的行政機構均衡勢力。于是在眾多的縣域都可以看到,政府所能夠提供的公共服務十分有限,乏有保護自然、可持續發展的規劃。而在多數人都不富裕的情況下,娛樂機構卻十分完備,街道上不乏豪華的汽車奔來馳去。近年來頻繁被曝光的“最牛辦公樓”,很多就產于這類縣級地愿。并且,在舉國投資熱、城建熱的鼓動下。許多不發達縣域地區也走上了追隨畸形城市化的道路。新規劃的城區里種種建筑以非常快的速度建設起來,但老城區的垃圾卻常常無人清理。對于這樣的發展,日常狀態下人們已習以為常。

縣域發展中的種種問題,促使中央政府對此一級財政實行限制政策,目前縣級政府沒有自己管轄的公共財政收支制度,這又反過來進一步影響到縣域經濟和社會的發展。事實上。中國縣域政府機構的問題,并不僅存在于縣級一個層面,不能忠于職守、職能失效的現象,城市。發達縣級市和傳統的縣城地區都不同程度地存在。政治權力組織方式的缺陷,在各級行政區域中屬于同質性問題。而由于縣域的經濟和財政規模小,政府機構職能失效的種種問題表現得就更加明顯,尤其是類似于本次地震一樣的巨災的突然發生,令其脆弱與不堪一覽無遺,無處遮羞。

如果說城市中各類企業機構發展的同時也在孕育的公民社會,有望在一定程度上緩解政治權力組織方式的缺陷對社會有序發展造成的阻礙,可能為延遲的改革提供時間與空間,但在中國廣大的縣域地區,盡管東南部若干淘汰的產業正在向內地轉移,即中西部縣域地區的企業數量會有所增加,但從熟人社會轉向公民社會的道路仍然漫長。或者說,這一過程的快慢未定,因為內地到底將承載多少這樣的企業還是未知之數。那么在縣域地區,除了公務機關,社會還能有的基本就是分散的居民,其自我衍生良性社會機制、為經濟政治發展鋪路的機會將微乎其微。

誠實面對可能是痛苦的,但中國縣域地區如何實現自我發展、并且同時在國家內獲得政治權利的對等待遇,是中國未來發展必須面對的關鍵。與之相比,無論災后怎樣重建進了一個縣城城,都不及從根本上政變縣城環境的政治經濟發展困境來得重要。

在中國的農村地區,鄉村政治治理的改革雖然效果有限,但已推進多時。鎮一級的政治改革在中斷多年后,已經重新抬起,中國廣大縣城,可能只有在等到它這一層次的自治機會、可以自己慎待自己之后,才能和這個國家的其它制度層級獲得應得的同樣的權利。至少如果面臨又一場地動山搖之時,公民自治機構可以以自己的利益為先,要求所有的專業機構和人員主動對其公開一切相關信息,包括在科學上的預測。