四步推拿法結合康復訓練治療小兒腦性癱瘓98例臨床觀察

蔡 中 崔寶佶 劉彩紅

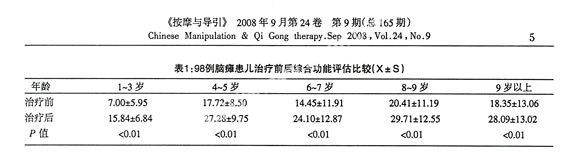

摘要目的:觀察四步推拿法結合康復訓練治療小兒腦性癱瘓(CP)的臨床療效,為小兒腦性癱瘓的治療提供臨床依據。方法:采用四步推拿法結合康復訓練對98例小兒腦性癱瘓患兒治療180天,分別在治療初期和治療末期對腦性癱瘓患兒進行評估。結果:本組共98例,腦癱患兒治療前后的綜合功能比較,治療后功能明顯提高(P<0.01);綜合評估顯效為17例(17.35%),有效為81例(82.65%)總有效率100%。結論:四步推拿法結合康復訓練治療小兒腦性癱瘓療效顯著,值得進一步臨床研究。

關鍵詞小兒腦性癱瘓康復訓練推拿治療四步推拿法

小兒腦性癱瘓(cerebral palsy)簡稱小兒腦癱(CP),是指出生前到生后1個月內由各種原因所致的非進行性腦損傷,主要表現為中樞性運動障礙及姿勢異常,多伴有智力低下、癲癇等。我國于1997年至1999年曾對六省、自治區進行過大規模的流行病學調查,1~7歲患病率為1.2‰~27‰。筆者以四步推拿法結合康復訓練治療小兒腦癱98例,取得了滿意療效,現報道如下。

1資料和方法

1.1一般資料病例為我院小兒腦癱康復中心2006年6月~2007年12月門診及住院患兒。其中男54例,女44例;痙攣型74例(75.5%),手足徐動型16例(16.3%),低肌張力型6例(6.1%),共濟失調型2例(2.1%);其中1~3歲19例,4~5歲25例,6~7歲20例,8~9歲17例,9歲以上17例,年齡最小為1歲,最大為14歲,平均年齡為6.12+2.84歲。

1.2診斷標準所有患兒均符合1988年全國小兒腦癱會議制定的小兒腦癱診斷標準及分型標準。

1.3治療方法

1.3.1四步推拿法:第一步:益腦通竅法。①患兒仰臥位,醫者用雙手扶住其頭部兩側,兩拇指自印堂穴交替向上推抹至前額,往返數次后,隨即左右分抹至兩側太陽穴并轉動數次,向中間合攏,如此往返數次,再分別沿眼眶周圍反復推動。②醫者以兩手拇、食指輕捏患兒兩眉間,由眉弓內端向外反復操作數次,稱捏眉法。③醫者一手托患兒枕部,另手五指分開,自前發際沿頭部擦向后發際,由慢漸快反復數次,使頭皮微熱為度;然后雙手抓拿頭發數次;點按百會、神庭、上星、印堂、瞳子髎、太陽等穴;最后雙手揉捏雙耳廓,做鳴天鼓3次。第二步:背部通督法。①患兒俯臥位,醫者自上而下掌推脊柱3遍,五指分開伸直,肢端屈曲用力,中指自大椎沿督脈,余指依次排列沿夾脊穴和膀胱經的兩側線,直線向下推擦3。5遍。②然后施點揉法,重點在脾俞、胃俞、肝俞、腎俞穴。每穴點揉5~10秒鐘。第三步:四肢理筋法。①患兒仰臥位,施攘法于肩部,配合肩關節的被動運動;拿揉上臂和前臂各肌群;點按肩髑、肩髎、臂臑、曲池、手三里、內關、外關、合谷等穴;彈撥橈神經和尺神經各3~5次;然后患兒側臥位,按揉環跳穴;施攘法于下肢前后側肌群;點揉承扶、殷門、委中、委陽、承山、伏兔、血海、梁丘、足三里、陽陵泉、三陰交、太溪、涌泉等穴,每穴點揉5~10秒鐘,以有酸、麻、重、脹感為佳。第四步:運動矯正法,上、下肢各關節的做被動運動,同時牽拉攣縮的肌腱和韌帶,對抗和緩解肌肉痙攣,范圍和幅度由小漸大,反復數次,使關節活動逐步達到正常范圍。

以上四步推拿法操作每次30min,1天1次,90天為1個療程。

1.3.2康復訓練:按照兒童的運動發育規律以及患兒的實際運動能力,選擇BObath、Vojta訓練方法以抑制異常姿勢和異常運動,誘發和促進正常運動發育和平衡反應,采用一對一方式進行抬頭一坐一跪一站一走功能訓練,對有能力的患兒可增加器械輔助訓練;根據患兒病情,選擇作業治療、言語治療,電療;以上每個項目每次30min,1天1次,90天為1個療程。

2療效觀察

2.1療效標準98例患兒每天治療1次,每周治療5天,休息2天,滿180天(2個療程)治療結束。治療初期和治療末期分別進行康復評估,評估標準采用全國殘疾人康復工作辦公室編制的《肢體殘疾兒童康復訓練評估標準》,評估項目包括運動功能、生活自理能力和社會適應能力三個方面,共18個項目。根據腦癱患兒完成康復訓練評估項目動作、活動的程度和范圍,分為4個等級評估計分,每項滿分3分,總分54分,綜合評估總分值提高11分以上為顯效,1~10分為有效,0分為無效。

2.2統計學分析對腦癱患兒治療前后綜合功能評分進行t檢驗,綜合功能計分以X+8表示。

2.3結果本組共98例,各年齡段腦癱患兒治療后較治療前綜合功能明顯提高(P<0.01,表1);其中運動功能明顯改善46例,改善52例,無改善0例;生活自理能力明顯提高44例,提高50例,無提高4例;社會適應能力明顯增強43例,增強50例,無增強5例。綜合評估顯效為17例(17.35%),有效為81例(82.65%),總有效率100%。

3討論

小兒腦癱是一個復雜的疾病。一般認為是以大腦非進行性病變為基礎,主要表現為中樞性運動障礙和姿勢異常等。本病屬于中醫學的“五遲”、“五軟”、“五硬”、“癡呆”范疇。其病因由于先天稟賦不足,精虧氣虛,髓海失養;或后天肝腎虧損,陽氣不足,氣郁血澀,筋強肌攣,形成遲軟。

益腦通竅法為齊魯推拿流派的特色手法,具有醒腦通竅,鎮靜鎮驚,安神寧志,緩痙止痛之作用。可明顯改善椎一基底動脈的血流速度。背部通督法,可通脈活絡,益腎健脾,扶正祛邪,大補真陽。《素問·生氣通天論》云:“陽氣者,精則養神,柔則養筋。”運用通督法,真陽得養。則瘀閉可開,氣血可疏,筋脈得養。四肢理筋法,可活血化瘀,疏經通絡;有學者研究認為:①理筋等手法可改善外周局部微循環,促進患肢肌肉和神經末梢的功能活動,使外周靶器官功能改善,傳人刺激沖動增多,激發中樞受損神經元功能發生變化。②可提高局部溫度,促進局部代謝,激活某些內在神經生長因子,經神經纖維末梢攝取,通過逆行性軸漿運輸到中樞(220mm/d),促進中樞損傷部位功能恢復。③循經點穴對外周神經干和脊神經干等是一種有效刺激,可提高中樞的興奮水平,共同促進了腦細胞恢復和腦功能代償。有學者認為可改善患兒脊髓前角細胞和骨骼肌的功能活動。被動運動可改善局部血液循環,有效防止肌萎縮,可增加肌肉的延展性,促進被牽拉肌肉放松,使肌肉的黏滯性降低,達到滑利關節作用,以改善關節活動度。

Bobath、Vojta療法是目前治療小兒腦癱的常用康復訓練方法,經過長期反復訓練,可抑制異常姿勢,引發正常的姿勢反射和產生積極的主動運動,激活感覺—運動系統的反饋機制模式,改善患兒的各項功能。

綜上所述,四步推拿法結合康復訓練治療小兒腦癱,能調節患兒神經功能,改善血液循環,促進營養代謝,緩解肌肉痙攣,防止肌肉萎縮,矯正異常姿勢,改善關節活動范圍,從而促進患兒的功能恢復,值得進一步臨床研究。