推拿手法在治療頸椎病中的作用

劉春葉

關鍵詞頸椎病推拿治療

頸椎病是因頸椎椎間盤、椎體、椎間關節(jié)退行性變而導致神經根、椎動脈、交感神經、脊髓引起相應的癥狀和體征。頸椎病的發(fā)病率約為10%~15%,多為一些中老年人,長期伏案工作工作人員和一些司機朋友。頸椎病通常可分為神經根型、脊髓型、椎動脈型和交感神經型等四型,其中神經根型頸椎病比較多見,發(fā)病率也較高。關于頸椎病的治療方法很多,常用的有牽引、理療、針灸、醫(yī)療體操、按摩、局部封閉等。但本文所要研究的是推拿手法對治療頸椎病的作用。

推拿,又稱“按摩”、“按蹺”、“躋摩”,是指在中醫(yī)基本理論(尤其是經絡腧穴學說艏導下,通過在人體體表一定的部位施以各種手法,或配合某些特定的肢體活動來防治疾病的一種方法。

運用推拿手法治療頸椎病時,患者應正坐,術者按揉風池,天鼎,缺盆,肩井,肩中俞,肩外俞,肩髂,曲池,手三里,合谷,小海,內關,外關,神門等穴:然后術者站于患者背后,以拿法放松頸肩部,上背部及上肢肌肉約5~10min,再揉頸項部,并配合推橋弓,推肩部等法實施治療。

1臨床資料

1.1納入標準根據(jù)1994年國家中醫(yī)藥管理局發(fā)布的中醫(yī)藥行業(yè)標準《中醫(yī)病證診斷療效標準》,頸椎病的診斷標準:(1)有慢性勞損或外傷史,或有頸椎先天性畸形、頸椎退行性病變。(2)多發(fā)于40歲以上的中年人,長期低頭工作者或習慣于長時間看電腦、電視者,往往呈慢性發(fā)病。(3)頸、肩背疼痛,頭痛頭暈,頸部板硬,上肢麻木。(4)頸部活動受限,病變頸椎棘突、患側肩胛骨內上角常有壓痛,可摸到條索狀硬結,可有上肢肌力減弱和肌肉萎縮,臂叢牽拉試驗陽性,壓頭試驗陽性。(5)X線正位攝片顯示:關節(jié)增生;張口位可有齒狀突偏歪;側位攝片顯示:頸椎曲度變直,椎間隙變窄,有骨質增生或韌帶鈣化;斜位攝片可見椎間孔變小。CT及MRI檢查對定性定位診斷有意義。根據(jù)病史、臨床表現(xiàn)及客觀檢查結果,且具有典型放射痛的區(qū)域與神經根支配區(qū)域分布一致的患者符合上述標準可診斷為頸椎病納入本研究:另外,還要根據(jù)相關實驗結果排除風濕病,頸部軟組織損傷和頸肌筋膜炎等病例。

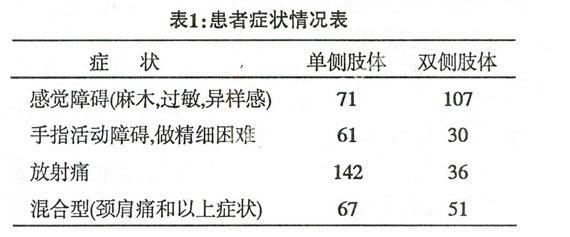

1.2病例資料根據(jù)上述條件選取了178例頸椎病患者,其中男107例,女71例;年齡24·75歲,平均43.5歲;發(fā)病年齡34~65歲;其中34~45歲26例,占14.6%;46~55歲130例,占73%;56~65歲22例,占12.3%。其中以46~55歲的患者多見,其中頸肩痛178例,臂痛126例,上肢及手麻木147例,頸部彈響26例,頸部活動受限86例;體征:頸部壓痛156例,上肢感覺減退90例,肌力減退、肌腱反射減弱153例,臂叢牽拉試驗陽性166例,椎間孔擠壓試驗陽性107例;x線表現(xiàn):頸椎生理曲度變直89例,椎間隙變窄46例,骨質增生114例,椎間孔變小78例,項韌帶鈣化18例;將上述病例隨機分為治療組和對照組,其中治療組83例,對照組55例。

1.3方法對照組使用治療方法:牽引(頸椎牽引)方法:采用枕頜帶電腦間歇牽引法患者取坐位頸前傾20°~30°,每次20min,每日1次。牽引重量從6kg開始,每1~2次加1kg,按患者適應情況逐漸增加到12~15kg,輔以頸部超短波治療,必要時給止痛藥。治療組方法:除采用對照組的治療方法外,另加用推拿手法治療:(1)首先采用平和的推法。作用部位以頸、肩、背部為主,使肌肉放松。(2)用強刺激的按、拿手法,對風池、風府、大椎、曲池、合谷進行重按輕揉數(shù)下,再拿肩井、天柱骨二穴。(3)對上肢麻木和皮膚感覺減退的病人,要配合牽引機進行牽引。從而拉寬椎間隙,減輕相應的癥狀。(4)用拍法拍頸背部,用理法和梳法對上肢進行操作,以促進局部血液循環(huán),改善麻木和感覺遲純。最后囑病人進行自身康復鍛煉,頭部要注意來回擺動,不斷加大擺動幅度和旋轉次數(shù),每日1次,10次為1個療程,連續(xù)治療2個療程后觀察療效。

推拿手法(1)“蝴蝶雙飛”推按頭項部:雙大拇指橈側偏峰端著力于兩側風池穴處,手腕自然伸展,自上而下,雙手同時做一指禪推法的擺動操作。(2)拿頸項部:自上而下,從風池穴開始向下捏拿,另一手扶頭,固定,使患者頭部充分放松。動作連綿不斷,力量由輕到重,再由重到輕,一直到頸肩交界處反復3~5遍。(3)項肩背部:從頸肩交界處向兩側延伸至手臂肩部做拿、揉法。放松肌肉、經絡2~3遍。在一手做手法同時,另一手配合做頸椎的被動屈伸、側屈、旋轉活動,操作5min。(4)彈撥按揉頸項部:患者端坐,醫(yī)生站立其背后,以一手大拇指指腹著力于頸椎一側,虎口張開,像撥琴弦樣自外向內彈撥揉按病變節(jié)段上下棘突旁開0.5~1寸處約1min,手法要深沉緩和,使力量透達深層,以患者有較強烈的酸脹感為佳。(5)彈撥按揉肩部:在肩胛內上角附近尋找敏感壓痛點或條索或結節(jié)狀反應物,在其上施加彈撥按揉手法約1min。(6)拿肩井穴:拿大椎穴與肩峰連線的中點處的肩井穴1min,以患者有酸脹感為佳。若患者肩部肌肉緊張,酸痛明顯,可延長本法操作時間。(7)搖頸椎:患者端坐,醫(yī)生站立在其側后方,一手托患者下頜部,另一手扶持其頭頂部后側,手協(xié)同將頭搖轉,順、逆時針各5~7次,注意搖頸時應緩慢柔和,轉動幅度由小到大,逐漸增加,切忌暴力,同時頭頸部不宜過度后伸前屈。(8)頸椎旋轉定位扳法:患者取坐位,術者站于其側后方,用一手拇指頂住偏歪棘突旁,令患者前屈頸部至術者拇指下感到有棘突滑動時,保持此前屈角度,向患側緩慢旋轉至有抵抗時,發(fā)力做一個有控制的稍增大幅度的快速扳動,同時抵住棘突的拇指協(xié)調用力,向對側推動,常可聽到“喀噠”聲響,或拇指下有棘突跳動感。

推拿療法注意事項(1)推拿手法一定要輕柔,切忌暴力。(2)頸椎扳法要嚴格掌握適應證,操作時務必穩(wěn)、準、干脆,切忌追求關節(jié)復位時的彈響,以免發(fā)生意外。(3)在推拿治療過程中,患者出現(xiàn)頭痛、頭昏、心慌或上肢麻木、疼痛加劇應暫停治療。(4)旋轉擺動時要在牽引頸椎時進行,以免發(fā)生意外。(5)傳染性疾病,嚴重感染性疾病,膿毒血癥,精神病,疾病的急性期病情危重,有高熱,神志不清,血液病有出血傾向,結核,惡性腫瘤,按摩局部有較嚴重的皮膚病、皮膚損傷或炎癥(如蜂窩組織炎、丹毒、膿腫、骨髓炎等),均不適應按摩治療。(6)孕婦不能按摩肩井穴、合谷穴、三陰交穴、昆侖穴、小腹部、腰骶部和髖部;女性經期不應做腰骶部與雙髓部的按摩。(7)骨折未愈合、韌帶和肌肉斷裂的固定期,均不宜按摩治療。(8)年老體弱、血壓過高,以及心、肺、腎等重要臟器功能嚴重損害者,應慎用或禁用按摩治療。

2療效標準

根據(jù)1994年國家中醫(yī)藥管理局發(fā)布的中醫(yī)藥行業(yè)標準《中醫(yī)病證診斷療效標準》規(guī)定,本病的療

效判定標準:治愈:頸肩臂痛消失,上肢無麻木;顯效:頸肩臂痛及上肢麻木明顯減輕;有效:頸肩臂及上肢麻木減輕、改善,但仍有頸酸無力;無效:癥狀無改善。

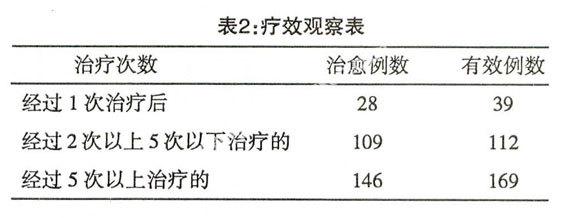

總結以上病例,治愈率約87%,有效率約為95%。

3討論

頸椎病是一種退行性疾病。尤其長期低頭伏案工作,使頸椎長時間處于屈曲位或某些特定體位,不僅使頸椎間盤內的壓力增高,而且也使頸部肌肉長期處于非協(xié)調受力狀態(tài),頸后部肌肉和韌帶易受牽拉勞損,椎體前緣相互磨損、增生,再加上扭轉、側屈過度,更進一步導致?lián)p傷,易于發(fā)生頸椎病。頸椎病隨著年齡的遞增而成倍增加,輕者造成患者病痛,重者可致殘。

預防頸椎病主要是減緩頸椎間盤退變的進程。不良睡眠體位,工作姿勢不當,不適當?shù)捏w育鍛煉都是頸椎骨關節(jié)退變的常見原因。發(fā)育性頸椎管狹窄、頸椎先天性畸形等是頸椎病發(fā)病的潛在因素。

頸椎病的發(fā)生機制很復雜,主要有三方面:一是動力性因素,主要由于慢性勞損、外傷等原因導致椎節(jié)失穩(wěn)后鉤椎關節(jié)松動、移位而波及兩側上下橫突孔,出現(xiàn)軸向或側向移位而刺激或壓迫椎動脈。二是機械性因素,包括鉤椎關節(jié)囊創(chuàng)傷性反應、骨質增生、椎間盤髓核脫出等。三是血管因素,主要表現(xiàn)為血管動力學異常、動脈硬化性改變、血管變異等。神經根型頸椎病主要是由于頸椎及其軟組織退變,椎間盤萎縮性退變,椎間隙變窄,關節(jié)突間關節(jié)囊松弛,椎體易移位或滑脫,小關節(jié)錯位,導致椎間孔變小,壓迫相應的神經根。同時由于肌肉勞損、慢性炎癥、水腫滲出等問題存在,最后形成筋結、條索、腫塊,導致頸痛。推拿治療有舒筋活絡、活血通脈、理筋整復的作用,對緩解癥狀極其有效。

預防頸椎病可以從以下幾方面著手:

(一)改善與調正睡眠狀態(tài)。人每天有1/3時間臥床,睡眠姿勢不當會加劇頸椎間盤內壓力,使頸椎周圍韌帶、肌肉疲勞,誘發(fā)頸椎病。為使頸椎在睡眠中保持正常生理曲線,應注意幾點:

①枕頭的高度應適中。枕頭的形狀以中間低,兩端高的元寶形為佳,這種形狀優(yōu)點是對頸部可起到相對的制動作用。

②睡眠體位應使胸部、腰部保持自然曲度,雙髖、雙膝呈屈曲狀,使全身肌肉放松。

③床鋪應選擇保持脊柱平衡的床鋪,以木板為底的席夢思床為佳。

(二)糾正與改變工作中的不良體位。頸椎退變與頸椎長時間處于屈曲或某種特定體位有密切關系。不良體位會導致椎間盤內壓增高引起一系列癥狀。對長時間伏案工作者建議:

①定期改變頭頸部體位,讀書寫字30分鐘后應活動頸部,抬頭遠視半分鐘,有利于緩解頸肌緊張,也可消除眼睛疲勞。

②調整桌面高度與傾斜度。可制作一與桌面呈10°~30°的斜面工作板,伏案工作時能減少頸椎前屈和頸椎間隙內壓力。

(三)自我牽引療法。當頸部感到酸痛或肩背、上肢有放射痛時,可自我牽引頸部改善癥狀,其方法為:雙手十指交叉合攏置于枕頸部,將頭后仰,雙手逐漸用力向頭頂方向持續(xù)牽引10秒鐘左右,連續(xù)3~5次。