投資經理:迷上長城

一位投資經理,在很偶然的機會結緣長城,從此就與長城產生了深刻的關聯,專注于長城的行走與探求,幾年來他收獲了四本關于長城的專著和幾萬張長城的照片。也許,對唐小明來說,長城已經成了生活方式,像別人玩潛水、迷戲劇一樣,他迷上了長城。

廣東人的偶遇

唐小明,一個典型的廣東人,盡管他的普通話已經很標準了,但話語中的廣東味還是偶爾可以辨出來的。

“選擇長城是很偶然的事件,當時是去山西開會,會議間隙到了壺口瀑布,在瀑布下的巖洞里,我遇到了一個人,就是他的一席話改變了我的生活。”唐小明這樣回憶著十年前的這次偶遇。在此之前,利用開會的機會,他曾經登上過八達嶺的長城,但如今想來,當初上八達嶺感受還是比較膚淺的。從那以后,他曾不下百次往返于深圳和北京之間,但除了出差或公干,他再也沒有去上過長城,直到黃河岸邊的這個巖洞里,他遇到了這個東北大漢。此時巖洞里就他們兩個人,于是唐小明就和這個東北人搭訕了起來。東北人說,他是專門來拍攝長城的,所以對壺口并不感興趣。唐小明自幼很喜歡北方的大氣磅礴,于是就說自己也喜歡長城。東北人反問,那你去過哪些長城,司馬臺、金山嶺還是慕田峪?唐小明一時語塞,喃喃地說沒去過。東北人笑道,那你太業余了,所以談不上喜歡。這句話刺激了唐小明,于是他決定去長城再看看。

一個月后的一個秋天的午后,唐小明來到了慕田峪,這里與八達嶺迥然不同;接下來又輾轉打聽著上到了司馬臺的半山腰,在那個荒涼的長城間,他感到了真正的震撼,西望金山嶺,冥冥之中他意識到,自己好像找到了一個人生的新目標。

兩年后,在潛意識中一直認定長城為新目標的唐小明第一次帶著睡袋帳篷上了司馬臺長城。在農民家里住了一晚之后,凌晨時分他“摸”上了萬里長城的最高峰。是夜,他找了個敵樓宿營。夜里的長城別有一種風景,看天空是那種黑絨布一樣的感覺,既新鮮又奇異。繁星點點,就像人為綴上去一樣。風吹過幾百年的古墻,那種感覺好像很愜意。然而,睡到半夜,他聽到了一種動物的叫聲,當時以為是狼叫,下山后村民告訴他,那是一種獾的叫聲。這次長城的深度體驗讓他從此鉆進了長城的深層,直到2003年,此時已經去過七八次長城的他終于下定決心辭掉干了幾十年的金融工作,專心地投入到他的長城“馬拉松”體驗中。

“我當時想法很簡單,不能用同一種心態度過一生,應該改變一下了。”唐小明這樣形容最終下決心時的想法。盡管家人都不理解,認為他有點莫名其妙,但他還是踏上了這條他想用10年時間“走自己想走”的道路。

“實際上,廣東人都比較實際,像我這樣丟下財富去尋找自己想要的生活的,也許很少很少。”

背起行囊,唐小明在心里喊著,長城,我來了!

唐小明就像在和長城談戀愛,從最初以貌取人,到后來深入了解,他認為自己對長城的看法在發生著深刻的變化。

最初看長城,關注的多是外在的東西,比如長城的建筑風格、形制,比如河北境內是中間馬道,外面女墻,多磚石砌,進入陜甘寧,則多是土夯。司馬臺是殘缺美、金山嶺是險峻奇、河西走廊則是蒼涼與雄渾。

后來看長城,關注的是古代天人合一的建筑文化與傳統文化。長城當初為什么建,是否實現了最初的目標。為什么能在千年之后仍能成為重要的歷史遺跡。這些問題成了第二層面的思考,也吸引了唐小明再次回到過去曾經駐足的地方。

作為一個廣東人,在走出廣東之前,長城對唐小明是既熟悉又陌生的一個概念。走過多次之后,唐小明已經能問出許多頗有深度的問題,比如長城究竟在中華民族的發展史上起過什么作用?我們的民族之爭為什么會以筑墻的方式來展開對壘?歷朝歷代的筑城究竟會對我們民族的思維、民族的性格以及民族的生存產生什么影響?

長河落日,古道西風,每每在路上的唐小明面對長城悲愴蒼涼的身影,就開始走入了長城思想的深處。他在一本關于長城的書中寫道:“我無法簡單地將那條閃爍著民族建筑智慧和文化光芒的長城與那條滲透了中原封建王朝固步自封、閉關鎖國愚蠢思維的長城截然分開。”

七上山丹遇奇人

從2002年開始,唐小明開始了不斷往返于深圳和長城之間。他東到丹東明長城的起點,西到玉門關漢長城的關隘。行走長城六年期間,他的整個身心充滿了新奇與探索的熱望。在鴨綠江畔、在燕山山脈、在隴右高原,在河西走廊,在祁連山麓,在戈壁大漠,在黃河懸壁,在騰格里沙漠,在賀蘭山缺,在鄂爾多斯草原,在晉西北的丘陵,在所有長城延伸之處,他每天都被那里的歷史、人文和現實的景物感動和震撼。每一個地方,他都傾心而往,不少地方都不止去過一次。這幾年的狀態,可以用不在長城,就在去長城的路上,或者在回深圳補給的路上,這樣一句話來形容。

最后,唐小明開始關注長城腳下的人。這一次他覺得自己好像開始認識這個“老朋友”的本質。2004年5月,他在翻越寧夏六盤山到達固原后,因旅途極度勞累以至脫水,被一群陌不相識的固原人救治脫險,這次歷險刻骨銘心。唐小明認為,雖然路途中的艱辛、孤獨、病痛、拮據、無助、路劫都曾經歷過,但都沒能減弱他對長城的迷戀,好像一切都是命中注定的。其實,這不是命中注定,長城沿線那些蕓蕓眾生,就像一段活生生的情感故事,讓他的長城生活充滿著真實而又鮮活。

山丹那個奇人朋友就頗有幾分傳奇色彩。2004年夏天唐小明第一次到山丹,在這里萬里長城被國道在2641公里處攔腰捅開了一個缺口,此地叫做"長城口"。年復一年,長城口竟然成了一個為人熟知的地名,從蘭州開出的長途客車上,售票員也能約定俗成地售出52元的長城口客票。

唐小明在長城口一帶尋找一段傳說中的明代“雙邊城墻”時,曾多次從長城口這位“奇人”的院子經過,卻不知道院子的主人是誰人。同年秋天當他再次來到山丹,在一個當地老鄉的引導下找到雙邊城墻時方才結識了這位叫陳淮的西北攝影人,還有他的理想王國——“旅人之家”。

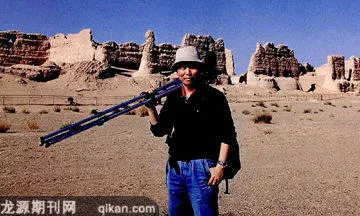

早在此前,唐小明就從長城小站這個網站上了解到陳淮其人,但卻一直未能打聽到其具體位置。在唐小明眼中,立志此生與長城為伴的陳淮是一位性情中人。他辭掉工作,跨上攝影包,背著行囊,騎著一臺破舊的摩托車在河西“千里走單騎”。后來更是變賣了蘭州的房產,獨自在長城口的曠野上圍了院墻建起一個“旅人之家”。

長城盟友相見恨晚,“綠蟻新醅酒,紅泥小火爐。”在漫無邊際的閑聊和討論中,長城把兩位思想者緊緊聯在了一起。帶著寬邊布帽子,開著輛破舊且證照不全的越野車的陳淮喜歡浪游在河西走廊的山山水水間,讓人覺得他就是山丹長城最后的守望者,更是西北人風格的寫真。唐小明覺得自己好像找到了知音,一種豪氣從這位廣東人生心中油然而生。

萬里行程往復來

一路走來,唐小明已經記不得自己的行程有多少公里了,但十萬公里是早已經有了。再度玉門關,七進山丹,八穿河西走廊,九上司馬臺。幾年來,唐小明反復行走在長城內外,從平原、山谷、高原到戈壁大漠。

每一次出發總是火車換汽車,汽車換驢車,驢車換徒步。他曾路過各式各樣的村莊,見過各種不同形象的農民,睡過不同老鄉的火炕,吃過各種口味的農家飯。司馬臺下的老鄉甚至哪年他不去反而會打電話來催問他。玉門關漢河倉城的兩位守護者成了他的牽掛,盡管去一次非常不容易,他還是去了第二次。作為漢長城的遺址,那里的長城是一層土一層紅柳枝一層石壘起來的,然而這樣的長城卻千年不倒,正如玉門關的守護者,這讓唐小明認識了西北自然環境的風格與西北人的頑強。

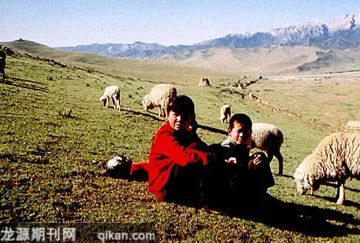

走久了,唐小明發現長城的主角是人,是生活在長城兩邊勤勞簡樸的農民。在唐小明眼中,長城,作為大地藝術的絕唱,它更是人與自然的完美結合。這其中人的因素不可遺忘。每次走進農家的院門,唐小明都有一種回家的感覺。他告訴記者,在長城邊的鄉村,只要隨意推開任何一家院門,你都會得到相同的禮遇。千百年來的兵荒馬亂沒有改變這里的人們淳樸仁慈的愛心。但長城邊人們的生存狀態卻常常令唐小明唏噓不已。那里的貧脊,讓人感到好像定格在前世;仿佛千百年的遺跡背后是一塊容易被人忽略和遺忘的地域。唐小明把這些感受收集起來,寫成了關于“長城邊的中國”的故事。

他在書中寫道:“每當我看見城里幸福的老頭老太被衣著光鮮的兒孫們擁簇著步入殿堂時,我就會想起坐在老城墻根下曬太陽的農家老太太的目光;每當我想起那個為了一頓飯打工的羊倌,我的眼前就會浮現出北京三里屯、上海新天地的酒吧里輕歌曼舞的“小資”人群;每當我坐在陽臺上注視著海平面那明鏡似的海水時,我就會想到西海固那漫漫無際的黃土高坡;每當我回憶起萬里長城上那些布滿滄桑與歷史沉積的殘墻斷垣時,我的思維總與城里的摩天大廈、高樓深院重疊在一起。”

唐小明告訴記者,一個地方他一般去三次,第一次是表象化的感性認識,第二次是對生活反差的發現,第三次,就是專門去強化理解。于是在古老的西北長城邊,人們常常會遇到一個扛著三角架、背著睡袋的南方人……

財富快樂兩相宜

“當初的離開是對的,人生有失必有得,換一種生活方式,收獲挺大。”唐小明這樣總結著自己的選擇。

其實,在選擇走長城之前的近三十年的時間里,唐小明都是干著在與錢直接打交道的工作。然而他對財富的看法卻異常的超脫。他眼中,財富是分有形和無形的。有形的財富沒有止境,但無形的財富才會伴隨終身。在他的天秤上,生活激情永遠是第一位的,這種不斷地追求精神上的財富使得他感受到一種身心的釋放、愉悅與滿足。苦澀的旅行背后,是快樂而豐實的收獲,這種財富,是固守在一方狹小天地的人所不能企及的。

萬里行讓唐小明獲得了快樂,更成為他的一種新的生活方式。而長城就像是一部推進器,驅動著他不斷地尋找和感悟陌生的歷史和新奇的現實生活;同時長城又像一部牽引車,牽動了他無盡的理想、思維與激情。

唐小明動情地告訴記者,如果不是因為行走長城,他也許這輩子也不會走到古代邊塞詩里才提到的玉門關、陽關、蕭關、雁門關這樣一些能讓人銘心刻骨、釋懷感慨的地方;如果不是迷戀長城,他不會在戈壁、大漠、河西走廊、黃土高原、黃河古道、燕山山脈這些人煙罕至的地方流連忘返、怡然自樂。面對那些古道熱腸的西北民眾,他有時甚至覺得自己那一點點帶有沿海城市莫名優越感的言行都顯得有些委瑣。唐朝小明在自己的書中寫道:“父母給了我一副血肉軀殼,生活則給予了我一種陽光的心態,我不會吝嗇自己的思維和行為。我把此作為檢驗人生幸福指數的一個尺度,不亦樂乎。”

當記者問他還要走多久時,唐小明回答說:好像沒定,認識在不斷的深入,也許還會一直走下去。

行走在河西走廊的戈壁長城間,唐小明口袋里的手機驟然響起,遠在深圳的一位朋友發來這樣一句話:“為一切關注你的朋友好好愛惜自己!”

那一刻,唐小明覺得天高地遠,行者無疆,格外誘人。