中西醫結合治療幽門螺桿菌相關性消化性潰瘍74例療效觀察

關鍵詞:中西醫結合療法;幽門螺桿菌;消化性潰瘍

中圈分類號:R57 文獻標識碼:B

文章編號:1007-2349(2008)01-0014-01

幽門螺桿菌相關性消化性潰瘍經初次或多次治療后復發患者的再治療是臨床上常見的棘手問題。筆者自2002年1月~2007年1月采用中西醫結合治療該病74例,并與74例單純西藥治療進行對照觀察,療效較好,現報道如下。

1 臨床資料

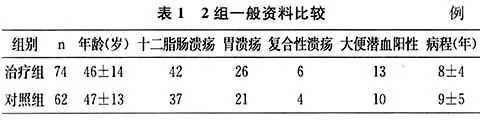

病例來源于本院2000年1月~2007年1月的住院和門診患者,所有病例均符合入選條件:①入選前2年內因消化性潰瘍伴幽門螺桿菌感染至少經過1個療程的經典三聯根除幽門螺桿菌及正規抗潰瘍治療;②入選前經胃鏡檢查潰瘍未愈合,胃粘膜活檢快速尿素酶試驗幽門螺桿菌陽性,且1個月內未用過質子泵抑制劑、鉍劑及抗生素;③無慢性肝病、腎病史,肝腎功能及尿常規檢查均正常;④對質子泵抑制劑、阿莫西林、克拉霉素、鉍劑無過敏史。符合入選條件的共136例,隨機分為治療組74例,對照組62例。經統計學處理,2組在年齡、病程、病情、大便潛血等方面比較均無顯著性差異(P>0.05),具有可比性。2組一般資料見表1。

2 治療方法

2.1 對照組 采用奧美拉唑40mg·d-1,晚餐前頓服,膠體果膠鉍400mg·d-1,分4次于3餐前1h和睡前服,阿莫西林2000mg·d-1,分2次,于早晚餐前1h服,治療1周后逐步撤藥,減阿莫西林和克拉霉素,奧美拉唑和膠體果膠鉍維持至8周。

2.2 治療組 在對照組治療用藥的基礎上加用中醫治療,中醫辨證分為:①脾胃虛寒型(31例),用黃芪健中湯:黃芪、桂枝、山藥、白術、白芍、茯苓、法半夏、陳皮、干姜、炙甘草等隨癥加減;②脾胃氣滯型(23例),用柴胡舒肝散:柴胡、枳殼、白芍、香附、陳皮、蘇梗、香櫞皮、佛手等隨癥加減;③胃陰不足型(12例),用一貫煎:北沙參、生地、麥冬、白芍、川楝子、石斛、炙甘草等隨癥加減;④瘀血停滯型(8例),用膈下逐瘀湯:五靈脂、延胡索、赤芍、丹皮、香附、枳殼、桃仁等隨癥加減。

以上方藥每日1劑,煎汁450ml,分3次,于3餐后2h溫服。上述2組均在全身治療的基礎上,調怡情志,保持精神愉快,注意生活和飲食規律,戒煙酒及辛辣食物,忌用對胃和十二脂腸粘膜有損害的藥物。在治療開始第3天和8天各電話或門診隨訪1次,記錄服藥的依從性和不良反應,2周為1個療程,治療4個療程結束,治療結束后3~12月復查胃鏡,并作胃粘膜活檢快速尿素酶試驗,統計幽門螺桿菌根除率,臨床療效及不良反映情況。

3 療效標準與治療結果

3.1 療效標準 治愈:臨床癥狀和體征消失,胃鏡檢查潰瘍為瘢痕期或無痕跡愈合且胃粘膜活檢快速尿素酶試驗幽門螺桿菌陰性;好轉:癥狀基本消失,潰瘍為愈合期或幽門螺桿菌仍為陽性;無效:未達好轉標準。

3.2 治療結果

3.2.1 2組臨床療效比較見表2

3.2.2 不良反應治療組無不良反應,對照組發生4例嘔吐和1例腹瀉。

4 討論

當代醫學認為消化性潰瘍產生、復發的關鍵是攻擊因子過強或保護因子減弱,病因復雜,如胃酸過多、精神情緒因素、幽門螺桿菌感染、飲食不節、遺傳因素、生活環境因素等。根據文獻報道,幽門螺桿菌感染,是本病的主要原因,根除幽門螺桿菌是治療本病和防治復發的關鍵,隨抗生素的廣泛應用和治療的不規范,耐藥現象也日益常見,根除幽門螺桿菌的復治方案普遍存在著副反應大、患者依存性差的問題。中醫認為本病屬“胃脘痛”范疇,由于內傷勞倦、情志失暢、饑飽失常、冷暖失度等不同病因,而有不同的病機特點和證候表現,中醫辨證從患者個體出發,強調整體觀念,損有余、補不足、疏理氣機、調理氣血,達到陰陽調和的目的,筆者臨床歸納為脾胃虛寒、肝胃氣滯、胃陰不足和瘀血停滯4種基本證型,因人而易,隨癥加減,不拘守一方一法,結合西藥抑酸、保護胃十二指腸粘膜以及根除幽門螺桿菌治療,標本兼治,既可提高療效,又可減少西藥的不良反應,本資料表明,中西醫結合治療可提高幽門螺桿菌相關性消化性潰瘍的治愈率,降低不良反應發生率,是一種較好的臨床選擇,值得臨床應