變革中的德國人文社會科學

在人文社會科學領域,德國是一個有著良好研究底蘊和傳統的國家,歷史上涌現過眾多具有世界影響的知名學者。二戰后,德國在某些人文社科領域的優勢地位得以繼承和發展。上世紀50~80年代,伴隨德國高等教育的大發展,德國人文社會科學也取得了長足進步。近年來,德國高等教育正經歷著全面而深刻的變革,人文社會科學發展面臨一系列新的機遇和挑戰,呈現喜憂參半的發展態勢。

一、德國人文社會科學的規模和投入

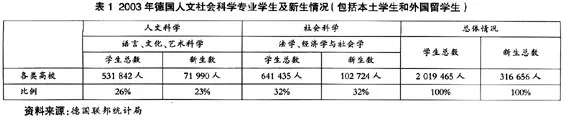

根據德國聯邦統計局公布的數字,2003年德國在冊大學生總人數約為201.95萬,大學新生總數約為31.67萬。其中,包括語言、文化、藝術在內的人文科學專業的學生約53.18萬人,約占學生總數的26%;新生約7.20萬人,約占各學科新生總數的23%。包括法學、經濟學和社會學在內的社會科學專業的學生約64.14萬人,約占各學科學生總數的32%;新生約10.27萬人,占32%(如表1所示)。

從畢業生情況看,2002年德國大學畢業生總數為179 382人。其中,人文學科畢業生為45 677人,約占畢業生總數的25%;社會科學專業畢業生有61 327人,約占34%。

從教授數量來看,2003年德國高校各類教授總數為37 965人。其中,人文學科教授有5 958人,約占教授總數的15.7%;社會科學教授7 870人,約占20.7%。

從投入來看,2002年德國高校用于教學和研究的基礎費用總共為303.73億歐元。其中,語言與文化學14.66億歐元,藝術5.31億歐元,社會科學16.21億歐元。從學生人均基礎費用來看,2002年全德國平均為7 506歐元,語言與文化學為2 762歐元,藝術為5 570歐元,法學、經濟學和社會學為2 055歐元。2005年,德國人文社會科學的研究與開發投入為3.243億歐元。

二、德國人文社會科學的強勢學科

總體而言,德國人文社會科學在國際上享有良好聲譽。政府、各科研院所和高等院校均能創造并提供優良的人文社會科學研究機會,在海外也設有頗具影響的人文社會科學研究機構。德國在考古學、埃及學和古東方學等領域,研究水平和研究能力居世界領先地位,享有極高聲譽。盡管英語越來越成為學術研究和交流的國際語言,但是,在上述學科,德語仍然在國際會議、國際交流、出版物和檔案文獻方面占據牢固的地位。在哲學和日爾曼語言文學方面德語同樣是研究者必備的語言。德國在這些領域的研究居世界主導地位,也吸引了大批國際優秀的學生、學者前來德國學習和研究。例如,在埃及學領域,日本就派遣大量年輕學者來學習,并與德國有關機構建立了密切合作關系。

根據洪堡基金會對其近5年來資助的人文社會科學領域獎學金生的統計,對外國學者最具有吸引力的專業領域分別是哲學、歷史學、法學和語言學(包括德國語言文學)。其次是神學、考古學以及藝術、音樂和戲劇等。這些學科雖規模不大,但國際學者交流頻繁。來自歐洲和北美的洪堡獎學金生中人文社會科學學者所占比例達40%~45%,這有效促進了德國與這些國家的文化溝通和相互了解。

德國的經濟學、政治學和社會學發展令人不甚滿意,在國際上的影響力和吸引力有限。

三、德國高等教育改革與人文社會科學發展趨勢

近年來,德國高等教育領域進行了一系列深入變革。聯邦制改革、博洛尼亞進程以及各高校之間和高校內部競爭加劇等因素,極大地改變著人文社會科學發展的環境和自身結構,使其發展前景喜憂參半。

1. 德國人文社會科學發展面臨的挑戰

(1)德國高等院校之間和高等院校內部不同學科之間“爭奪資源”,創造業績的競爭日益激烈,極大影響了人文社會科學的發展。人文社會科學在獲得第三方資金、爭取國際項目等競爭中,往往處于不利地位,難與自然科學、工程學等應用性較強的學科相比。隨著教育管理體制改革,高校的自主權不斷增加。為了注重業績,鼓勵競爭,有些高校在財政分配上只按人頭保證85%的經費,剩下的15%則需根據獲得第三方資助的情況、畢業生人數、輟學率等因素競爭獲得。人文社會科學則很難獲得這部分資金。

(2)人文社會科學部分學科編制縮減,教授職位減少。以人文科學為例,2000年教授為5 978人,到2003年則減少了20人。從不同學科來看,1999~2003年,哲學、歷史和德國語言文學的C3級和C4級教授減少約5%,斯拉夫語言文學減少11%,德國語言文學C2級教授則削減了10%。教授職位的減少,還直接影響到學術后備力量的發展。不少青年學者,因在德國事業發展前景不明,機會有限,選擇到海外發展事業,在美國就有不少學有所成的德國中青年學者。上述發展趨勢在未來若干年不會發生明顯變化。一方面人文社會科學專業學生不斷增加,另一方面人員編制卻在減少,該學科師生比例和教學輔導條件惡化。人文學科的教學教研人員只約占全部教研人員的1/10,但學生卻幾乎占到1/5。

(3)人文社會科學中的部分小型學科和基礎性研究面臨學科合并和調整。在博洛尼亞進程中,德國引進本科和碩士學位的同時,也要求注重對學生的通識培養,適應市場需求,提高培養效益。另外,各州和高校自己決定設立或取消某個專業,不是聯邦主管范疇。在這種情況下,人文社會科學中部分專業性強、應用性差、需求量小的專業將很可能出于地區政策的考慮,從高等院校和德國研究版圖中消失,使某些基礎性研究和具有人文特色的專業受到影響。

2. 德國人文社會科學發展面臨的機遇

(1)德國聯邦政府日益重視人文社會科學發展,增加投入。2006年12月,聯邦教研部長沙萬提出旨在加強德國人文社會科學研究的“人文社會科學自由空間”計劃,到2009年將通過項目資助的方式,為人文社會科學研究投入6 400萬歐元;設立人文社會科學國際研究院,以加強來自歐洲和世界其他地區學者的聯系;聯邦教研部還將2007年確定為“人文科學年”,這是德國第八個科學年,也是第一個以非自然科學和工程學學科為主題的科學年。另外,德國聯邦教研部通過努力,第一次將人文社會科學主題納入歐盟第七個研究框架計劃,資助額度將達6.23億歐元。這些措施將為德國人文社會科學在國內和國際的長期發展注入新的動力。

(2)德國聯邦制改革中,各州教育管轄權擴大,高等院校在資金支配、人員雇傭等方面的自主權增強。這為包括人文社會科學在內的各學科發展提供了更大的自由空間。

(3)德國人文社會科學領域的學生數量不斷增加,需求旺盛。以人文科學為例,1990年該學科學生數約占總數的19%,到2003年,這一比例上升到26%。2003年大學新生中約每4人中就有1人選擇人文科學,每3人中就有1人選擇社會科學。

(4)隨著博洛尼亞進程的發展,國際化的本科、碩士學制引入德國,這有可能降低人文社會科學領域相對較高的輟學率。

(5)德國教育主管部門高度重視人文社會科學中小型特色學科的發展,并積極采取措施,避免出現因地方教育政策和專業調整可能產生的不良后果。聯邦教研部長沙萬和德國大學校長聯席會議主席溫特曼特爾都呼吁專業調整不應危及小型特色專業,如印度日耳曼語言文學、斯拉夫語言文學等。大學校長聯席會議已決定對聯邦范圍的小型專業進行統計,編輯造冊,并建立“服務站”作為交流平臺。沙萬提出,可以考慮將非洲學等小型專業合并,建立一個地區研究中心,既保持原有的研究能力和特色,又可謀求進一步的發展。

(作者單位:中國駐德國使館教育處)

責任編輯 張 鶴