IT環境下的企業內部審計模式探析

[摘要]內部審計機構是企業內部監督體系的重要組成部分,其合理設置和職能的有效發揮對于企業治理結構的優化有著不可忽視的影響。特別在現代企業制度下,企業的IT環境發展迅速,許多非人為的因素均會影響企業經營者履約。為此企業內部審計模式的設計顯得尤為重要。

[關鍵詞]IT環境;內部審計模式;監督成本

資本市場的參與者將資產或資源投入上市公司,目的是想利用上市公司的優勢獲得預期的報酬。而在現代企業制度下,多重委托代理關系的存在,使得這些資產或資源的使用是由一系列的代理人進行的。這就使得委托人需要建立一種跟蹤、監控代理人的機制,促使經營者履行契約責任,內部審計正是應這種需要產生的。內部審計是我國審計監督制度的重要組成部分,它是由部門、企事業單位內部專設的審計機構和審計人員,依據國家有關法律法規和本部門、本單位的規章制度,按照一定的程序和方法,相對獨立地對本部門、本單位財務收支的真實、合法和效益進行監督的行為。其主要目的是健全內部控制制度,嚴肅財經紀律,查錯揭弊,改善經營管理,提高經濟效益。就上市公司而言,由于經營者的不誠信甚至違規,加之網絡技術的發展和內部審計機構沒有盡職而導致國有資產、上市公司、投資者蒙受損失的例子屢見不鮮。因此,有必要將更多的目光投向lT環境下現代企業制度的內部審計模式,通過完善制度,規避代理人(經營者)違背道德和違背法律的風險。

如果從企業管理信息系統的構成來看,一個完整的企業管理信息系統是由三個子系統構成的:決策子系統、決策支持子系統和監督控制子系統。只有在決策支持子系統下作出的決策才是科學的;同時,這一科學決策只有在不斷的監控條件下,才能保證其良好履行。失去監控,執行決策者責任履行情況無法判定。內部審計作為監控子系統的重要組成部分,完善了企業管理信息系統。企業各層次管理部門工作的好壞。責任履行如何,對其業績如何評價,在某種程度上依賴內部審計。從此意義上看,內部審計模式是否合理在企業管理信息系統中也是至關重要的。

一、內部審計是監督成本

目前對于公司內部審計的定位仍有不同的看法,焦點集中在內部審計是所有權監督還是經營者監督,爭論的實質在內部審計是一種監督成本,還是一種守約成本。筆者認為,內部審計是一種監督成本,即所有權監督,主要基于現實與理論上的考慮。

從現實來看,我國過去審計機構的設置都是基于守約成本而建立的,即經營者監督。在這種模式下,內審人員受聘、受雇于所在單位,當審計觸及單位負責人的利益時,內部審計人員往往只能服從于后者。

從理論上來看,內部審計機構按經營者監督設立,使得監督者和被監督者處于同一利益主體之中,利益上的一致性和關系上的復雜性也使得內部審計難以有效地實現其職能,容易產生因缺乏必要的內部牽制或監控而造成嚴重的“內部人控制”問題。

二、現有的幾種內部審計模式

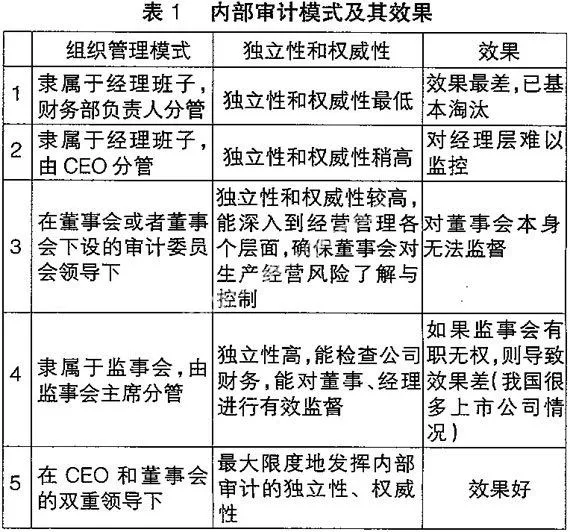

自從1875年德國克虜伯公司設立了內部審計制度以來,大型股份公司普遍建立了內部審計系統,監督、評價、防護和反饋成為其四個重要職能,目的是加強內部控制、改善公司績效。筆者在廣西區內審協會的協助下,于2007年8月對廣西區內南寧、柳州的多家有代表性的工業、服務業、金融業等企、事業單位的內部審計部門進行了走訪、考察。并通過分析與總結得出內部審計主體、審計客體以及審計環境的不同整合下形成如表1所示的幾種審計模式。

從組織結構視角分析,以上五種模式各有利弊。第一、二種模式,內部審計層次較低,地位和獨立性相對較差,但有利于資金和成本管理;第三種模式,內部審計層次、地位和獨立性較高;第四、五種模式,內部審計層次高、獨立性強,有利于內部審計獨立開展審計。

三、IT環境下的內部審計模式的構建

為了改善現有的內部審計模式的不合理構建并有效地監督已進入到以軟件、硬件、網絡、通訊等為核心技術的IT環境中的“代理者”在現代企業制度下能正常地規避道德與法律風險,履行契約責任,應對基于lT環境下的企業內部審計模式進行四個層次的構建,具體構建思路如下。

第一層次:企業總部設置內部審計總協調機構。按照現代企業制度的觀點,企業組織中的決策、經營和監督“三權”分別由股東大會、董事會和監事會負責。作為企業監督體系的一部分,內部審計總協調機構應該隸屬企業總部的監事會,而不是企業的董事會。因為內部審計總協調機構是負責整個企業內部審計工作的,該機構存在的基礎在于對股東大會與董事會之間的委托代理關系進行監督,若將審計總協調機構設置于董事會的領導之下,該機構產生的基礎就不存在了。因此,將內部審計總協調機構設置于企業監事會的領導之下比較合理。

第二層次:在各基層法人企業股東大會下設立監事會,對基層法人企業董事會經濟責任的履行情況進行監督與評價,同時向基層法人企業的股東大會和集團內部審計總協調機構提供報告。

第三層次:在各基層法人企業董事會下設立審計委員會,對基層法人企業總經理經濟責任的履行情況進行監督和評價,并向基層法人企業的董事會和監事會提交審計報告。內審委員會的成員由兩部分人員組成:一部分來自公司董事;另一部分來自公司以外的資深專業人士,他們在內審委員會中占大多數。內審委員會主席由公司以外的資深專業人士擔任,內審部門負責人直接向內審委員會匯報工作,不受其他部門干涉。這一層次的內部審計工作主要有:

一是公司戰略審計。企業戰略是企業一切行動的指南,是企業大的方針政策。企業戰略通常可分為兩個層次:公司戰略和業務戰略。為了提高決策的準確性,必須在現有的治理過程中建立一種正式機制,使董事會能積極行使其戰略監督責任,以檢查企業戰略的實施情況和戰略結構是否與其戰略計劃相吻合,而審計委員會則能承擔起這一責任。

二是制定內部審計章程。每一個內部審計部門應將其宗旨、權力和職責以書面文件(章程)的形式加以確定。該章程確定了內部審計部門在組織中的地位,授權在審計工作時可以檢查的有關記錄、人員和財產,并規定了內部審計工作的范圍。為取得管理當局和董事會的支持,章程除了應經高級管理層批準以外,審計委員會還應代表董事會對章程進行復核配合,以提高審計的效率和效果。

第四層次:在各基層法人企業總經理下設立審計部,對其下屬的分公司或事業部經理的經濟責任的履行情況進行監督和評價,向各位總經理和各自的審計委員會提交審計報告。審計部主任由審計委員會提名,審計部各審計人員的人事關系、薪酬等依據制定的內部審計章程確定。其主要工作:一是業務戰略審計。業務戰略是公司戰略在企業各業務領域的體現。審計人員審計的主要內容是對業務戰略的制定和執行過程中組織風險管理和內部控制的有效性進行績效評估,從而評價公司最高管理層受托責任的履行情況,目的是幫助和促進最高管理層全面有效地履行受托管理責任,最終目標是實現組織目標——價值創造。二是監督內部控制的運行。內部審計人員由于有得天獨厚的優勢,它本身在企業中不直接參與相關的經濟活動,處于相對獨立的位置,但又時時處在各項管理活動中,對企業內部的各項業務比較熟悉、對發生的事件比較了解,不僅可以監督企業內部控制制度是否被執行,而且還可以幫助企業找出內控制度的薄弱環節,根據變化情況調整內部控制的思路,從而為管理當局提供良好的建議,逐步完善內控制度,使其與企業經營變化相適應。

各層次之間的結構關系如圖1所示。

<img src="https://img.resource.qikan.cn/qkimages/kjzy/kjzy200817/kjzy20081733-2-l.jpg?auth_key=1735108123-179178417-0-67b7517b97e427566100ecd624a480d7" hspace="15" vspace="5" align="center\