云上錦緞 天下繡品

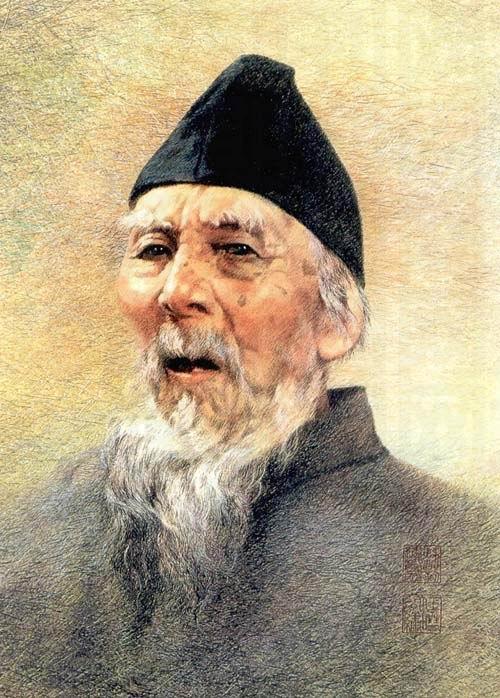

齊白石的眼神

運針灑脫,融匯中西,作品傳神。

形成了獨特的風格,所繡鳥獸、風景、人物無不精工,其中尤以人像見長,可謂當代蘇繡的開山鼻祖。其中《列寧胸像》在全國人像評比中被定為肖像繡質量標準,被譽為“現代神針”。

清華美院著名教授袁運甫曾這樣評價:“我看到過不少齊白石像,但這一幅是最傳神的,是很了不起的藝術作品!”

著名教育家、作家葉圣陶在評價任嘒閒人像作品時說:“稱得上曲園先生贊美沈壽之作的所謂神品”。古建筑專家、大收藏家朱啟鈐在評價任嘒閒作品時寫道:“如此,沈壽不能專美于前。特別是采用虛實亂針繡,更覺有許多含蓄韻味。”

作品:《白貓頭》

品類:蘇繡

作者:任嘒閒

規格:25cm×34cm

《白貓頭》采用虛實亂針繡的手法。在刺繡過程中,貓的白頭不繡,借用白緞底色,根據光影明暗,寥寥幾針繡出毛的厚度和蓬松的質感。同時只繡背影,用藍綠色線條襯出白貓的姿態。唯有眼、鼻、耳具像刻畫,特別是眼睛,用藍、白、黑、褐、綠、黃等多種色線精繡,線條細,交叉角度小,在左眼上角采用高光點,僅用幾根極短的白線交叉繡出,突出了白眼的神態,整只貓憨態可掬。

此作品在中國工藝美術精品展上,獲得金獎。

作品:《墨荷》

品類:蘇繡

作者:任嘒閒

規格:60cm×60cm

《墨荷》是任大師虛實亂針繡的代表作之一,作品運用線條變化,疏可見底,密不透風,運針灑脫,線條流暢。并采用傳統針法繡制花蕊,花須和花瓣四周用金黃色繡線打邊,突出了荷花的艷麗秀美和荷葉的縱橫豪放,墨韻濃郁,別有一番情趣。

處處有情 面面生詩

靈活運用光影變化、透視與色彩的表現手法,

針法細膩,氣韻流暢,針法、色彩和線條協調一致,具有油畫的質感和韻律。

在這幅作品中,天女的衣服褶皺如同油畫的用筆一樣,具有立體的質感,飄逸的衣裙在風中微擺,裙子的每個細節都真實再現。在天女的面部五官上,細膩的針法讓天女神情安詳,白皙的面容上透出微微紅暈,把向人間撒播鮮花與美好的天女神情表現得淋漓盡致。連油畫原作者曾浩也稱贊這幅繡品是不可多得的上乘之作。

如今,這幅《天女散花》珍藏于姚建萍刺繡藝術館,每天都有成百上千的游客前來參觀。海內外許多買家愿出巨資購買姚建萍的精品,但她寧愿把這些作品放在刺繡藝術館里展覽,也不愿出售。“不是不喜歡錢,而是更希望人們能夠通過這些藝術品看到蘇繡的發展與輝煌。”姚建萍說。

作品:《萬花一品》

品類:蘇繡

作者:姚建萍

規格:60cm×60cm

第一眼看到這幅繡品時,唯一的感覺只有震撼。

原作是一幅中國寫意畫,傳統的題材下,暈染的黑墨與朱砂紅,演繹出牡丹花“萬花一品”的高貴。

為了表現原作國畫韻味,姚建萍采用亂針繡與平針繡相結合的手法,運用水墨畫的墨分五色,運筆虛實疏密結合,濃淡干濕得體,色彩配置上獨具匠心,畫面清淡飄逸。

雖然只是一幅小篇幅繡品,但《萬花一品》卻得到許多藏家的喜愛,該繡作曾一度被藏家開價至20萬元,但姚建萍仍未售出。如今該作珍藏于姚建萍刺繡藝術館內。

作品《江山如此多嬌》

品類:蘇繡

作者:姚建萍

規格:1196cm×156cm

這是姚建萍帶領其學生歷時3年創作完成。作品從右至左,依次表現了旭日東升的大海、逶迤的山巔長城、奔騰于高山峽谷中的長江以及松林、溪流、飛瀑等自然、人文景觀。整幅作品構圖飽滿、疏密得當;從刺繡技法上看,針法、色彩和線條協調一致,氣韻流暢,通過可視形象把歌頌祖國大好江山的情愫表現出來,產生出強烈感人的藝術魅力。

作品:《錦繡前程》

品類:蘇繡

作者:姚建萍

規格:45cm×55cm

作品采用細亂針繡手法,巧妙地把美學中的光影變化、色彩透視學結合到蘇繡技法中,運用豐富的色彩,再現錦雞雍容華貴、欲展雄姿的神態。

作品:《振翅高飛》

品類:蘇繡

作者:姚建萍

規格:50cm×70cm

此作品運用細亂針繡手法,線條細膩、層次感強,再現了波濤洶涌的大海中,勇敢的海燕振翅高飛、不怕一切困難險阻的情景。

作品:《花之秀》

品類:蘇繡

作者:姚建萍

規格:66cm×105cm

月季是中國傳統名花之一,作者針法嫻熟、配色典雅,把月季的花姿秀美、花色綺麗再現于絲帛之上。

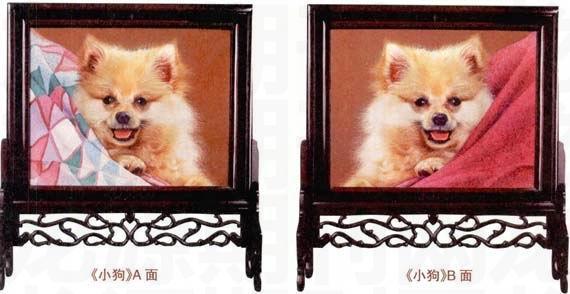

雙生花

雙面三異繡是指正反面都有繡品,但兩面的圖案、針法和色調都不相同——異稿、異針、異色,故稱“雙面三異繡”,但這種繡法的圖案外輪廓,兩面必須相同。這種繡法是1992年陳水琴在原有技法上創造出的一種新技法,開辟了杭繡的又一個里程碑。《小狗》這幅作品就是杭繡雙面三異繡的代表之作。

正反兩面小狗有著不同的神態,卻又相同的外形輪廓。正反兩面的小狗分別“靠”在兩塊質地完全不同的織物旁,神態安詳。這并不是兩塊繡品分別繡好后拼在一起的作品,而是同一塊絲帛上,采用不同繡法繡出的作品。一面背景為彩色方格布,采用斜交叉亂針繡技法,表現棉布的質感;一面背景為深玫紅色尼絨布,采用三角亂針繡的技法,表現尼絨布的質感,不同的針法和繡法,通過不同色彩繡線的運用,在同樣一塊絲帛的正反兩面表現出了織物不同的質地,可謂一絕。

在陳水琴還未創造出杭繡的雙面三異繡前,她曾隨浙江省代表團赴日本靜岡縣表演繡藝,20多天里就有七八萬人涌來爭睹“奇觀”。那時陳水琴剛創作出雙面異色繡不久,在表演時,她將這樣的技法融入其中。為繡金魚吐出的一串串水泡,她將一根絲絨一劈再劈,劈出100多縷,那一縷穿進針眼時已是似有似無,肉眼難辨。憑著意念,陳水琴在薄如蟬翼的絹面上繡出一圈圈晶瑩的水泡。有位日本老人不敢相信自己的眼睛,看了又看,最后才懇請陳水琴把穿上細線的針贈予他收藏。

這次的經歷,陳水琴記憶深刻,傳統的中國刺繡手法讓外國人驚嘆不已,但一定還有更為先進的繡法可以挖掘。擲地無聲的銀針、細若發絲的繡線、薄如蟬翼的絲絹,是陳水琴藝術生命的寫照,在不斷的探索和一次次的失敗中,《小狗》這幅作品漸漸完工。

許多外國人看了陳水琴的雙面三異繡作品《小狗》后,驚嘆道:“中國刺繡了不起,這才是真正的藝術品!”

作品:《華彩樂章》

品類:杭繡

作者:陳水琴

規格:100cm×100cm

此繡品按新奇美和多樣統一的美學原理,在刺繡過程中利用材質美和技法美的特征,將原畫的肌理、線條、色彩加以提煉和美化,同時在具象和抽象的對立統一中碰撞出強烈的視覺效果,猶如一曲主題鮮明的色彩交響樂。該作品獲第七屆中國工藝美術大師作品暨工藝美術精品博覽會金獎。

作品:《連理枝》

品類:杭繡

作者:陳水琴

規格:40cm×40cm

作品選自歐洲中世紀的紋樣,吸取杭州傳統“盤金繡”的技法,以絞緊的多色絲線來表現盤繡流暢而卷曲的紋樣,配上華麗優雅的色彩,改變了盤金繡色彩單一的不足。

吳儂軟語憶江南

《江南水鄉》是一幅典型的蘇繡作品。春天綻放的桃花,小橋流水下的人家,每一處都暈染都濃濃的江南情調,讓人看著它,已能想象到置身蘇杭美景中的愜意與安寧。

“閨閣家家架繡繃,婦姑人人習針巧”,早在春秋時期的蘇州,就有在衣服上繡花的習俗。生于蘇州東渚鎮刺繡之家的姚惠芬,擅長把家鄉的一景一物都用繡品表達,輕描淡寫的中國山水,在她的針下表現得淋漓盡致。遠處蘇州河上蕩漾的小船,近處桃花塢下盛開的鮮花,中景水鄉人家烏瓦修葺的小屋,屋下潺潺流過的溪流,都成為她針下的景物。這些她耳濡目染的蘇州元素,一一成為她繡品里最值得珍藏的家鄉水墨畫,成就了她和她的《江南水鄉》。

姚惠芬說:“在蘇州,聽不懂方言不要緊,去看看蘇繡,就知道吳儂軟語是怎么一回事了。”要了解蘇州這座城,一幅刺繡《江南水鄉》就已足夠。

作品:《玉蘭小鳥》

品類:蘇繡

作者:姚惠芬

規格:60cm×60cm

如同一幅創作完美的工筆畫,《玉蘭小鳥》帶給了我們無盡的想象。

該繡品采用繪畫用筆中的勾、染、描、皴以及設色、墨韻層次等手法,用亂針繡法靈活地運用絲線,或粗或細,或率真或通達地表現了國畫的寫意與小鳥的靈動,整個繡品氣韻生動,耐人尋味。

作品:《貴婦像》

品類:蘇繡

作者:姚惠芬

規格:60cm×100cm

此作品采用亂針繡手法,歷時1年才得以完成。繡線粗細、疏密排列均勻合度,錯落得當,整個畫面渾厚生動,色彩豐富,層次分明,人物形象莊重生動,極富油畫的質感。

作品:《荷花瓶圖》

品類:蘇繡

作者:姚惠芬

規格:68cm×112cm

這是一件平繡的作品,以傳統的蘇繡針法繡出了一幅傳統題材的蘇繡作品,真實生動地反映了蘇繡“精、細、雅、潔”的獨特內涵。

作品:《芙蓉花》

品類:湘繡

作者:江再紅

規格:

芙蓉是湖南的省花,它美得雍容華貴,大氣磅礴。2008年江再紅開始構思一幅以花為題材的作品時,第一時間想到了芙蓉花。

芙蓉花是江再紅偏愛的花類,在創作時,為了表現“花好月圓”的思想,她構思出一幅月光下芙蓉花盛開的景色。夏天的夜晚,芙蓉花開。藍色月光下,芙蓉映襯出藍色光芒,光影疏密里,芙蓉花的葉片上也反射出清冷的光。作品采用游針、齊針、參針、亂針等湘繡傳統手法,創作出夜色里芙蓉花的朦朧美。

花重錦官城

作品:《蜀繡圖》

品類:蜀繡

作者:郝淑萍(中國工藝美術大師,高級工藝美術師,現任成都蜀繡研究所所長)

規格:80cm×80cm

2006年,蜀繡大師郝淑萍在一次采風中對國家一級美術師吳緒經的系列國畫《風雅頌》記憶深刻。這是一系列展現老成都風貌的國畫作品,其中一幅展現文君刺繡主題的國畫《蜀繡圖》打動了郝淑萍的心。

繁花朵朵梨樹下,卓文君正端坐園中做繡品,風溫柔地吹佛,吹落一地梨花,構成“梨花、織女、蜀繡”這一昔日成都的尋常景色。郝淑萍決定把這幅作品用蜀繡的形式表達出來,2006年她著手刺繡《蜀繡圖》,歷時兩年完成,采用了蜀繡中鋪針、切針、滾針等針法,施針嚴格,線片光亮、針腳整齊,充分體現了蜀繡的獨特技藝。再現 “曉看紅濕處,花重錦官城”的昔日成都美景。

錦上彩

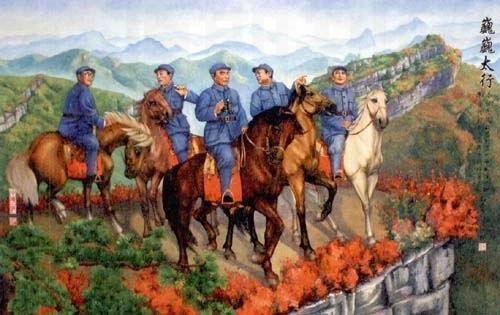

作品:《巍巍太行》

品類:長治堆錦

作者:凃必成(高級工藝美術師,中華堆錦藝術家,長治堆錦研究所所長,國家級非物質文化遺產傳承人)

規格:164cm×120cm×40 cm

2005年是抗日戰爭勝利60周年,為了饋贈到太行老區演出的中央電視臺“心連心“藝術團,山西省委宣傳部向堆錦大師凃必成特別定制了這幅作品。

陜西長治的上黨堆錦也叫堆花,它源自唐朝,是一種采用色彩斑斕的絲綢錦緞,按設計好的圖案,全手工堆制,具有軟體浮雕效果的工藝品。從唐代至明清,堆錦都是皇廷和富商大賈收藏的珍品,價格昂貴,普通百姓難得一見。

堆錦最大的特點就是它的浮雕效果,要達到這樣的效果,必須經過設計、繪畫、編號、剪裁、鋪料、包裹等十幾道復雜的工序后才能進行最后的粘結,像制作普通尺寸的堆錦畫,至少也需要一名熟練的師傅花費一個多月的時間。

如何創作這幅極富紀念意義的作品,凃必成想到了用巍巍太行上彭德懷等眾位領導勝利會師為主題。為了更逼真地再現當年的情景,凃必成四處找尋上世紀40年代時各位領導人的照片圖,以期更真實地還原當年的情景。

作品構思完成后,凃必成開始了進一步的創作。傳統的堆錦作品用料上采用絲綢錦緞等華麗用料,而《巍巍太行》表現的抗戰題材并不適用這樣的材質。為了更好地表現作品主題,整幅作品中,凃大師沒有使用任何錦緞,而是選用現代布料如棉布、咔嘰布和絲綢等來完成作品,真實生動地再現了抗日戰爭勝利時,八路軍領導們衣著樸素,表情生動的偉岸形象。

作品:《上黨堆錦藝術祖師——唐玄宗李隆基》

品類:長治堆錦

作者:凃必成

規格:138cm×104cm×3.5cm

唐神龍三年,李隆基以臨淄王別駕潞州(今長治)時,將宮廷里用絲綢制作的工藝品堆絹帶到上黨古城,后來這種技術流入民間。從此上黨古城就有了一種稱之為“堆花”(上黨堆錦)的手工藝術品,經1300年的演變,這一手工技藝日臻完善,成為世界上絕無僅有、最具中國特色的手工藝品。唐玄宗李隆基被供奉為上黨堆錦藝術祖師,多次出現在上黨堆錦作品中。

傳世皇家錦

作品:《真金團龍》

品類:南京云錦

出品:南京云錦研究所

南京云錦因其錦紋瑰麗、宛若云霞得名,它源自1580多年前的南朝東晉時期,元、明、清三代。這種曾經只供皇家專享的織金錦緞,用5.4米長,4米高,1.4米寬的大花樓木質挖花機,由上下兩人配合操作才能織就。它通經斷緯、挖花盤織的手工織造技術,至今仍不可為現代機器所取代。兩個人每天默契配合,也只能織5厘米左右。

《真金團龍》根據定陵出土明代萬歷皇帝龍袍紋飾復制,紋飾圓形構圖,故稱團龍。絳紅色緞帶布滿四合如意云紋,龍通體金光閃爍,盤身側首,目圓口張,與火珠相戲,兩須宛如飄帶,氣勢威武磅礴。作品用優質蠶絲和真金線織造,揉金纏絲,寸錦寸金,體現了中國古代皇家御用品的華貴氣派,代表著中國古代織錦業最高工藝成就。

作品:《織金孔雀羽妝花紗龍袍料》

品類:南京云錦

出品:南京云錦研究所

《織金孔雀羽妝花紗龍袍料》是一件采用“妝花紗“工藝織就的龍袍錦緞料。上世紀70年代末,為了修復從定陵中發掘出的被風化的織錦,國家撥專款30萬元給云錦研究所進行修復。

在后來的幾年里,云錦研究所一面復制龍袍,一面研究工藝,不但找回了失傳的明代手工染色技巧,還在南京郊區恢復了捶打金箔并纏裹進蠶絲的妝花紗技術。為了織成薄紗上永不變色,金翠交輝的龍紋,云錦研究所派人到各地動物園收購大量孔雀羽毛,只挑其中色彩最綠的那些,一根根捻成翠羽線。在這樣的情況下,失傳多年的織錦技藝“妝花紗”被找了回來。《織金孔雀羽妝花紗龍袍料》這種專為皇帝制作龍袍才使用的面料,工藝繁復,面料珍貴,是不可多得的珍品。

由于紗地透薄,當你變換位置時,《織金孔雀羽妝花紗龍袍料》中的孔雀羽線能顯現出不同色彩,使織品呈現出浮雕般的裝飾效果,遠遠望去,金翠交輝的龍仿佛在瑞氣裊裊的萬道霞光中浮游翻動,栩栩如生。在龍袍的雙肩部分,還分別織有日月形象,表現出天子肩挑日月的不凡氣慨。整幅袍料金碧輝煌、大氣磅薄,充分再現了中國古代絲織工藝的高超水平。