人工引雷的方法和意義淺析

郭紅艷 陳立成 賈棟祥

[摘要]通過對雷電產生原理分析,闡述人工引雷的原理和目前人工引雷的主要方法,同時對人工引雷的重要意義進行簡單概括。

[關鍵詞]雷電 火箭 引雷

中圖分類號:TN95文獻標識碼:A 文章編號:1671-7597(2009)0110125-01

一、引言

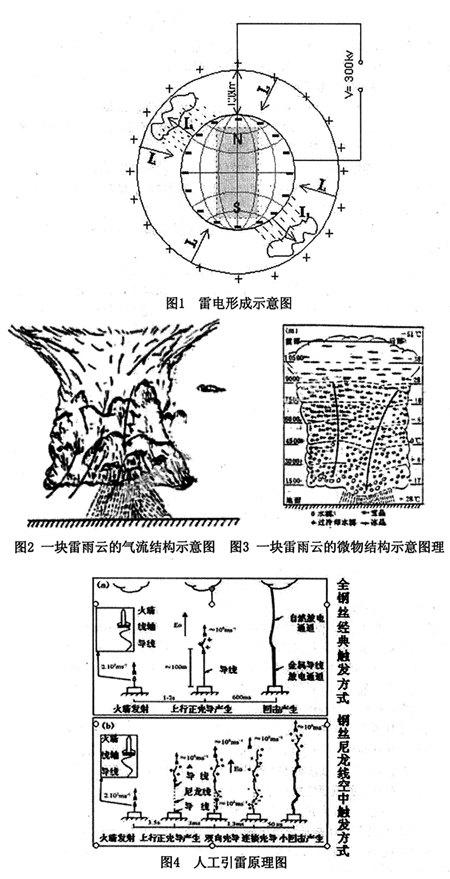

眾所周知,地球是一個表面帶負電荷的球體,與其上空電離層表成一個空間電場,上空電離層帶有與地球相等的正電荷,距地面100km處電勢差約為300KV。由于地面大氣的運動,經過冷熱效應,形成云雨,這些運動著的云雨在空間電場、地磁場、地球引力的作用下,以及自身內部各粒子間互相摩擦,不斷產生電荷,同時正負電荷在電場力作用下不斷分離,電場強度也隨之不斷增大,當電場強度達到足夠高(25~30KV/cm)時將引起強烈放電,放電包括雷云之間、雷云內部和雷云對地,即所謂的雷電。參見圖1、圖2、圖3。

二、人工引雷的原理和方法

人工引發雷電是在適宜的雷暴條件下將雷電人為地引發到地面(目前廣泛采用的是火箭拖帶細金屬導線的方法)。雷電發生前,云層中的電場將會影響地面上的電場。所以根據地面上的電場強度,可以大概推斷云層中的電場強度,以確定“觸”雷時間。當火箭飛到200-400米高度時,就在雷暴云和大地之間建立了一條放電“通道”,觸發閃電的過程和自然閃電的過程是完全相似的。(見圖4)

常用人工引雷技術:火箭-導線人工引雷技術。

用于人工引雷的所謂火箭-導線技術指的是向雷暴云發射一尾部拖一細長導線的小型火箭來觸發閃電。火箭-導線技術的本質在于沿著雷暴云電場快速移動或伸長一細長導線。在火箭-導線技術中,火箭的作用只不過是起到快速牽引或伸長導線的作用。

引雷火箭是人工引雷的主要工具其外形及尺寸可與通常的防雹火箭相似,但在外彈道上又有較大的不同。其主要區別是火箭最大速度要限在一定值以下,否則,會把導線拉斷而無法引發閃電,這個速度要根據導線所能承受的最大拉力而定。然而火箭也不能太慢,要達到一定的速度,該速度要大于帶電粒子在電力作用下的遷移速度,以便火箭能沖破其尖端電暈放電產生的“離子屏蔽層”,從而產生連續流光傳輸,否則也不能引發閃電。

三、人工引雷的重要意義

我國是雷電災害較多的國家,對雷電防護設備的檢測,過去只能在高壓實驗室內進行,而在中緯度地區,由于雷電災害大多由強雷暴系統的雷電活動引起,因此對其雷電放電參數的測量和了解對雷電災害的防護是十分重要的,特別是雷電放電電流波形和近距離的電磁輻射場更是雷電防護的重要依據。

人工引雷實驗的相繼成功,研究結果豐富了中緯度地區強雷暴系統中雷電放電特征的認識。利用人工引發雷電技術,對雷電的放電電流和不同距離上的電磁輻射場進行同步觀測,研究雷電的放電參量和物理過程,可為我們國家進行科學的雷電防護、制定具有我國自主知識產權的雷電標準提供基礎數據。“人工引雷”提供了最接近真實的自然雷電模擬源,可對防雷設備機理及效果進行檢驗,結果更為可靠。

人工引發雷電有可能成為對雷暴天氣過程進行人工影響的有效手段。氣候變化和雷暴雷電活動之間有著密切的關系,而人工引發雷電對雷暴電場和降水有明顯影響,一般會導致降雨猛增和滴譜增寬現象。相關的模擬計算也表明,對冰雹云進行人工引雷可以使冰雹消減、降水增加。和常規的播撒催化劑方式比較起來,人工引雷可以認為是“電催化”方式,具有作用時間快、影響范圍大的特點,因為雷電通道在云內的傳播速度可達每秒百公里以上,通道的樹枝狀分布及其產生的高電場可以吸附大量的云滴及雨滴。

幫助選育有價值的植物新品種。有研究表明,人工引發雷電所擊地點的附近會產生很強的瞬間電磁場變化,這可能對作物或其種子產生變異影響。所以,進一步探明人工引發雷電導致植物突變的機理,將人工引雷變為影響植物育種的物理因素,以選育多種有實用價值的新品種還是一個值得進一步研究的課題。

另外,隨著我國航天技術的發展,“人工引雷”也可為我國航空航天事業的安全保障提供一定的技術支持。