行業協會在裝備制造業科技創新過程中的作用

尹麗艷

摘要:加強企業與科研單位之間的信息交流,對于增強裝備制造業科技創新能力,提升勞動生產率具有重要意義。所以有必要設計一種公共產品,即提供科技信息咨詢服務,來服務于裝備制造業。可是由誰來提供這種公共產品呢?是政府還是行業協會。本文對于這個問題應用公共經濟學相關理論進行了效率分析,并基于理論分析提出了一些政策建議。

關鍵詞:裝備制造業;行業協會;公共產品;科技創新

1引言

裝備制造業是為滿足國民經濟各部門發展需要而制造各種技術裝備的產業,在國家經濟生活中具有重要的作用。大力發展裝備制造業對我國經濟的發展,國家綜合經濟實力的提高,國民經濟結構的調整等,都有著特殊重要的意義。我國裝備制造業在世界市場上有著自己的比較優勢,伴隨著世界上新一輪的產業轉移,中國有機會成為新的世界裝備制造業中心。但我國裝備制造業的科技創新能力太差,這使得我國裝備制造業與世界上其他裝備制造業巨頭相比存在著很大差距,即:勞動生產率和工業增加值率低;低水平生產能力過剩,高水平生產能力不足;技術創新能力弱,缺乏自主知識產權。

為了解決這個問題,有必要對我國現有的企業生產能力和科研單位的科研能力進行整合,促進生產部門和科研部門的信息交流,提供科技信息咨詢服務、公共產品服務。并且由第三部門來提供。第三部門,亦稱非營利性組織,指除政府部門和以營利為目的的市場部門之外的組織或部門,而關系到裝備制造業的重要的第三部門之一就是裝備制造業行業協會。

2科技信息咨詢服務的公共產品屬性分析

我們設計這樣一種科技信息咨詢服務,它由某個機構來提供,這個機構的組建者可能是政府、行業協會或是企業。通過不斷收集企業對科技產品創新的需求信息,同時關注科研部門的科研活動動態與新的科技成果這類供給信息,既促成雙方合作進行新科技的研發,又可以促進科技成果產業化。

科技信息咨詢服務做為一種公共產品,具有公共產品的明顯特征。

首先,這種服務的效用具有不可分割性。如果這項服務由政府來提供的話,因為政府的運行成本由全體社會成員分擔,只要政府生產出這種服務,它就一定得為全體社會成員提供這種服務。若是由行業協會來提供這種產品,則情形是相同的,只不過這個“集體”的范圍小一些,是成員企業的集合而已。

第二,這種服務具有非競爭性。因為一旦信息咨詢服務被生產出來,由于信息具有可重復使用性和廣泛受益性,多一個企業來消費這種服務不會減少其他企業對這種服務的消費,同時也使得所搜集信息中大部分對某個企業無用的信息在其他企業那里能夠得到應用。由此可見其邊際成本為零。

第三步,這種服務的收益具有非排他性。所謂非排他性,是指產品一旦被提供出來,就不可能排除任何人對它的不付代價的消費(最起碼從合理成本的角度來看是如此的)。因為假設一個企業并沒有分擔這項服務的成本,因此被這項服務排除在外,而這項服務又確實能提供對它有用的信息,那么把這個企業排除在此項服務之外,就很可能使它喪失了一次科技創新的機會,而沒有提高這個企業的勞動生產率或產品附加值,由此使社會喪失了獲取巨大收益的機會,這就是把這個企業排除在外的機會成本。所以從這個角度講,這項服務具有非排他性。

3不同公共產品提供主體的效率分析

薩繆爾森的公共產品最佳供給模型假設存在一個萬能的計劃者,他知道每個人為了消費公共產品而愿意支付的價格。然后把這些價格反饋到總計劃中,計算出整個經濟的各種公共產品的組合。在僅有公共產品和少數消費者的經濟中,每個個體承擔生產公共產品所需成本的份額可能相當大。隨著群體規模的擴大,個人為公共產品承擔的成本減少許多,以致他即使不出資,公共產品的供給也不致減少。對于公共產品來說,個體數目較多,個體扭曲偏好的動機比人數較少時強。

現在分析一個政府政策。假設政府決定組建一個部門為企業與科研單位進行信息中介服務。組建的新部門的一切費用由企業負擔。假定企業以年產值的一定比例P為該部門上繳費用,來承擔該部門運營成本。而政府面對的企業有兩類,一類對該部門提供服務的偏好很大,如裝備制造業,另一類對該部門提供的服務的偏好比較小,如服裝業。

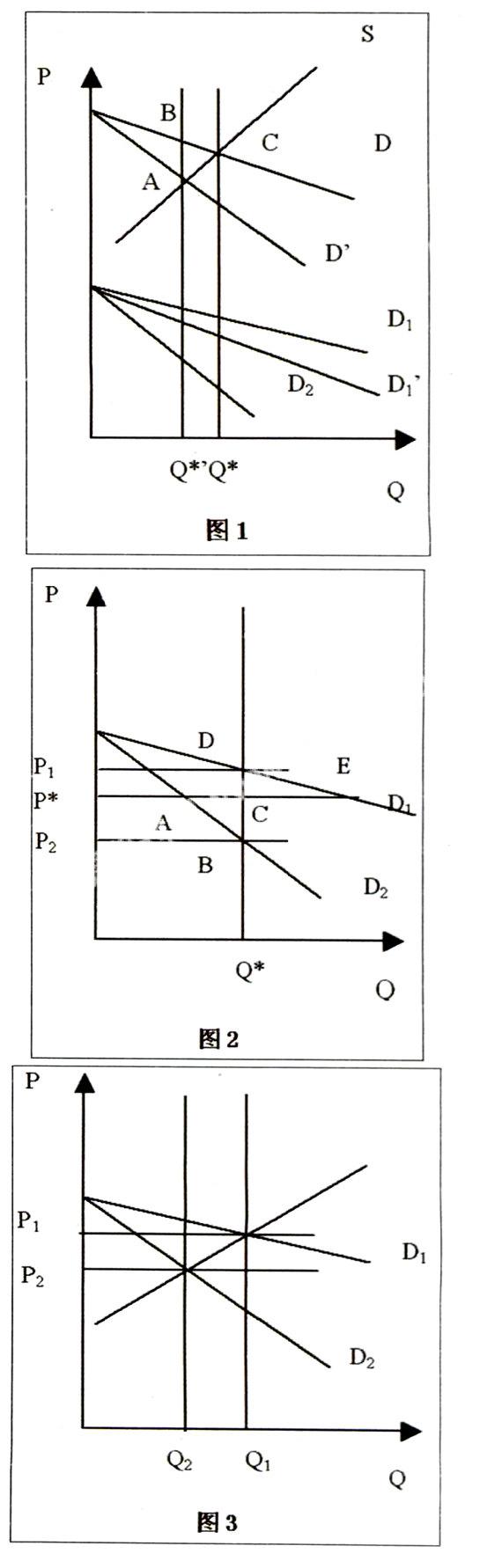

政府最初的設想是根據兩部分偏好不同企業的不同需求確定不同類企業的P值,確定公共產品的供給量Q*,Q*定下來后再根據不同的需求曲線確定P1、P 20對于偏好大的那類企業,P大些,對于偏好小的那類企業,P小些。此時,公共產品的供給達到了帕雷托最優。

但事實上,D1類中的企業可能會有這樣的考慮,即,由于公共產品的成本由大量的企業負擔,而自己所承擔的份額是很小的,所以自己的決策不會對公共產品的供給水平有影響。于是,如果自己隱藏自己的偏好,將自己偽裝成D2類的企業,則自己在享受相同水平的公共產品水平條件下,自己承擔的成本減少了,即由原來的P1降到P20

在這種情況下,如圖1,需求曲線D1就發生偏轉,成為D1,而總的需求曲線D也發生偏轉,成為D′,此時該部門愿意提供的公共產品水平為Q′,降低了Q的供給水平,偏離了真實情況下的最優結果,造成了三角形ABC的效率浪費。而在極限情況下,可能所有的企業都隱藏自己的真實偏好,假裝自己對該部門提供的科技咨詢服務不感興趣,以為會有其他企業負擔該公共產品的成本,而自己坐享其成。此時總的需求線就成為過零點的垂線,與S交于P軸,此時公共產品的供給量為零,意味著政府此項計劃根本無法實施。

在這種嘗試失敗后,政府決定不再顧及企業的偏好區分,對所有企業確定相同的P軸,此時的情形如圖2。

假定政府決定公共產品的供應水平為Q*,而兩類企業將要分擔的成本嚴在P1、P2之間。此時政府服務為C點,則對于D1類企業來說,由于供給水平不足而產生的效率損失面積為DCE,而對于D2類企業來說,由于該公共產品供給水品高于其需求而產生了浪費,相應的效率損失面積為ABC。

由上面的分析可見,由政府來提供一種公共產品,要么面臨無法實施的尷尬境況,要么就會存在效率浪費問題。

如果政府改變策略,把這個為企業提供科技信息咨詢服務的供給職能交給行業協會來進行。假設:①行業協會確實能準確地反映成員企業的偏好,并誠實地為會員企業提供公共產品;②行業協會數目足夠多,能提供足夠多樣化的公共產品供應水平;③企業能自

由地根據自己的偏好選擇適合的行業協會并加入。

如圖3,其中D1、D2分別是兩類企業的需求曲線,S為該公共產品的供給曲線。D1、D2類企業分別加入兩個不同的行業協會,此時,這兩個行業協會根據所服務的這類企業的需求曲線來定出不同的P1、P2和提供不同水平的公共產品Q1,Q2此時經濟達到了帕雷托最優,不存在效率浪費的問題。

由圖3我們發現,兩個行業協會如果提供同質的公共產品的話,那么D2類企業的行業協會所提供的低水平的公共產品是對D1類企業行業協會所提供的公共產品的重復投資,造成了資源浪費。這說明如果兩個行業協會提供同質的公共產品的話,仍會產生效率損失,但事實上它們提供的公共產品往往不是完全同質的,因為企業在選擇自己要加入的行業協會時不僅要考慮自己要分擔的成本與公共產品供應水平是否符合自己的偏好,同時也要考慮這種公共產品的品種組合是否符合自己的偏好,企業的選擇是綜合這兩種考慮后作出最優的組合的決策。由于與政府相比,行業協會更接近會員企業,更加了解會員企業的效用與需求;同時,不同企業可以對不同品種、不同數量的公共產品或公共服務對行業協會施加影響,以用多樣化的公共產品組合來更好地服務會員企業。可見,能供給更加多樣性公共產品也是由行業協會比政府更有優勢的地方。

4結論與政策建議

促進我國裝備制造業的發展是當務之急,而提高裝備制造業的科技創新能力,對現有生產能力與科研能力進行整合又是重中之重,所以有必要在生產部門與科研部門之間建立一個媒介,來提供科技信息咨詢這種公共產品,而由行業協會提供這種產品顯然在效率上優于政府。

綜上分析,我們可以發現,發揮由行業協會來分配公共產品的效率優勢的必要條件之一,就是行業協會確實能準確地反映成員企業的偏好,并誠實地為會員企業提供公共產品。使得由行業協會來提供科技信息咨詢這類公共產品更有效率。

發揮行業協會優勢的另一必要條件是,行業協會數目足夠多,能提供足夠多樣化的公共產品組合與供應水平。這就要求政府應當把市場競爭機制引入行業協會,不要對行業協會的組建加太多諸如地域、行業、數量等這類不利于誘發競爭機制的限制,打破現在行業協會在提供公共產品上的壟斷地位,使不同的行業協會在競爭中求生存、求發展,由市場選擇合適的行業協會來為不同的目標企業提供公共產品。

發揮行業協會的第三條必要條件是企業能自由地根據自己的偏好選擇適合的行業協會并加入。健全裝備制造業行業內各個企業的產權制度,使各個企業能真正成為追逐企業利益最大化的市場主體。只有這樣,企業才能出于對自己利益的考慮,產生明確的偏好,自發建立行業協會,選擇行業協會,促進行業協會創新,以更好地為自己提供公共產品。而且也只有在企業有了對公共產品的明確偏好后,行業協會才會根據這種需求來更有效率地提供公共產品。