關于海南設施紅棗育苗觀光出口的思考

2009-04-29 00:44:03夏樹讓

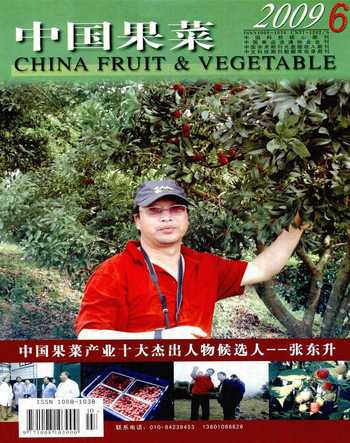

中國果菜

2009年6期

夏樹讓

一、海南發展“北果南種”的特殊意義在哪里?

關于這個問題,三亞市政府已為我們作出最好的回答。目前,哈密瓜成功在三亞栽植近1.6萬畝,今后計劃種植3萬畝,年產值達4億元。今年三亞市又投巨資擴大面積力爭達到數十億產業。筆者認為,哈密瓜只是個突破口,還有更多項目需要去開發,去創新。

日前,中國紅棗協會秘書長、著名紅棗專家張志善教授對海南“北果南種”課題做了考察,認為是個奇跡;他又到海南文昌基地考察,對當地當年栽植的鮮棗當年三次掛果倍加稱贊,他認為,露地當年栽植當年三次掛果是絕無僅有的。說到“北果南種”的設施栽培,各位專家一致認為,海南發展“北果南種”設施栽培,在農業上是一次飛躍。筆者分析總結了以下幾點優勢:

(1)大量的節約了用地。就拿山東紅棗來講,露地栽培每畝僅種植220株(北方為110株),而大棚內可以密植到1200株,也就是說,一畝設施栽培就相當于北方露地栽植10畝。

(2)大大提高了產量。設施栽植二、三年生大苗,只要10月栽植,春節第一次掛果上市,每畝產量達500kg,按目前北京市場鮮棗每公斤120元計算,第一次掛果收入可達6萬元,加上五一期間的第二次掛果及八月第三次掛果,全年收人可達10多萬元,去除成本,這將是種植哈密瓜畝產收入的數倍。

(3)大大改變市場供應。鮮棗在海南設施栽培,不僅要抓住一個“早”字,也要抓住一個“晚”字,也就是說它是反季節的,既能提前,也能延后。這樣可增加種植時間,提高土地利用率,達到當年供應市場,充分利用我國稀缺的熱帶土地資源,這也是大陸任何地區不能相比的。……

登錄APP查看全文