79例慢性鼻竇炎鼻內窺鏡術治療的療效觀察

常永軍 金 玲 葛榮明

(同濟大學附屬同濟醫院,上海 200065)お

摘 要:目的:探討鼻內窺鏡手術對慢性鼻竇炎的治療效果。方法:采用Messerklinger術式對79例慢性鼻竇炎、鼻息肉患者進行治療。結果:患者總體嗅覺水平術后3次檢測結果與術前均有統計學差異。結論:手術后4周內患者嗅覺功能較術前即有明顯改善,術后1個月~6個月嗅覺變化不明顯。

關鍵詞:內鏡手術;鼻竇炎:鼻息肉:嗅覺功能

中圖分類號:R765.04+1文獻標識碼:A文章編號:1673-2197(2009)03-0048-02

1 材料和方法

選擇2004-2007年因慢性鼻竇炎、鼻息肉在醫院耳鼻喉科住院擬行鼻內窺鏡手術治療者79例作前瞻性研究。所有患者排除顱腦外傷史及顱內腫瘤或顱腦手術史,排除內分泌疾病或先天性無嗅覺,排除神經科疾病(老年性癡呆)、精神病,排除毒物接觸史及過敏性嗅覺喪失和近期急性上呼吸道感染史。其中男性54例(108側)、女性25例(50側);年齡7~75歲,平均41.9歲;病史0.1~40年,平均7.5年。根據1997海口標準劃分,其中I型1期10例、I型2期9例、I型3期1例、II型1期4例、II型2期25例、II型3期10例、III型20例,伴有鼻中隔偏曲者36例,同期行鼻中隔偏曲校正術者26例。

主要試劑及設備:液體石蠟,嗅素(化學純),包括乙酸,乙酸戊脂,丁香酚,薄荷醇,3-甲基吲哚;天平,磨口油脂滴瓶,各型號移液管,微量加樣器,4℃冰箱。

行Messerklinger術式,清除病變鼻道及鼻竇內息肉,開放各病變竇口,有鼻中隔偏曲者同期行鼻中隔黏膜下切除術,除嗅裂區有明顯息肉病變者外,盡可能不損傷嗅區粘膜。檢測數據結果使用spss 11.0軟件包進行統計學分析。

2 結果

2.1 嗅覺檢測結果

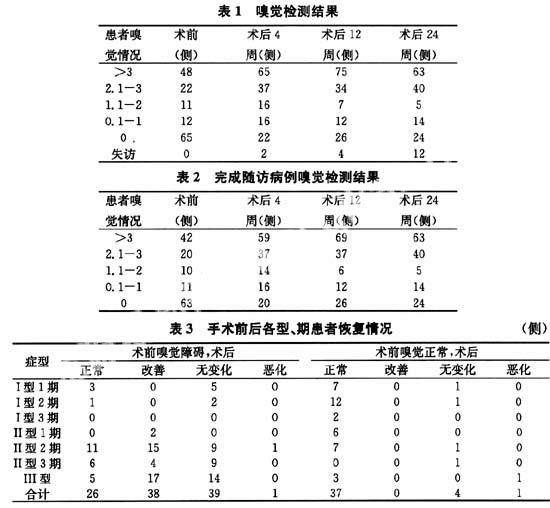

嗅覺測試結果見表1、表2、表3,共計79例受試者158側接受術前測試,其中復查過程中共有73例146側完成最終隨訪,失訪6例12側,失訪率為7.59%,符合數據統計要求。

術前有不同程度嗅覺障礙者104側,隨訪結束時術前嗅覺障礙病例術后恢復正常者共26側,治愈率為25%,嗅覺改善者共38側,有效率為36.5%,無明顯變化者39側,占37.5%,惡化者1側,占0.96%。術前嗅覺功能正常者42側,術后37側仍然正常,5側下降,但其中4側下降值小于0.5,無臨床意義。

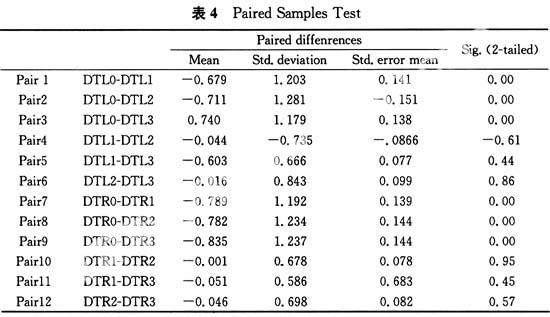

2.2 嗅覺恢復情況配對t檢驗結果

統計結果表明,本實驗中患者總體嗅覺水平術后3次檢測結果與術前檢測結果均有顯著差異(P<0.01),術后3次檢測結果間無統計學差異(P>0.05),表明手術后患者嗅覺功能較術前有明顯改善,且改善在術后4周內即可測出。術后1個月~6個月間總體嗅覺變化不明顯,見表4。

2.3 嗅覺恢復可能相關因素多元線性回歸分析結果

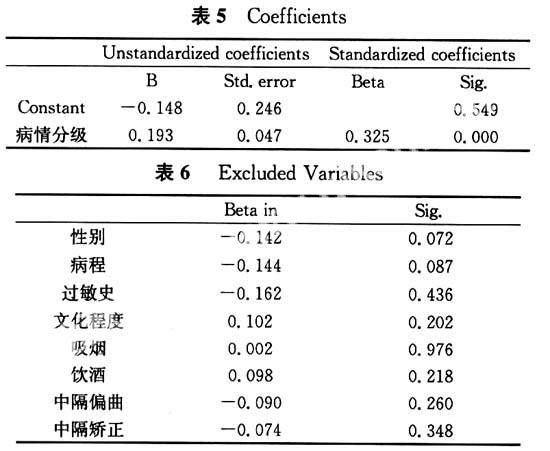

因術后24周時豁膜上皮的修復及嗅覺功能恢復已經基本完成,故選用此時所測得的數據進行相關因素分析。為適應統計需要,將慢性鼻竇炎伴鼻息肉I型1期、I型2期、I型3期、II型1期、II型2期、II型3期、III型依次賦值為病情分級的1, 2, 3, 4, 5, 6, 7級,其結果體現分期分型對嗅覺恢復程度的影響。統計結果見表5、表6。

以上結果表明,在病情分級、性別、病程、過敏史、文化程度、吸煙、飲酒、中隔偏曲、中隔矯正等9項嗅覺功能相關因素中,只有病情分級對鼻內窺鏡術后的嗅覺恢復有統計學影響,其標準化偏回歸系數為0.325,意即在其它條件相同情況下,病情分級每提高1級,術后嗅覺檢測值平均提高0.32。

3 結論

(1)慢性鼻竇炎、鼻息肉所致嗅覺障礙多數與機械性阻塞及其所致的阻塞性炎癥有關。鼻內窺鏡術后隨著鼻腔、鼻竇通氣引流的恢復,嗅覺功能大多可以有不同程度的恢復。

(2)嗅覺功能在術后4周內即可恢復,并且與第12周、第24周的檢測結果無統計學差異,可以據此作為嗅覺遠期恢復程度的判斷指標。

(3)鼻腔通氣引流恢復是嗅覺恢復的必要條件,為達此目的必須在規范的手術治療后堅持規律有效的術后鼻腔護理。

參考文獻:

[1] 王鴻.1035例慢性鼻竇炎鼻息肉患者嗅覺功能測試結果的分析[J].耳鼻咽喉-頭頸外科,2002,9(5):272-274.

[2] 馮海燕.慢性鼻竇炎鼻息肉再手術及嗅覺功能恢復的臨床觀察[J].廣西醫學,2004,26(9):1296-1297.

(責任編輯:陳涌濤)