重讀“帝王總統”尼克松

趙博淵

尼克松的成功是一個草根的神話,而他的失敗卻是一出賭徒的悲劇。

草根根性,賭徒性格

自出世到退伍,尼克松經歷了人格發展最重要的階段,這段經歷在他大致成型的人格中投下兩道伴隨其一生的底色——草根根性和賭徒性格。前者源于他的寒門出身。成年前尼克松就已失去許多機會,其與名校擦肩而過影響到他后來的待人處世,他沒能得其門而入的聯邦調查局后來也給他添了麻煩;雖然他因為戰爭經歷而與艾森豪威爾結緣,但在那個年代,上至政商名流、下至平頭百姓都得服兵役。與尼克松同為愛爾蘭裔、但比他小4歲的肯尼迪也曾在海軍服役,但東部世家出身的肯尼迪從入學、參軍到從政都有雄厚家底做后盾。

論政治素質,尼克松要勝肯尼迪幾籌。面對肯尼迪這個含著金鑰匙出生的幸運兒,尼克松可謂充滿了嫉妒與失落。作為一名草根出身的政客,尼克松雖然善于權謀,但卻保留了西部人坦率和耿直的本色。至少,在污濁橫流的美國政壇他在錢和女人方面非常干凈,這為他早期的政治生涯贏得了許多朋友。但同時他也發現,他的西部硬漢作風在貴族作派十足的華盛頓和東部顯得格格不入。不僅是同僚和政敵,就連同樣為名校生把持的媒體對他也很不待見。在這些“上等人”眼里,尼克松只是一個權欲熏心的政治暴發戶罷了。

坎坷不平的遭遇一旦長期化常態化,很容易扭曲一個人的心靈,往往傾向于自卑、優柔寡斷且敏感多疑,而另一方面又表現得自負且好斗,甚至不惜與所有人為敵。尼克松的這些矛盾性格在基辛格博士和曾擔任經濟顧問的格林斯潘的回憶中被屢屢提及。政治資源的先天不足使得尼克松由常規渠道獲取權力的大道遍布荊棘,他只好選擇一些高風險高收益的另類途徑。在軍隊養成的賭徒心態無疑又加劇了這種投機性格,譬如他早期的反共之路。

當然,政治投機的難度和變數遠甚于撲克牌游戲。尼克松后來深陷水門事件的泥沼而難以自拔,恰恰就是這種草根式自卑心理和賭徒式投機心態綜合的產物。1972年總統大選前,以水門案為典型的竊聽活動本是為了鞏固共和黨政權,但大選的壓倒性勝利證明這些都是自己嚇唬自己。一世聰明的尼克松因為心態不正最終反受其害,真可謂作繭自縛。

尼克松的成功是一個草根的神話,而他的失敗卻是一出賭徒的悲劇。若不能深刻了解他的草根根性和衍生的賭徒性格,恐怕很難理解他政治生涯中一系列匪夷所思的舉措。

帝王總統與側近政治

尼克松是一個非常孤獨的人。當麥卡錫主義破產后,他的反共光榮史迅速被釘上恥辱柱。普通民眾認為他只是個投機分子,而在反共風潮中受害甚深,并掌控輿論制高點的媒體和文藝界干脆把他稱作法西斯。這直接導致了尼克松集團與媒體長達20年的敵對。1952年作為副總統候選人的尼克松被媒體曝光有秘密資金丑聞,艾森豪威爾和黨內高層就打算拋棄他以免連累選情。這與之前的力捧形成絕妙的諷刺。當尼克松通過著名的“奇克電視講話”挽回信任,艾氏又厚著臉皮請他回來,但此刻的尼克松對黨恐怕早就死心了。

在美國的權力結構中,副總統是權力塔尖最尷尬最乏味的一個職位。羅斯福稱做副總統等于做修女,杜魯門則刻薄地將之比作母牛的第五個乳頭。幸運的是,尼克松這個副總統并未淪為花瓶。他作為總統特使四處出訪,積累了豐富的外交經驗和政治閱歷。尤其是1958年在委內瑞拉遇襲和次年與赫魯曉夫的廚房辯論為他贏得了巨大的聲望。由于艾氏年邁多病,他在1955~1957年期間三度代行總統職權。可以說,尼克松做副總統是因禍得福。

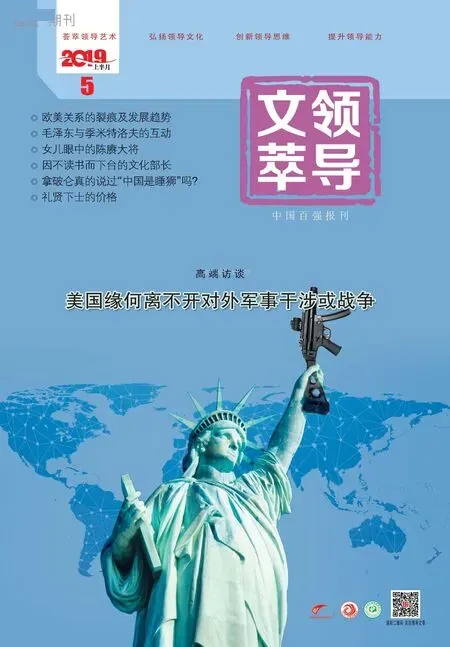

尼克松的外交經驗和共和黨的一貫傳統大致決定了后來尼克松執政的側重點。美國憲法對總統的外交權力定義比較模糊,理論上外交權力由總統和國會共享,但隨著戰后美國海外利益增多,插手國際事務的力度加大,總統的外交軍事權力借助一次又一次的戰爭得以擴張。譬如美國迄今的所有對外戰爭中真正由國會正式宣戰的都不在戰后。而在戰前,羅斯福總統為了應付經濟危機頻繁地向國會遞交意見書,由國會迅速立法,久而久之總統也獲得了部分立法權,這使得美國三權分立制衡的局面一步步向行政權方傾斜。到了尼克松任內,則將這種失衡狀態發展到引起國會和大眾恐慌的地步,而這又與他熱衷的“側近政治”密不可分。

如前所說,尼克松在政治上很孤獨,成為總統后更是如此。內閣的人事任命必須考慮黨派及區域平衡、利益紐帶、種族膚色和宗教信仰等許多與能力無關的外在因素。他必須與內閣部長們分享權力,效率低下不說,內閣的忠誠度和保密性也缺少保證。尼克松索性拋開這些職業文官,改而起用親信,發展側近政治。白宮辦公廳、國家安全委員會等總統幕僚機構由此急劇膨脹,比之羅斯福時代擴大了10倍,以至出現“廷大于朝”的局面。當時尼克松班子里除了國務卿羅切斯和司法部長米切爾(前者乃其海軍戰友,后者是律師行合伙人)外,中堅力量是被稱為“條頓族三好漢”(皆德裔)的霍爾德曼、埃希利曼和基辛格。

霍爾德曼擔任白宮辦公廳主任,扮演著帝王身邊總管太監的角色,他要不點頭,議員和部長們休想見上總統一面;埃希利曼擔任國內事務助理,是個驕橫之人,內閣部長都得定期向他匯報工作;與前兩人長年追隨尼克松不同,基辛格是從共和黨政敵尼爾遜·洛克菲勒陣營挖來的,但作為國家安全助理更受重用,外交國策大都出自他和尼克松本人的黑箱策劃和秘密實施,從1969年轟炸柬埔寨到1972年中國破冰,許多外交活動莫說國會,就連國務卿羅切斯事前都沒探到風聲。這樣做大大激怒了國會,為日后的府院之爭埋下了伏筆。

與內閣部長不同,白宮幕僚僅為總統私人顧問性質,開此任用先河者仍是羅斯福。幕僚團隊的存在可謂利弊參半:好處在于皆總統親信,行事效率、忠誠度和默契度高,減少了因部門或派系爭斗帶來的內耗;弊端在于缺乏系統科學的選拔,全憑總統個人判斷,人少時尚可識人善用,人一多任伯樂也看走眼。因此,幕僚的素質難免良莠不齊,大打折扣。

倒霉的是,孤立的尼克松除了側近親信外已無人可用,但他越是重用親信,就越是惹得官僚猜忌,當時甚至還出現國防部在白宮安插耳目的事。進入20世紀70年代,美國反戰情緒濃厚,政府內部出現了許多泄密事件,而媒體也積極參與其中。為了應付這種局面,尼克松打算動用聯邦特工對泄密嫌疑人進行竊聽和監控。可是,中情局不能干預國內事務,而聯邦調查5局局長埃德加·胡佛雖是無黨派人士,卻因發跡于民主黨人掌權的年代而更親民主黨,他搬出制度拒絕了總統,盡管同樣的勾當他以前并沒少干。無奈之下,尼克松只得授意幕僚班子暗中招募人員實施該計劃,這批“山寨版特工”就是史上有名的“管子工”。事實證明,這個草臺班子成事不足,敗事有余。水門事件,正是側近政治之弊發展到極致的表現。

1972年6月17日,共和黨總統競選委員會派出5名“管子工”夤夜潛入坐落于首都華盛頓特區西北部水門大廈的民主黨總部,企圖安裝竊聽器,不料被警察抓獲。事后調查顯示,這是由少數幾個滿懷野心,立功心切的總統幕僚擅自策劃的,莫說尼克松本人,就連國內事務助理埃利希曼也蒙在鼓里。事情剛見報時,尼克松甚至還以為是民主黨栽贓。姑且不論其手法之拙劣,光是從目標的選擇就明白是何等的缺乏政治常識了。當真相一點點浮出水面,從國會到最高法院,再到媒體大眾,不管是出于私怨還是公共正義的考慮,都紛紛將尼克松視為眾矢之的。從這一點來看,水門事件看似有些滑稽的偶然性背后隱藏著巨大的必然性,因為這并非單純的反尼克松之戰,而是立法權、司法權針對惡性擴張的行政權的戰爭;尼克松的敵人也并非國會和最高法院,而是它們身后被尼克松侮辱和踐踏的美國民主價值。

尼克松的政治遺產

水門事件以尼克松的身敗名裂收場,尼克松也由此成為美國歷史上第一位在任內辭職下臺的總統。繼任者福特更因特赦他而遭到連累,進而輸掉了1976年總統大選。退出政壇的尼克松并未完全放棄政治活動,而是以自己的特長為美國外交發揮余熱,最終重獲美國民眾的認可,為自己的晚年畫上了一個雖不完美,但也算善始善終的句號。

伊人已去,他所留給美國的除了震蕩,更多的還是寶貴的政治遺產。

首先,因為水門事件,自羅斯福以來的總統權力擴張勢頭被遏止。國會事后通過了一系列的法案對總統權力進行限制。譬如1973年《戰爭權力法》重新強化國會的宣戰權;1974年,通過了《預算和攔截控制法》,限制總統重組行政部門和攔截國會撥款的權力;1978年建立特別檢察官制度,授權特檢官在不受總統控制的前提下調查行政官員的違法行為。白宮也不復當年的跋扈,內部的一些人事任命都要經參議院通過才能生效。

其次,尼克松的專橫促進了美國公眾的權利意識大覺醒,對公權部門的不信任感顯著增強。這種情緒主要表現在媒體的態度上。如果說以前的美國記者還能好話歹話搭配銷售,那么后來似乎光報憂不報喜了。可以這么說,倘若沒有《華盛頓郵報》對水門事件的窮追不舍,大概也不會有2004年CBS和《紐約客》對于虐囚事件的深入揭露。

最后,尼克松超現實主義的外交理念對美國的冷戰外交思維產生了顛覆性沖擊,即便是重視意識形態的民主黨也不能完全排斥。在副總統任內,他頻繁外訪的域外見聞使他對戰后歐洲的衰落和亞洲的覺醒有了清醒認識。在他突訪中國之前,恐怕沒有哪個美國政客敢到中國大陸走一遭。而尼克松在20世紀50年代恰恰還是一個反共斗士。或許,毛澤東與他會談時所說的“我喜歡右派,人家說你是個右派”正是尼克松外交的最好概括。(摘自《南風窗》)