體教結合離我們有多遠

王 卓

說到底,只要中國體育體制和教育體制不變革,那么我們的體育和教育長期都將是兩張皮。

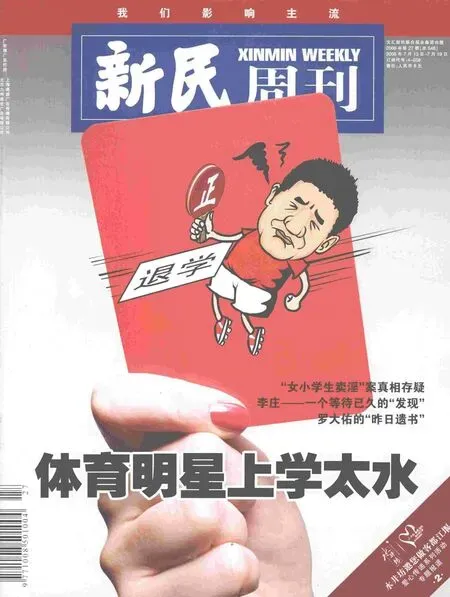

體育明星就讀國內大學并“獲贈”學位可謂司空見慣。有專家尖銳指出,如今的“體育明星求學記”幾乎變成一個兒童迪斯尼游樂園:充滿喧嘩與躁動,光鮮奪目卻沒有內涵。這不僅反映在教育行政管理的混亂和不公,更表現為價值體系的崩潰:努力與回報相分離,手段與目的相分離。或許,“劉國正退學事件”正是這一現象最直接的體現,尋根到底還是因為中國體育與教育之間所存的一道無法逾越的鴻溝,真正的體教結合距我們還有一段遙遠的路途。

體教真的結合了嗎?

中國奧委會名譽主席何振梁說:“失去體育的教育不完整,失去教育的體育將走向歧途。而‘體教結合能使雙方互補,何樂而不為?”其實,早在十多年前中國就在嘗試體教結合的路子,比如全國各大體育院校,各省市的地方體校都在宣稱,走體教結合的路子,然而實際上,中國體育和教育二者之間并沒有真正結合起來。

中國競技體育騰飛,“一條龍”體制起了關鍵作用,但隨著經濟社會快速發展,這種體制漸生弊端,其沉重的代價遭到越來越多的詬病。盡管像全國冠軍鄒春蘭那樣的搓澡工并不是多數,像亞洲大力士才力那樣在退役后的潦倒生活也僅僅是個案,但是我們無法否認的是,絕大多數競技體育運動員文化水平比較低,根源在于中國的運動員從小就脫離了教育,換句話說,在他們的家長幫助孩子選擇了體育之后,文化學習形同虛設,其中道理很簡單,在中國體育成績和文化成績二者無法兼得。

很多人不解,為什么國外一些國家能夠很好地實現“體教結合”呢?譬如比利時人雅克·羅格曾是一位水上運動員,而且年輕時就表現出極高的體育天賦,后來又成為比利時橄欖球隊的一員,他曾奪得帆船項目的一次世界冠軍、兩次世界亞軍,參加過三屆奧運會,更加讓人驚訝的是,他還是一個出色的外科整形醫生,獲得醫學博士學位,精通荷蘭語、法語、英語、德語、西班牙語等多個語種,并且對現代藝術情有獨鐘,后來他又成為了歐洲奧委會主席、國際奧委會主席。可以說,羅格如此博學而多才,除了自己的天斌外,更重要的是他生活在一個體教結合的大環境里,從小從事體育運動時,一直都沒有放棄學習和受教育的機會。

然而,在中國為什么運動員不能“文武雙全”呢?歸根到底就在于中國體育的“舉國體制”,從小選擇了體育的運動員自進體校的那時起,基本上都放棄了文化課的學習,盡管目前在中國很多體校都開設與運動員年齡相配套的文化課程,可是對于一心追求體育成績的運動員來說,是沒有興趣也沒有精力去學習的,時間久了學業基本上完全荒廢。等這些運動員取得驕人成績后再去上大學,一切都太晚了,由于基礎太差,根本就無法跟上大學學習的節奏,這也注定了許多運動員上大學僅僅是為了混個文憑而已。

幾年前,在一次采訪中,一位教練曾給我講了一個他們隊里發生的笑話:一位運動員來省隊訓練,由于枕頭破了沒有線縫,便給父母寫信,枕頭的枕不會寫,就空著了,他又把“線”字錯寫成了“錢”,因此信中這樣寫道:媽媽,我在省隊一切都好,就是頭破了一個洞,我沒有錢縫,快給我寄點錢過來……”那個年代還沒有電話,父母在接到這封信后,擔心壞了,風風火火趕到了省城,結果看到兒子還在隊里練得熱火朝天呢……

盡管這樣的笑話在當今社會已經很少會發生了,但是運動員脫離教育的情況依然沒有改變。他們的文化基礎都比較差,即使上了大學也很難完成學業。而且很多大學學科專業性都非常強,對于參加高考進入大學的學生來說,讀書也非易事,何況是缺乏文化基礎的運動員呢?

有專家如此感慨:“體教結合是個聽起來很美的目標,但實行起來難度非常大。高校體育特長生招生分三種,第一種是不需要參加高考直接入學的,這樣的學生必須是在國際比賽中有非常出色的成績的國際健將型的;第二種是國家一級、二級運動員,他們要參加高考,但分數只需要達到正常入學標準的60%左右。這兩類學生體育成績非常好,但學習就很難保證了。第三種是要參加高考,而且分數也不能太低,適當降低一些成績的學生。這一類學生學習可以保證了,但運動成績又很難和前兩種相比。”

中國體育不重視教育,從另一個角度分析,中國教育在某種程度上也不是很重視體育。目前,中國教育系統特別是很多中小學忽視體育,體質監測結果表明中國學生體態繼續發胖,體能和視力繼續下降,不僅影響個人健康,長此以往還將影響民族素質和國家競爭力,同時這種情況也解釋了為什么中國很少出現像比利時人羅格那樣“文武雙全”的全才。

于芬“探路”未成功

當前,除了一些省市體校外,全國各體育院校都有著“體教結合”的標簽,然而嚴格說來,這些并不是真正意義上的體教結合。比如,北京體育大學在每屆奧運會后都會驕傲地向外界宣稱:本校學生奪取多少多少奧運會金牌。可當你仔細看看那些“英雄學生”,都是清一色的熟悉面孔:張國政、王旭、陳中、羅微、張怡寧、孟關良、羅雪娟、王義夫、王麗娜……這些只不過是在北體大掛名的學生而已,而且他們自小接受都是“重視體育專項,忽視文化學習”的培養模式,退一步講,即使有些高水平運動員多年在體育大學(學院)學習、訓練(比如冬奧會滑雪冠軍韓曉鵬),可是他們和各省市專業隊里的運動員并無什么兩樣,試問他們能抽出多少時間進行文化課學習,所謂“體教結合”只是冠冕堂皇的說法而已。

多年來,國內知名跳水教練于芬組建的“清華跳水隊”,也被外界看成是體教結合的試驗田。12年前,在了解到清華大學有培養學生運動員的意向后,在清華大學的積極扶持下,于芬成立了清華跳水隊。熊晴清、勞麗詩以及周呂鑫等都是她門下的弟子,1998年從國家隊退役的伏明霞也以讀書的原因在于芬的清華大學跳水隊訓練,而且在悉尼奧運會上成功復出,并勇奪金牌,因此清華跳水隊“體教結合”模式一度名聲大噪。

于芬曾多次表達自己創辦清華跳水隊的初衷,“作為運動員很多人是優秀的,甚至是異常出色的,但是除了跳水他們還能干什么?事實上,我也經常對他們在賽場之外的一些所作所為有一種恨鐵不成鋼的感覺。更何況,運動隊本來就是一個高淘汰率的團體,那些沒跳出成績的隊員,他們退役后的生活甚至都有可能成問

題。可以說,正是在這樣一種背景下,我希望能夠有一個突破,那就是有朝一日自己帶出來的隊員不僅有實力奪取奧運會冠軍,而且離開跳水以后,他也同樣可以像一個正常人那樣進入社會參與競爭,成為一個完全意義上的社會人。而清華大學碰巧有這樣一種體教結合的想法,所以我就來了,經過多年的摸索,至少我們已經證明,這種模式已經絕對不再是一廂情愿。伏明霞、勞麗詩這兩位奧運會冠軍,便是對我們成績的充分肯定。”

于芬坦言,她之所以會對清華跳水隊這種“體教結合”的模式越來越喜歡,是因為在進入了清華大學這個學術氛圍很濃的地方之后,她才發現其實不僅隊員是需要學習的,就連她本人也是需要不斷提高的:“我一進清華,學校就已經給了我教授的待遇。現在我是清華的終身教授,同時也是北京體育大學的碩士生導師,似乎應該心滿意足了,但是,我還是覺得自己應該學習更多的東西。所以,我在拿下了碩士學位之后,目前正在攻讀博士學位。我這個年齡的人在這個環境中都有這樣的沖勁,就更不用說那些隊員了。從這個角度講,就算我于芬在原來的模式下再培養幾個奧運會冠軍,也不過就是數量上的變化,并不比我在現在這種模式下多培養幾位既具有跳水專長而且又是真正意義的大學生、研究生更有現實意義。”

可是,從目前情況看于芬所說的“體教結合”與體育院校的培養形式同樣是大同小異,她選拔上來的這些運動員自小也都在各省市體校訓練,同樣是沒有文化基礎的,后來他們即使到清華訓練,也并不能說明他們就實現“體教結合”了。而且讓于芬更頭痛的是,四年前她的隊員出現了嚴重的“出逃”現象,清華跳水隊相關方面不得不與學生家長、一些省市體育局對簿公堂。最根本的原因在于,2001年游泳中心宣布,在一個注冊年度里,運動員只能注冊一個單位,不能進行雙重注冊。由于這個規定,清華跳水隊在此后兩年沒有參加全國比賽。很多在清華練跳水的孩子一下子陷入絕望,甚至被內部人士告知,在清華跳水隊訓練,不但很難參加全運會,而且很難再進國家隊。

很多人認為,于芬“探路”之所以未能取得成功(目前甚至還舉步維艱),主要在于清華的“體教結合”模式與傳統的舉國體制共同生存于中國跳水界時產生了相互排斥的矛盾。這其中的矛盾,可能有多方面的利害關系驅動,也可能有著一些體制上的沖突,同時需要補充一句的是,清華跳水隊也并不是真正意義上的“體教結合”。

老虎伍茲為何拿不到文憑?

歐美國家學校體育發展有很多我們可以借鑒的東西,但前提是他們整體水平達到了一定的高度,從小學到初中、高中、大學,都有一套完善的選拔機制和培養模式,運動員從小就是邊訓練邊接受文化教育,二者缺一不可。而我們國家綜合實力還不夠,各級別運動隊培養機制還不健全,業余和專業之間水平相差懸殊。只有到了大學這個階段才開始要求比賽和學習結合,而運動員既要取得好成績,還要拿到高校畢業證書,這幾乎是不可能的。可見,“混文憑”現象既有體育界也原因,也有教育界的失誤。比如,幾年前中國某知名運動員在國際賽場上取得一系列的輝煌后,某大學恨不得盡快把大學里的最高學位授予他,這樣的做法不僅無視學校的尊嚴,更加是對高水平運動員的一種變態的“溺愛”,這是不正常的,而在歐美一些發達國家里這是根本無法想象的。

記得在2000年悉尼奧運會上,東道主選手、18歲的澳大利亞人索普身穿一襲黑色連體緊身“鯊魚皮”泳裝,宛如碧波中前進的鯊魚,劈波斬浪,一舉奪得3枚金牌,頓時威震世界體壇。奧運會后,索普希望能夠免試直升悉尼大學,并開始與相關方面研究攻讀大學課程的計劃。誰知這個消息一傳出來立即引起各界關注,尤其澳大利亞一批應屆高中畢業生和一些大學極力反對。為此,悉尼大學體育聯會出面解釋,稱悉尼大學同新州體育學院之間訂有協議,允許優秀運動員在體育運動期間繼續攻讀學位課程,免予高中會考直升大學不乏其人,只要入學后他的學習成績能過關就可以了。

盡管如此,澳大利亞民眾仍不贊同,有人在互聯網上做了一個民意調查,結果顯示近18000名、60%以上的網民認為,索普不參加高中會考實在不公平,是對公平的教育制度的挑戰。一位沒有透露姓名的投票者說:我們許多人都是經過了十年寒窗才進入大學殿堂,索普憑什么“一步登天”,這樣做將會大大打擊其他學生的積極性。面對這些沸沸揚揚的議論,迫于壓力索普只好作出回應:上大學要靠自己的成績,一定會參加會考。

幾年前,記者在采訪加拿大游泳隊教練安德魯·科爾時曾了解到,他們國家游泳隊的運動員竟然是全職的大學生,他們都是通過正規的渠道考試進入大學的。考試通不過,無論游泳成績多么出色,大學是不會招收他們的。而且在加拿大游泳運動員十分普及,竟然有40所大學擁有自己的游泳隊,共有2000多名專業游泳運動員。這些大學都是學術成就較高的,對學生的要求也很嚴格,因此不存在不通過入學考試或降低很多標準去招收學生的情況。科爾透露:“即使是學生運動員,因為參加世界性比賽而耽誤了課程,每個學期仍必須修滿一定的學時。在參加考試上,他們與普通學生的標準一樣,不會受到特殊照顧,即便他是奧運冠軍或世界冠軍也不行。”

據了解,同加拿大一樣,美國大學生的學習和訓練都做到了“兩手抓”,他們的就業同其他同學沒什么兩樣,美國游泳隊教練曾經介紹說,美國大學生體育協會規定,一個運動員每周的訓練時間不能超過20小時,執行得非常嚴格,超過了不行。另外,一個學生一個賽季的上場場次也有限制,場次到了,即便是到了最關鍵的比賽,他也不能上場。這一規定的目的就是為了保證學生運動員的學習時間。

再以美國本土的NBA隊員為例,我們知道NBA的儲備人才主要來自于美國大學籃球聯盟,而讓中國運動員無法想象的是,美國高中學校里的籃球運動員要想有幸加入夢寐以求大學籃球聯盟,不僅在入學之時的SAT與ACT測驗(高中學生學業能力的測試)分數都有最低限制,而且學業平均成績必須保持在2.0(及格線)以上,只要有一門不及格,馬上就不得出賽。這些規定主要是為了向全社會宣告:大學以教育為目的,因此運動員仍應以受教育為主要目標,而體育僅僅是教育的一個方面。

與此同時美國大學學業對“體育特招生”來說并不輕松。例如:高爾夫球手伍茲曾經在19歲時成功申請入讀美國名校斯坦福大學,而且伍茲在斯坦福學習很努力,第一年他就學了很多課程,包括歷史、計算機、高爾夫,還有葡萄牙語。二年級時,伍茲又在課程表上加上了經濟學、非洲文學和種族研究等課程。不過他為了參加高爾夫職業聯賽,在大學二年級時主動放棄了學業。如今,盡管他已經成為了世界最知名、最富有的運動員之一,可是斯坦福大學至今也沒有給他“獎勵”一個文憑。這正是一所大學堅持自己尊嚴的結果,更是美國“體教結合”最嚴格最成功的一面。試問伍茲如果選擇的是中國的大學呢,情況會怎么樣?

相比之下,中國的“體教結合”真是太落伍了。說到底,只要中國體育體制和教育體制不變革,那么我們的體育和教育長期都將是兩張皮。