痞子蔡:網絡不是終南捷徑

錢亦蕉

如果只想成為作家,不必非得在網絡上寫;如果真的熱愛寫作,那么在網絡上寫作可以很單純、很快樂。

痞子蔡又來了,這次他帶來的是去年底完成的新作《回眸》,這是他自《第一次的親密接觸》席卷網絡10年來的第九部作品。幾乎是一年一部,痞子蔡用自己特有的疏離堅持著網絡寫作,他的正業是臺南立德大學資源環境學方面的教師,而每年的暑假卻獻給了一直無法割舍的網絡文學。蔡智恒是專業學者,痞子蔡是業余寫手,兩者很好地融合在一起。

或許正是兩種身份,讓痞子蔡沒有現今很多網絡寫手的急功近利,他不著急寫得多,不著急著出版,寫完一部,首先貼在網絡上,不管多少人跟他說這會影響他實體書的銷量,他依舊我行我素。他說,“我不靠寫作為生,我的寫作也并不為了賺錢,當然,最終寫作的收入確實要比當教授來得多,但這只是結果,不是目的。”

也因為兩種身份,這個第一代網絡寫手,至今還是“寫手”,他不把自己當作家,所以也沒有作家那種要著書立言、傳世經典的野心,他的寫作只是一種“釋放”。所以,《回眸》還是跟10年前的《親密接觸》一樣,是個帶著溫馨幽默、又淡淡哀傷的愛情故事,好像沒什么“進步”,卻仍然撥人心弦。

《回眸》中的男女雙方也不是面對面的談情說愛,而使用了“通字條”的方式,正如《親密接觸》中的網絡聊天和留言。可見,痞子蔡總喜歡這樣一種“隔”的意境。問到他自己的愛情,他說與太太雖然結婚才4年不到,但認識已經20多年了,當年他曾發動“情書”攻勢來追求這個同校女生。通字條、網絡聊天、情書,難道真的是相見不如不見?還是因為他太相信自己的筆下幽默?

至少,十多年前,這樣的幽默和細膩俘虜了網上眾多人的心,讓他成了華語網絡文學的鼻祖。

感情需要時間催化

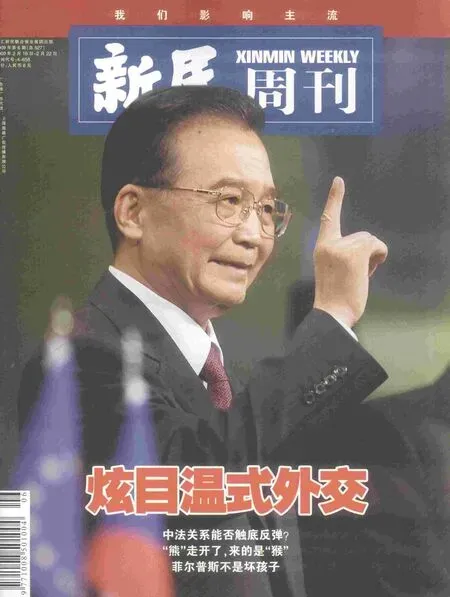

《新民周刊》:這次的《回眸》里面寫到了“通字條”,你以前有過這樣的經驗嗎?當年臺灣的高中生活是什么樣的?

蔡智恒:這確實是我高中時的親身經驗,我也在課桌的抽屜里跟補校生通過字條,只是在小說中更夸飾了一些。不僅如此,書中所寫到的寫一篇一萬字的議論文,寫了三遍,這也是我,連同學推舉我寫以及老師把稿子遺失害我重寫都一模一樣。

以前臺灣大學錄取率很低,高中生本來就少,上了高中才能進大學,所以學生壓力很大,大到有的人在放榜時會自殺,美術、體育等課都拿來上數學、國文。那時男生有“發禁”(剪短發),女校學生如與男生說話,就要記一次小過,如果拖手就記一次大過,三次小過等于一次大過,三次大過就要開除。當然,現在這些都不存在了。

《新民周刊》:現在的通訊越來越發達,社會越來越透明,不管是情書還是字條都越來越沒有用武之地,所以讓你發出了“可惜網絡上的東西太快了,少了時間的醞釀與發酵”的感慨嗎?

蔡智恒:現在的溝通方式更便捷,手機啊、QQ啊,不會像以前那樣通字條,時間拉得長,一來一回要一天,這是上個世紀80年代才會有的故事,以后,再也不會用這樣的方式了。

有些感情會在不相見中積累;有時一直在一起,突然不見,就會產生喜歡的感覺,感情是需要時間來催化的。

《新民周刊》:《回眸》的故事還是讓人想到《第一次的親密接觸》,里面的淡淡的情調依舊沒變,是不是也可以說,這么多年來,你沒有“進步”呢?或者說《親密接觸》不可超越呢?

蔡智恒:我在大學教書、搞研究,這才是我的正業。所以我把寫作看得比較單純,空閑下來就寫了,寫不出來就不寫了。我在文學上沒有那么強大的企圖心,沒有夢和野心,這樣也就比較輕松。

《第一次的親密接觸》的轟動是有一個特定背景的,它不是單純的文學現象,而是文學+網絡的第一次成功實踐。不是說在文學上它有多么經典,而是時勢造英雄,恰巧在那樣的時刻,我的《親密接觸》擔起了那樣的角色。所以現在再不可能有網絡小說達到那樣的流傳程度了。第一部總是最震撼人心的。但是我覺得不應該從影響力程度來判斷一部作品的文學價值。

很單純、很快樂

《新民周刊》:已經出版到第九部作品了,為什么你仍堅持說自己是一個網絡寫手,而非作家?

蔡智恒:作家可以算是一種職業,但寫手只是寫東西的人。因為我將來可能還會寫,但卻未必要出版。簡單說,我已經習慣把作品貼上網,至于會不會被出書,那就不一定。也不會因為不出書就不寫。所以我算寫手。

《新民周刊》:你始終先把文章掛在網上,然后再落地出書。這會影響你的紙質書的銷量嗎?

蔡智恒:把作品貼在網上再出書,確實會影響銷量,這點我很清楚,出版社也很清楚。但我捍衛的不是“網絡”這塊招牌,而是簡單且自由的創作心態,還有跟許多朋友的默契。他們跟我也許只隔一個巷口,也許隔了一座海洋,但只要打開計算機,他們便能讀到我寫下的東西和心情,隨時且隨地。

很多人都不能理解我為什么要把作品先貼上網,但世界上總有一些單純的人吧。十年來,很多人都猜測我為什么這樣做,有人覺得我利用網絡人氣,使得作品大賣,認為我會算計,他們覺得我這樣做總歸是有利益方面的目的的。但是,現在大家也體會到這樣做確實會影響銷量,損害自己的利益。出版社也不喜歡,因為方便了盜版。但我還是要堅持,因為很多讀者可能沒辦法買書,比如在海外念書的學生,我要讓他們也能看到我的作品。我寫作并不是為了賺錢,而是一種釋放。

《新民周刊》:如果現在有人來請教你的網絡寫手經驗,你會對他們說什么呢?

蔡智恒:在網絡上寫東西還不錯,很好玩,但不要有得失心。也不要把網絡寫作當作成為作家的終南捷徑。如果只想成為作家,不必非得在網絡上寫;如果真的熱愛寫作,那么在網絡上寫作可以很單純、很快樂。

《新民周刊》:很多網絡寫手常常感嘆讀者逼著自己不能放棄,這種鼓勵的力量強大到什么地步呢?

蔡智恒:坦白說,網絡上的讀者都很熱情,網絡寫手確實很不希望讓讀者失望,于是會想寫下去,這點我能理解,而且這種心情我也有。讀者的鼓勵力量確實很大,在網絡上的讀者有時會很像你的朋友,因為你們之間可能不存在商業關系,也就是說,他們可能閱讀你的文字卻沒買過你的書,因此有時你會覺得他們更像朋友、不像讀者。當你失意時,如果有很多朋友鼓勵你、安慰你,我以為這是一種“感動”的力量。

自由書寫超越文學價值

《新民周刊》:但是現在網絡作者與讀者之間也會產生商業關系了,對于現在流行的網上付費閱讀,你怎么看?

蔡智恒:我不懂“網絡付費閱讀”的概念,因為這情形在臺灣并沒有發生。文字畢竟也是智能結晶,在現在這種尊重著作權的年代,付費閱讀作品,很合理。不過可能因為我比較傲、寫作動機也單純,我不會要人付費在網絡上閱讀我的文字。

《新民周刊》:網絡文學十年來,經歷了幾代寫手,你作為第一代網絡寫手,如何看待其中的變化呢?

蔡智恒:其實應該說自從出版社開始出網絡小說后,網絡文學就變了。很多寫手都會想盡辦法吸引讀者或出版社注意他的作品,以達到出書的目的。在出版社的商業機制還沒進入網絡前,網絡寫手的創作動機很單純,幾乎全是抒發心情的作品。簡單說,寫手的心態變了,網絡文學的樣貌因而改變。

《新民周刊》:《第一次的親密接觸》也是從網絡到出版,開啟了網絡文學商業化之風,你如何再保持寫作的單純?

蔡智恒:有個觀念要先厘清,“網絡文學”不等同于“網絡文學出版品”。只是大家心中關于網絡文學的概念通常來自于網絡文學出版品。而網絡文學出版品確實是出版社在商業考慮下,不管文學性如何,只知道趁著風潮大量出書。

其實我一直以為網絡文學的最大意義在于提供寫作者一個新的且自由寬容的創作環境,而非誕生出新的文學形式或更好的文學作品。讓創作門坎降低、讓喜愛寫作的人都能自由寫作,這當然是好事。但如果只從“作品”的角度,那么所有人都能自由書寫的環境,作品水平自然是魚龍雜處,這是理所當然。問題在于,我們是否該只從文學價值的角度看待網絡文學?(本刊記者王倩對此文亦有貢獻)■