高鐵酸性礦井水處理回用技術研究

李 龍 王 麗 張 旭 買 帥

【摘 要】采用混凝沉淀燒杯攪拌實驗和濾柱模型實驗,研究了pH值、絮凝劑投加量對混凝沉淀除鐵效果的影響,以及濾料、濾速對過濾出水水質的影響。結果表明,采用微量滴堿法將pH值調至7.0,鐵的去除率達93.18%;1%(質量濃度)PAC最佳投加量為0.5ml,鐵的去除率為98.23%;經高錳酸鉀溶液浸泡的錳砂,除鐵效果優良,出水鐵濃度均在0.5 mg/ L以下,能夠達到電廠相關用水水質標準。

【關鍵詞】高鐵礦井水 pH調整 混凝沉淀 錳砂過濾

肥城大封煤矸石電廠利用已關閉的大封煤礦場地建設,并利用大封煤礦高達9600m3/d的礦井水作為電廠的主要水源,礦井水的水質能夠滿足相應工業用水水質標準。由于尚未查明的原因,近期大封礦井水水質發生突變,成為高鐵、高錳、高硫酸鹽的酸性礦井水。無論從處理利用的資源節約角度還是實現達標排放的環境保護角度,大封礦井水都必須進行處理。本試驗研究的目標是探索確定技術先進、經濟合理的礦井水除鐵工藝,并為下一步工程設計提出工藝方案。

目前礦井水中的含鐵量達到690mg/L,超過電廠用水標準(0.5 mg/L)1000余倍,超過煤炭工業污染物排放標準(6 mg/L)100余倍,是一般高含鐵地下水(一般范圍10~20 mg/L)的30余倍,屬于特高含鐵量的礦井水。初步考慮的技術方案為預曝氣氧化+pH調整+混凝沉淀+錳砂接觸氧化。本方案與傳統錳砂接觸氧化技術相比,主要是增加了預曝氣氧化和混凝沉淀分離環節。

1試驗條件和裝置

1.1試驗水質及回用目標

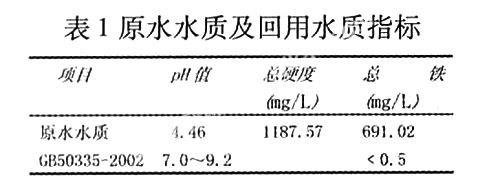

試驗水樣為電廠礦井水,回用水質目標要達到工業循環冷卻水標準。水質如表1所示。

1.2試驗系統

(1)pH值調整試驗系統:以濃度1mol/L的氫氧化鈉溶液為中和劑,用pH計-玻璃電極法測定pH值變化。用鄰二氮雜菲分光光度法測定鐵含量。

(2)絮凝沉淀試驗系統:選用堿性聚合鋁和分子量300萬的陰離子型聚丙烯酰胺為絮凝劑;試驗采用六聯電動攪拌器進行。混合時間為1 min,轉速150r/min;反應時間10 min,轉速40r/min;反應后靜置沉淀15 min。然后取上清液測定有關水質指標。

(3)接觸氧化試驗系統:裝配了兩只有機玻璃接觸氧化柱,其有效直徑D=76mm,有效高度H=500mm,容積V=2.25L。催化氧化填料為湘潭錳砂,粒徑范圍為6~20目,填料高420mm。兩個接觸氧化柱分別裝填用水樣浸泡熟化的錳砂和用高錳酸鉀改性的錳砂。

2 結果與討論

2.1pH值調整試驗

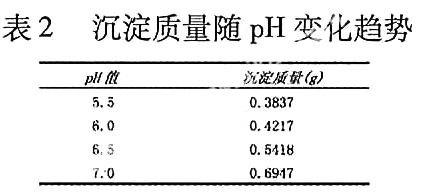

在500ml預曝氣后的水樣中快速加入氫氧化鈉溶液,同時測定pH值變化。沉淀30min后過濾烘干灰化后稱量沉淀質量,結果如表2所示。

測定過濾后上清液鐵含量時卻發現鐵含量依然很高,結合有關水解聚合理論,鐵離子水解聚合反應過程可分為水解階段、聚合階段、凝膠-沉淀生成階段。加堿方式的不同會導致水解中間產物的不同,進而影響到沉淀效果。

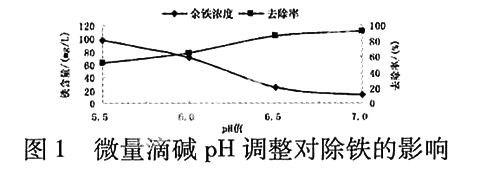

所以第二階段pH調整實驗采用微量滴堿法,在緩慢地微滴堿的同時加以強攪拌,同時測定pH值變化(以下實驗均采用配制的模擬水樣,其鐵濃度為207.11 mg/L,pH值約小于2)。將調整后水樣沉淀后過濾,測定上清液鐵含量,結果如圖1所示。

由圖1數據可知,當將pH調至6.5時,鐵的去除率為87.63%;當調至7.0時,去除率更達93.18%。

2.2絮凝沉淀試驗

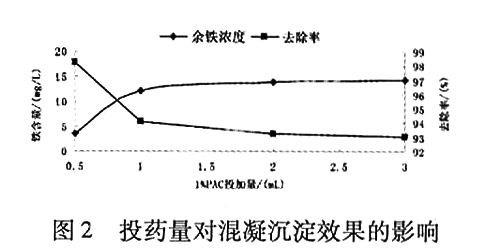

實驗選用絮凝劑PAC和PAM作對比。取四組經預曝氣的500ml水樣,分別用微量滴堿法調節pH至7.0,然后投加不同量1% PAC混凝沉淀,測定上清液鐵含量如下圖2。

結果表明,投加0.5mlPAC時效果最好。加入聚丙烯酰胺(PAM)高分子絮凝劑,改善絮凝效果不明顯,故不擬使用。

2.3接觸氧化試驗

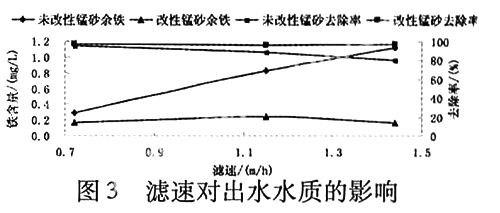

將水樣浸泡后的錳砂用水樣循環過濾以熟化錳砂。結果9天后才有明顯除鐵效果,熟化速度偏慢。用同種同量錳砂經1L 5%高錳酸鉀溶液浸泡24h使其改性,將其轉移至接觸氧化柱中,熟化速度較快,比較兩個錳砂柱除鐵效果如下圖3所示。

由圖3可見,當提高濾柱濾速時,未經改性的錳砂濾柱除鐵效率有所下降。而經高錳酸鉀馴化改性的錳砂濾柱在濾速提高時依然保持良好的除鐵性能。

3 結論

(1)通過對不同pH條件、不同絮凝和混凝劑投加量、不同接觸氧化濾柱濾速等多因子、多水平的組合試驗,初步確定組合工藝路線為:預曝氣—調pH值到6.0至6.5—混凝沉淀—接觸氧化濾池—出水。

(2)將pH調整到7.0,加1%的PAC 0.5ml混凝沉淀后可去除水中絕大部分鐵,去除率達98.23%。

(3)經高錳酸鉀溶液浸泡的錳砂過濾,除鐵效果優良,出水鐵濃度能夠達到電廠相關用水水質標準。

參考文獻:

[1]李圭白,劉超.地下水除鐵除錳(第二版)[M].北京:中國建筑工業出版社,1989:1-205.

[2]李福勤,楊靜,何緒文,唐躍剛等.高礦化度高鐵錳礦井水回用處理工藝研究[J].中國礦業大學學報,2006,35(5):637-640.

[3]湯鴻霄,錢易,文湘華等.水體顆粒物和難降解有機物的特性與控制技術原理:上卷——水體顆粒物[M].北京:中國環境科學出版社,2000:137-173.