基于勝任力的企業培訓方法研究

湯偉偉 王 旭

摘要:隨著中國經濟的發展,企業的全球化,對員工的培訓力度越來越大。培訓對于企業來說是一種投資,企業在培訓投入增加的同時,對培訓的期望值也在增加,培訓的有效性也就成為了焦點。基于勝任力的培訓能夠有效提升培訓效果,因此受到越來越多的組織或團體的重視。

關鍵詞:培訓;勝任力;有效性

中圖分類號:F404.1

文獻標識碼:A

文章編號:1672-3198(2009)11-0135-02

1勝任力的源起和內涵

20世紀60年代后期,美國國務院支持哈佛大學的著名心理學家McClelland博士對選拔外交官(FSIO)的方法進行研究。在項目過程中,McClelland博士經過長期研究,提出了勝任模型及其分析方法,并建立咨詢公司承擔為美國政府選拔外事情報官員的任務。20世紀70年代初,在其具有標志意義的文章{(Testing for competence rather than for in—telligenee)首次提出勝任力概念。他運用大量的研究說明濫用智力測驗來判斷個人能力的不合理性,從第一手材料人手,直接發覺那些能真正影響工作業績的個人條件和行為特征。在此之后,全世界的學者對勝任力開始了廣泛而深入的研究。產生了大量的研究成果。

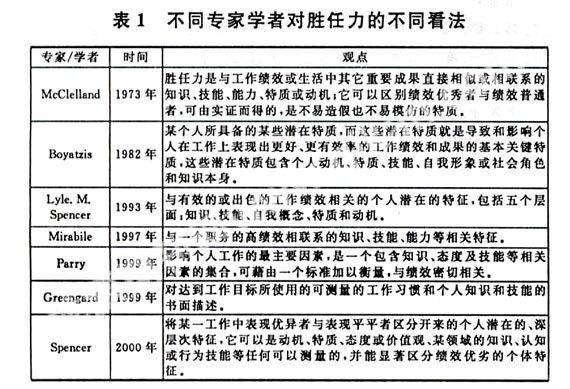

自McCleIland博士首次提出“勝任力”的概念后,勝任力的理論研究和應用在西方發達國家就成為一種前沿的管理理念。但是對于什么是勝任力,不同專家學者有不同的看法;

綜上,勝任力是能將某一工作(或組織、文化)中績效優秀者與表現一般者區分開來的個人的深層次特征,這些特征是人格特征中深層且持久部分,可以遷移到不同的情況中,并且能持續相當長的時間,勝任力能預測個體的行為表現及工作績效。

2企業員工培訓問題與勝任力的融合

企業為員工提供培訓。目的是為了提升員工知識、技能、行為和態度等,實現企業的最終目標。實踐表明,以往的實際培訓過程中出現內容、課程、形式與企業總體目標聯系不緊密的現象。培訓內容的確定缺乏針對性;培訓方式簡單枯燥;培訓目標不明確;培訓設計和開發過程中員工參與程度不夠,是被動的接受,學非所用,使培訓投入難以形成良好的效益。這無疑是企業人力、財力、物力和時間的極度浪費。

企業培訓的目的是為了提高效益,而績效考核恰恰能達到檢驗的要求。勝任特征理論的出現,提供了建立員工勝任特征與組織績效之間直接聯系的分析思路。彭劍鋒在《人力資源管理概論》一書中,從投入產出的角度分析了勝任特征與績效之間的驅動關系。他認為;動機、個性、自我形象、價值觀、社會角色、態度以及知識與技能等都決定并作用于人的行為,以至最終驅動績效的產生。而勝任特征構成要素之間則以潛在的部分“推動”或“阻礙”表象的部分的方式,影響勝任特征作用于行為的過程乃至結果。

由于勝任特征與績效有很好的表面效度。因此,從理論上說,企業如果希望通過培訓提高績效,就必須想辦法通過培訓的方式,讓員工具備了相關的勝任特征。

3基于勝任特征的培訓方法研究

培訓方法是培訓內容得以交流的載體,也是培訓效果的保證。結合勝任特征的分類,將培訓方法分為基準性勝任特征培訓法和鑒別性勝任特征法。

3、1基準性勝任特征培訓方法

基準性勝任特征主要包含知識、技能這兩部分內容。這部分內容比較容易編碼化。可以脫離擁有者而獨立存在。對于這些內容,最經濟、有效的方法就是由培訓者整理之后,通過集中強化的手段灌輸給被培訓者。其理論基礎為學習理論中的行為主義、認知主義。現有的培訓方法,如課堂講解法、遠程學習法、視聽技術學習法以及在職培訓、情景模擬、商業游戲、案例分析、行為塑造、交互式錄象、互聯網培訓等都可以很好地滿足這方面的需求。

3、2鑒別性勝任特征培訓方法

鑒別性勝任特征主要包含社會角色、自我概念、特質和動機等勝任特征,其核心是“知道怎么做(know how)”與“知道誰來做(know who)”的內隱知識。因此,針對這部分內容的培訓,傳統的培訓方法如果不經過相應的變化就無法取得很好的效果。

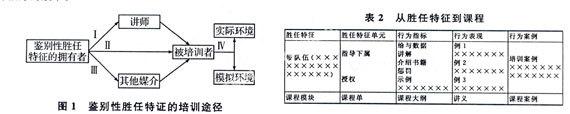

由圖1可知,鑒別性勝任特征的培訓可以通過這樣四條途徑加以培訓。第一條途徑就是將鑒別性勝任特征轉換為外顯的內容,然后針對這些外顯的內容用傳統的培訓方法加以培訓。第二條途徑是從將鑒別性勝任特征的擁有者與鑒別性勝任特征的被培訓者放在一起,創造他們輔導和學習的環境。第三條途徑是通過現代手段,將鑒別性勝任特征擁有者的信息錄制下來,不必讓兩者面對面地交流,而且可以大面積傳播。第四條途徑是被培訓者試錯法。該方法無需鑒別性勝任特征擁有者的榜樣作用,只要提供環境和判斷的標準,讓被培訓者實際操作就可以了。下面,我們將具體結合這四個途徑,來談談他們是如何操作的。以及在操作中需要注意哪些問題。

(1)途徑一。當試著用語言或筆把頭腦中的觀點和想象描繪出來時。就會發現這些表達往往不盡人意。因此要精確地勾勒出頭腦中內隱的鑒別性勝任特征,將其外顯化,是相當困難的。這就意味著必須尋找到一些方法來表達那些可以意會卻不可言傳的勝任特征。而達到這一目的最有力的工具之一,便是充分借助和利用概念、歸納、類比、假設等一系列的邏輯方法。將抽象的鑒別性勝任特征具體化、直觀化。

王繼承在《誰能勝任一勝任模型及應用》一書中,談到勝任特征在培訓中的應用問題,所用的培訓方法選擇的就是這個途徑,相對比較容易操作。但比較粗糙。他提出從勝任特征到課程開發的一個流程,如表2所示:

(2)途徑二。將鑒別性勝任特征的擁有者與鑒別性勝任特征的被培訓者放在一起,目的追求的是從個體到個體的傳播。這種過程不需要經過鑒別性勝任特征的顯化,它是通過交流、討論、觀察等手段,將鑒別性勝任特征在不同個體之間轉移。該方法屬于比較傳統的方法,講究學習者的悟性,不可言傳,但可以身教。且效果具有很大的偶然性。

(3)途徑三。鑒別性勝任特征存儲的理論基礎跟第二條途徑一致,通過被培訓者自己的觀察、思考和感悟來達到鑒別性勝任特征在不同個體之間的傳播,所不同的是,它借助現代多媒體和網絡技術,克服了鑒別性勝任特征擁有者在地域和時間上的限制,有助于鑒別性勝任特征更好地傳播。

(4)途徑四。這個途徑與前面三個途徑所不同的是,該途徑沒有勝任特征擁有者,也就是說沒有參照對象,但是被培訓者的每一步舉措都有一個明確的結果顯示,告訴他情況如何。這種方法最早運用在醫生和飛行員的培訓當中。我們在運用這種方法時增加了一點東西,那就是勝任特征模型,將之作為改造時的參照標準,讓被培訓者在發現自己做的不好時,參照勝任特征模型自我或相互尋找差距,從而達到將勝任特征傳播的效果。

參考文獻

[1]David McClelland,testing for Competence rather than for intelli。genee口]tAmerican Psychologist,z8,1

[2]約翰·瑞文著,錢蘭英譯,現代社會勝任工作的能力——能力的鑒別、發展和發揮[M],廈門:廈門大學出版社,1995

[3]王繼承,誰能勝任——勝任模型廈應用[M],北京:中國財政經濟出版社。2005

[4]彭劍鋒,人力資潭管理概論[M],上海:復旦大學出版社。2005

[5]蘇文平,有效培訓體系探計[J],中國人力資源開發,2004,(8)

[6]揚東濤·朱武生,基于勝任力的人力資源管理研究[J],中國人力資源開發,2001。(8)

[7]何斌·孫芰飛,基于勝任力的培訓需求分析及其應用[J],企業經濟,2004,(1)