質量分級促進農業現代化的理論與現實:國外文獻綜述

趙 卓 于 冷

摘 要: 農產品質量等級化日益成為我國現代農業建設的重要工作,但相關的經濟學研究在國內尚未得到重視。對國外相關研究文獻的綜述表明,農產品質量分級促進農業現代化的基礎在于,分級滿足了市場的偏好差異,降低了農產品的交易成本,使得農產品真正成為一種以需求為導向、市場化流通的商品,而等級價格信息將激勵生產者優化要素配置。這有助于我國更好地借鑒經濟發達國家在農產品質量分級方面的經驗。

關鍵詞:農產品;質量分級;農業現代化;偏好差異;交易成本

中圖分類號:F303.3文獻標識碼:A 文章編號:1009-9107(2009)04-0029-06

一、引言

農產品質量分級是根據農產品可測量的質量標準,將存在質量差異的同一種農產品進行分級、歸類,以滿足農產品營銷及流通之需。在經濟發達的國家和地區,農產品質量分級是實現農業現代化的必要條件,已經成為滿足不同層次的市場需求、提高農產品市場效率的重要工具。

進入新世紀,在提高農業競爭力、實現農民增收、建設社會主義新農村的背景下,我國政府開始逐步認識到農產品質量分級的重要性。在2006年中央“一號文件”中明確提出,為了推進現代農業建設,強化社會主義新農村建設的產業支撐,一個重要途徑就是“積極推進農產品批發市場升級改造,促進入市農產品質量等級化、包裝規格化”。而在2006年3月發布的國家“十一五發展規劃”第二篇“建設社會主義新農村”中強調,推進農產品批發市場建設和改造,促進農產品質量等級化、包裝規格化,是完善農村流通體系,發展現代農業的重要實現方式。

為了切實推進我國農產品質量分級工作,加快實現我國農業現代化,需要為相關政策的事前設計、事后評價尋找經濟學理論和實際依據,但遺憾的是,國內關于農產品質量分級的經濟學研究最近幾年才剛開始出現,并且基本上以國際經驗介紹、國內外簡單比較為主。借鑒經濟發達國家和地區的農產品質量分級經驗固然可以讓我們發揮后發優勢、少走彎路,但它們的農產品質量分級大都經歷了產生、發展并根據市場需要不斷修訂完善的過程,其現行做法不見得適合我國農業生產和農產品流通現狀。例如,美國農業的規模化生產、日本農產品產銷對接中協會的作用都可以促進農產品質量分級,而對我國規模較小、生產分散化的農戶來說,農產品質量分級可能因為“不經濟”(分級成本大于分級收益)而影響農民分級的積極性,需要評估分級對農民增收的影響,并在分級標準設計時考慮農民的生產現狀,在分級實施中強調政府的作用。

因此,首先需要進一步了解國外農產品質量分級的產生背景,加深對農產品質量分級促進農業現代化的理論依據及實際效果的認識,然后再結合我國國情,在我國農產品質量分級目標確定、分級體系設計、政府定位等方面進行深入研究和科學決策。所幸的是,經濟發達國家由于農產品質量分級的歷史較長,相關的經濟學研究開展得比較早、文獻也比較多。從農業現代化的角度出發,對國外農產品質量分級的大量經濟學文獻進行考察,提煉基本的結論,對于我國農產品質量分級的經濟學研究以及我國農產品質量分級的推進工作,具有重要的啟示┮庖濉

二、質量分級與農產品的商品化

從20世紀30年代開始,國外經濟學家已經注意到,在市場經濟中,相對于工業品,質量分級對農產品商品化和農產品流通具有更加重要的意義。

Jesness(1933)指出,相對于制造業來說,市場分級之所以農產品交易具有特殊意義,是因為:(1)農產品質量差異大;(2)農產品質量差異很多是由生產者不能控制的因素造成的;(3)農業生產組織的規模小、數量大;(4)農產品流通具有特殊要求。例如,毛紡廠可以通過選擇不同的羊毛等級及加工工藝來嚴格控制其產出布匹的類型,而綿羊養殖者雖然也可以通過選擇綿羊品種和精心呵護羊群來影響羊毛質量,但是綿羊身體的不同部位以及不同綿羊產出的羊毛必然具有不同的質量等級。[1]

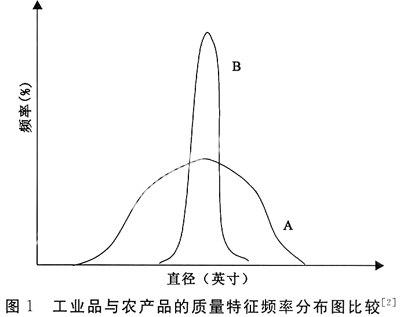

Erdman通過一張頻率分布圖(如圖1所示),形象地說明了兩種尺寸近似的工業品和農產品的質量范圍波動的巨大差異。在圖1中,A為某棵果樹所收獲蘋果的直徑頻率分布圖,而B為相對照的直徑均值或中值相等的某規格品牌玩具球的直徑頻率分布圖。易看出,蘋果作為農產品,其尺寸波動程度遠遠大于玩具球這一工業品。假設尺寸是消費者關注的質量特征,對于大小不一的產品,消費者顯然無法接受,或者不愿意支付更高的價格。[2]

農產品的質量特征決定了農產品要實現商品化,無法像工業品那樣可以完全按照產品質量標準進行事前控制,而必須在事后按照市場需要進行一定的分級歸類。Jesness認為,借助農產品的事后分級,可以根據那些決定產品效用進而影響產品需求的關鍵因素,將不同等級農產品質量變動控制在一定的區間內,這既滿足了市場的實際偏好,還可以提高農產品的營銷效率。另外,分級使得買賣雙方之間可以按指定級別進行大批量交易而不需要親自進行質量檢測,甚至不需要買賣雙方見面。最明顯的例子是糧食和棉花,質量分級的存在讓大宗農產品在期貨市場交易成為可能。而很多農產品市場之所以發展受限,就是因為缺少為市場廣泛接受的標準化分級體系。[1]

Waite(1934)認為,農產品質量分級的多種功能可以歸結為兩點:一是提供信息,以更準確地形成農產品市場價格;二是降低分銷成本,以促進農產品的流通。[3]Zusman(1967)認為農產品質量分級的經濟學基礎在于:(1)銷售未分類的產品對消費者的自由選擇有一定約束;(2)標準化的分級體系消除了交易過程中的不確定性;(3)分等分級給賣者提供了獲得壟斷利潤的機會。[4]

上述文獻說明,質量分級部分地突破了農產品質量波動大、生產過程不可控、易腐爛等特征的制約,主要在兩個方面實現了農產品的商品化:一是農產品質量分級為消費者(包括農產品加工商)提供了選擇不同質量等級的標準化農產品的機會,滿足了消費者的偏好差異,實現了農產品按需生產;二是農產品質量分級提供了標準化的“語言”,降低了農產品交易過程中的不確定性,減少了農產品市場的交易成本,促進了農產品的快速流通。

那么,在現實經濟中,農產品分級主要是從滿足消費者偏好角度出發,還是從農產品流通的角度出發呢?Waite指出,盡管分級理論上對消費者有利,但是在現實經濟生活中,被采用的分級和標準絕大部分都是由廠商發起的,從消費者角度出發的分級和標準被采用的寥寥無幾。而從消費者角度出發的分級標準偶爾被行業采用,如肉類檢測及分級、濃縮牛奶分級,往往是因為消費者無法辨別商品質量,導致消費者在采購時猶豫不決,使得廠商的銷量和利潤水平大幅降低。[3]Nybroten(1953)考察美國農產

品質量分級現狀后指出,最終判斷農產品分級標準是否合理的主要尺度應該以消費者需求為基礎,但是,因為消費者個人對商品分級的興趣或能力還不夠強,商品分級的要求往往來自于行業或企業組織,而非消費者階層。[5]Hunter(1994)也認為,美國的鮮活農產品分級體系考慮生產者和市場中介的要求多于考慮消費者的要求,對于消費者來說,聯邦農產品質量等級標準所依據的農產品顏色、尺寸、表面破損率、形狀及清潔度等外在質量特征,并不能準確反映消費者所關心的農產品成熟度、口感等內部質量特征。[6]說明在現實經濟生活中,按照消費者所關注的質量特征進行分級的情況還比較少見,大部分農產品的質量分級,主要還是從促進農產品流通的角度出發而進行的,對于新鮮蔬菜和水果更是如此。不過需要注意的是,不考慮消費者偏好的分級已經開始受到學者的詬病。美國牛肉消費量在20世紀70年代以來相對于其他肉類的出現下降趨勢,Ferrier和Lamb(2007)把其中的主要原因歸結為牛肉質量的下降,而牛肉質量下降則是因為聯邦分級標準導致生產者過于注重提高牛肉產量,而非提升牛肉嫩度、味道等消費者關注的質量指標。[7]

三、質量分級與農業現代化

農業現代化是由傳統農業向現代農業的轉化過程。舒爾茨1964年指出,要通過市場激勵(農產品和生產要素的價格變動)的方式來引進現代農業生產要素,實現對傳統農業的改造。[8]農產品質量分級促進了農產品的商品化,準確的價格信息反過來會激勵生產者優化各種生產要素的配置(即舒爾茨所說的“技術變化”),這是農業現代化的關鍵所在。

Jesness認為,農產品質量分級越是貼近市場需求和偏好,也就越能幫助農產品質量的提升,因為農民可利用分級來引導選種以及種植或養殖手段,并通過病蟲害的控制,生產出適銷對路的產品。[1]Farris(1960)指出,農產品質量分級與產品差異化及產品創新的動態關系是相互促進、互為補充的,也就是說,質量分級不僅不會阻礙反而會促進農產品的技術創新。[9]Mehren(1961)認為,在“富裕經濟”(affluent economy)中,借助農產品等級價格信息,生產者可選擇多種具有替代性的要素投入來實現技術模式的多樣性。

Banks(1963)按照生產過程是否可控,給出了兩種不同情況下農產品質量分級對生產者的影響。第一種情況,生產者生產方式比較原始,生產者對要素投入、生產過程等控制力度就比較弱,此時分級不能決定生產什么,只是影響產出品如何分類。第二種情況,如果生產者知道生產函數,就可以通過采用新技術影響生產過程,分級就不僅僅是被動地對產出品進行歸類了。雞蛋生產就是后一種情況。養雞場非常清楚如何生產出不同質量特征的雞蛋,并且知道這些質量特征是如何影響雞蛋等級的,在這樣的條件下,養雞場設定實際生產目標時,就可以把雞蛋分級作為重要的參考依據。[10]

分級不僅對農業生產具有重要影響,還推動了市場中介加大資源投入。Hennessy(1995)分析了質量分級對農產品流通鏈條(marketing channel)上資源配置的影響后指出:首先,分級結構和分級定價對農產品加工行業的組織形式影響重大,分級決定了資源在農產品加工鏈上的投入水平;其次,農產品加工鏈上的質量信息變化為產業的垂直整合帶來動力,并影響了初級農產品的附加值。[11]

上述文獻表明,分級所傳遞的不同等級價格信息會激勵生產者(包括市場中介)改變要素投入、加強對生產過程的控制、不斷開發新產品,這推動了傳統農業向現代農業發展。但其中有一個潛在的前提,就是分級要使得生產者的收入提高,但是在現實經濟中并不總是滿足,需要考察分級的成本以及不同等級農產品的價格。

美國的土豆種植者多年來一直被來自學術和貿易機構的營銷專家敦促進行土豆分級、提高產品質量。專家認為,如果種植者只賣高質量等級的土豆,不僅收入會提高,市場也會擴大。然而,種植者卻認為,如果進行分級銷售,留下的低質量等級土豆將獲得很少、甚至是零收益,因此更愿意整體銷售而不是只銷售高等級土豆。Kross(1952)對美國的土豆分級進行考察后指出,土豆種植者之所以對土豆分級計劃的推行不感興趣,是因為種植者的收益并沒有因分級而改觀。種植者在選擇是否分級時,將考慮三個因素:不同等級之間的價格差、可控的容忍度(分級標準)、分級成本。Dalrymple(1968)同樣提到了土豆分級的案例:由于政府推動的馬鈴薯分級在早期并沒有明確相應的成本與收益關系,很多農民懷疑是否能夠得到足夠的新增收益,因此采用分級的積極性并不高,除非能將被分揀出的低質產品賣給加工商而彌補分級成本。

Hollander,Monier和Ossard(1999)提到一個有趣的現象:在法國蔬菜和水果生產商協會推廣農產品質量分級體系過程中,相對于生產低質量產品的廠商,生產高質量產品的廠商反而明顯抵制該質量分級體系,并據此說明高質量產品的廠商并不總是更有動力參與農產品質量分級。[12]

Farina和Reardon(2000)通過巴西牛奶分級的案例說明,由于分級體系可能導致新的生產方式及合作成本、新設備或設備升級的投資成本、新技術及信息獲取成本,對于農產品市場中那些規模較小的參與者來說,可能形成市場進入壁壘。[13]

四、政府對農產品質量分級的干預

既然農產品質量分級對實現農業現代化具有重要意義,那么推進農產品質量分級應該成為政府相關部門的重點工作之一,尤其是對于農業落后的國家。但無論是出于降低交易成本的目的,還是為了滿足消費者的偏好差異,分級都是農產品生產者或經營者的一種利潤最大化的市場行為,也可以看作一項可以被自由采用的市場工具。政府是否應該干預農產品質量分級?如何有效地干預農產品質量分級?國外學者對此也做了一定的探討。

Zusman(1967)指出,如果市場能夠形成最優的質量分級體系,政府就沒有必要干預農產品質量分級,而如果市場由于信息的缺乏,無法形成最優的質量分級體系時,政府適當的干預是必要的。[4]

Antle(1990)區分了三類商品:質量可以被觀察的商品、質量在購買后可以被觀察的商品和質量在重復購買后仍不能被觀察的商品,指出對于最后一類商品,政府的對商品質量的干預是必要的。Caswell(1992)進一步提出,如果政府干涉食品市場是基于商品質量不能被觀察,那么政府自然應該將質量信息的提供作為規制重點。[14]Farina和Reardon(2000)指出,在南美共同市場,盡管農產品生產企業對分級和標準體系需求強烈,但政府部門在農產品質量和標準體系的設計與統一方面卻遲遲沒有到位,這導致了各國之間大量的貿易爭端,甚至阻礙了市場交易活動。[13]

上述研究表明,理論上由政府提供農產品質量分級的公共服務具有一定的必要性,并且政府出于維護市場公平的目的,在某些情況下需要強制推行分級標準。一般情況下,既然是公共服務,政府在推動農產品質量分級中應該充分尊重市場,政府推行的分級標準應該由市場交易主體自愿采用,強制分級要根據農產品品種、產銷能力、經濟發展階段而慎行。例如,當消費者在購買前能觀察到產品質量時,Bockstael(1984)指出,政府強制推行農產品質量分級標準,限制了質量等級較低的農產品進入市場,往往會讓生產者得利而讓消費者受損,并且造成社會福利的凈損失。[15]就算是政府把農產品質量分級作為一項公共服務來提供,也需要考慮分級服務的成本與收益,即服務的經濟性。因為政府并不比農產品生產者、經營者和消費者更了解市場,政府主導的分級標準如果沒有充分反映市場主體的需求,或者缺乏及時的修訂以應對市場變化,會使得公共分級標準的市場接受程度低,甚至會阻礙農產品的流通。正如Pick(2003)所言,盡管政府建立食品質量標準具有正的外部性,但是這種正的外部性并不具有普遍性,并且政府也不是進行農產品質量監測和認證的最佳主體。[16]

五、主要結論及研究展望

(一)主要結論

對農產品質量分級促進農業現代化的相關國外研究文獻進行梳理,形成如下基本結論:

1.由于農產品質量特征及農業生產過程的特殊性,質量分級對農產品的商品化具有特殊意義,主要體現理論依據是分級滿足了消費者偏好差異,降低了農產品市場交易成本,而在經濟生活中,大部分農產品質量分級標準是因農產品的貿易需求而由企業主導形成的,從消費者需求角度出發的分級并未得到重視。

2.農產品質量分級所形成的相對準確的價格信息,能夠激勵生產者優化各種生產要素的配置,推動傳統農業向現代農業轉變,而在農業現代化實踐中,分級對農民增收可能存在的負面影響需要注意。

3.由政府提供農產品質量分級的公共服務具有一定的必要性,但是這種公共分級服務以市場的自愿接受為前提,要進行成本收益分析,而在消費者無法識別產品質量時,政府可考慮進行強制性分級。

(二)研究展望

已有文獻對農產品質量分級的研究大多圍繞經濟發達國家展開,而對于發展中國家則關注較少。在我國這樣的發展中國家,農產品質量分級、農業標準化才剛剛開始,同時又面臨著農業生產分散化、小規模的特征,并且農產品出口也屢屢受阻,農業現代化任重道遠。考察國外農產品質量分級促進農業現代化的理論和現實,結合我國農業生產和農產品市場實際,建議在以下幾個方面進行重點研究:

1.我國農產品質量分級的出發點問題,即是分級是以滿足消費者的偏好差異為主還是促進農產品流通為主。不同的出發點,對分級工作重心和分級方法的要求不同。如果以滿足消費者偏好差異為主,則要通過市場試驗、市場調查等方式獲得消費者對農產品的質量評價、偏好模式,以指導分級標準的設計;如果以促進農產品流通為主,則按外觀分級即可,在分級標準設計時要考慮已有的貿易習慣,要強調分級標準的一致性。根據國外經驗,在現階段我國農產品質量分級總體上應該以促進流通為主,適當兼顧消費者偏好,但需要結合具體農產品品種進行分析,如蔬菜水果分級可能以滿足貿易為主,而小麥、玉米分級可能要以滿足流通為主向滿足不同的加工要求為主轉變。

2.質量分級促進我國農業現代化的障礙因素以及分級對農民增收的影響分析。分級所傳遞的價格信息可能會激勵生產者改變要素投入,加強對生產過程的控制,不斷開發新產品。但我國小規模、分散化生產的農民可能并沒有能力采取上述措施,那么政府的財政支持可能是必要的。另外,分級是否提高農民收入,取決于不同等級產品的價格、農民對農產品質量的可控程度、農民的生產技術水平以及分級的成本等因素,“優質優價”提高農民收入應該要滿足一定條件的。明確這些條件,可以采取針對性措施,鼓勵農民參與農產品質量分級,在推進農業現代化過程中實現農民增收。

3.政府在農產品質量分級中的定位以及對各利益相關者的協調問題。農產品質量分級涉及到農產品生產者、加工者、批發商、零售商和消費者等各方面的利益,各利益主體的利益訴求及其游說能力大小會影響到政府的政策選擇。例如,行業龍頭企業能夠接受較高的質量分級標準,如果按照其需求制定國家標準,對生產水平較低的農民可能不利;現階段過多的自愿性分級標準可能會大幅度拉長農產品質量分級工作的推進周期;消費者,尤其是城市消費者群體,很容易影響政府決策,但是消費者對農產品的質量要求可能不利于農產品的流通;政府對糧食的分級,如果過多地考慮糧食收購部門的方便,可能對加工商不利。這需要政府從農業現代化的全局出發,結合分級的主要目標進行權衡。

參考文獻:

[1] JESNESS, O. B.The economic basis of market grades[J].Journal of Farm Economics, 1933, 15(4):708-717.

[2] ERDMAN, H.E.Problems in establishing grades for farm products[J].Journal of Farm Economics, 1950,32(1):15-29.

[3] WAITE, W. C.Consumer grades and standards[J].Journal of Farm Economics,1934,16(2):248-253.

[4] ZUSMAN, P.A Theoretical basis for determination of grading and sorting schemes[J].Journal of Farm Economics,1967,49(1):89-106.

[5] Nybroten, N.Consumer choice and research in standards for consumer grades[J].Journal of Farm Economics,1953,35(1):135-139.

[6] HUNTER, B. T.Food grades dontalways serve consumers[J].Consumers Research Magazine,1994,77(6):28-32.

[7] FERRIER, P.Russell lamb,government regulation and quality in the US beef market[J].Food Policy,2007,32:84-97.

[8] 西奧多.W.舒爾茨.改造傳統農業[M]. 梁小民,譯.北京:商務印書館,1987:97-98.

[9] FARRIS, P. L.Uniform grades and standards,product differentiation and product development[J].Journal of Farm Economics,1960,42(4):854-863.

[10] BANKS, Q. D.Grade standards and product identification labels influence the demand for eggs and other farm products[J].Journal of Farm Economics,1963,45(5):1365-1369.

[11] HENNESSEY, D. A.Microeconomics of agricultural commodity grading:Impacts on the marketing channel[J].American Journal of Agricultural Economics, 1995,77:980-89.

[12] HOLLANDER, A.S. MONIER,H.OSSARD.Pleasures of cockaigne:Quality gaps,market structure,and the amount of grading[J].American Journal of Agricultural Economics,1999,81(3):501-511.

[13] FARINA,EMMQ,T REARDON.Agrifood grades and standards in the extended MERCOSUR:Conditioners and effects in the agrifood system[J].American Journal of Agricultural Economics,2000,82(5):1170-1176.

[14] CASWELL,J.A.M.E.BREDAHL,N.H.HOOKER.How quality management metasystems are affecting the food industry[J].Review of Agricultural Economics, 1998, 20(2): 547-557.

[15] BOCKSTAEL,N.E.The welfare implications of minimum quality standards[J].American Journal of Agricultural Economics,1984,66:466-471.

[16] PICK,D.Product differentiation and asymmetric information in agricultural and food market: defining the role for government: Discussion[J].American Journal of Agricultural Economics,2003,85 (3),742-743.