文綜地理運用“過程與方法”的復習策略

邵勝新

一、運用分析復習法,提升邏輯推理思維能力

分析復習法是從事物或現象的成因切入,然后推理其原理和規律,即運用歸因分析、定性分析、定量分析等,將基礎知識轉化為基本技能。此法貼近高三學生由具體(感知)—抽象(概括)—實際(應用)的認知思維過程。以氣候專題為例,包括歸因分析—定性分析—定量分析—應用等思維過程。

1、運用歸因分析復習氣候成因歸因分析就是追溯研究對象發生的原因。氣候是在諸因子共同作用下而形成的(如圖1),大氣運動是形成氣候的基本因子,使氣候類型大致呈緯度向分布;地形和洋流等因子是形成氣候的重要因子,影響氣候類型緯度向分布基本格局。因此,世界氣候類型與成因大致對應緯度向分布,即由赤道向兩極大致依次是南北緯0~10°的熱帶雨氣候對應赤道低氣壓帶到南北緯80°~90°的冰原氣候對應極地高氣壓帶。

2、運用定性分析描述氣候特征據對應的氣壓帶或風帶的氣流屬性,定性描述氣候類型的特點,如熱帶雨林氣候對應赤道低壓(上升),故終年高溫多雨;冰原氣候對應極地高氣壓帶(下沉),故終年酷寒少雨。

3、運用定量分析轉換氣候表述式定量分析就是用數據表達氣候特征,即從定性的文字描述轉換成氣溫曲線和降水量柱狀圖,再從圖中找出區分氣候類型的數據。

運用這些數據可以推斷氣候變式圖以及等溫線、等降水量線等時空變化的原因(如圖2),還可推斷它所在的區域及其水文特征、自然景觀特征、農作物類型等,從而提升邏輯推理能力。

此法可以用于地表物質運動、水體運動等地球運動系統的成因復習,以及人口變動的成因、區域空間結構演變的成因、區域產業結構變化的成因和區域重大問題的成因等問題復習。

二、運用歸納、演繹復習法,提升時空推斷思維能力

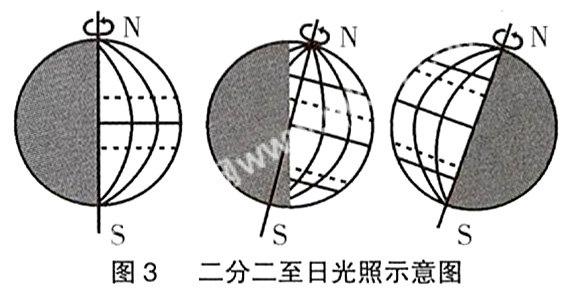

1、運用歸納法概括地理規律閱讀圖3,再現地球自轉和公轉運動-黃赤交角-太陽直射點回歸-晝夜狀況等知識,從而概括晨昏線與經緯線的時空變化規律:二分日太陽直射點在赤道上,晨昏線與經線重合,任何緯度地區的晨線與昏線均跨180°;二分日后太陽直射點由赤道向北或向南移,兩至日太陽直射點到達北回歸線或南回歸線,晨昏線與經線斜交(南北極圈相切),各緯度的晨線跨度由太陽直射半球的極圈360°向另一半球的極圈變為0°,昏線相反。根據由個別到一般的邏輯規則,由二分二至日可推論出全球全年晨昏線與經緯線的關系(如圖4)。

2、運用演繹法推算時間根據晨昏線與經緯線關系可以推斷二分日和赤道上晝夜平分,晨線上6點,昏線上18點,晨線與昏線的中分點為12點,由此利用地方時或區時計算公式,可以推算任何地點的時間;其它時間的晨線與昏線所跨緯度長短雖然隨季節變化,但晨線與昏線的中分點也是正午12點,據此利用地方時或區時計算公式,推算各種變式的光照圖、晨昏線與經緯線關系圖、等太陽高度線分布圖等地方時、區時的地理計算(如圖5)。

三、運用歸納、演繹復習法,提升探究問題思維能力

重視對地理問題的探究是新課程的重要理念,也是文綜地理能力測試要求之一。地理應試問題的提出一般是按照“是什么-為什么-怎么辦”的程式,其實就是“問題-成因-解決”的邏輯思維過程。以荒漠化問題為例,先閱讀西北地區示意圖獲取相關信息,概括荒漠化產生的原因,由成因推導防治措施(如圖6)。由此可知荒漠化形成的基本條件、物質條件和動力條件,并由成因推導荒漠化的地理分布。

運用荒漠化的地理分布,探究世界內陸地區的荒漠化、浙江省山區的紅色荒漠化、黃土高原的黃色荒漠化、西南地區石漠化和青藏高原寒漠化等的成因及其防治措施,以及預測區域土地荒漠化發展的趨勢、誘發的問題及評估人居環境質量等問題。

不管是多因-果還是-因多果,地理事物和現象均可運用歸納與演繹復習法,如地質構造、改造地貌、河流徑流、氣候變暖、民工流動、城市環境問題、區域經濟發展差異、產業轉移等問題的成因均可效仿。

四、運用地理類比與聯想復習法。提升地理推導思維能力

類比法是根據兩種或兩種以上的事物或事件在某些特征上的相似,做出它們在其它特征上也可能相似的結論。在工業專題復習時以魯爾區為例,其興衰原因和新發展是世界成功示例,由此及彼、觸類旁通,此法可用于我國工業基地或模擬工業區等(如圖7)。

此法還可以運用于農業地域類型、城市空間地域結構和產業結構等人文地理專題復習。

四、地理綜合實踐復習策略的運用

綜合實踐就是運用地理科學的綜合過程解答地理問題,即運用儲備的知識與技能創造性地解決問題的綜合思維方法。基于文綜測試的四大能力要求,可創設綜合能力實踐模式圖(如圖8),限于篇幅限制,具體運用不予展開。該綜合實踐既是對上述復習效果的檢驗與反思,更是檢測應試的審題、解題、答題技能及表達能力,從而提高文綜應試能力。

總之,運用上述的復習策略,既可提高復習效率、效果和效益,又可提升應試能力。