高尿酸血癥認知功能障礙模型大鼠皮層和海馬的代謝組學研究

邵曉妮,黑亞南,孫英凱,吳美薇

(西南民族大學藥學院,四川 成都 610041)

高尿酸血癥已成為我國僅次于糖尿病的第二大代謝性疾病,嚴重威脅人們的健康,且其患病率在全世界范圍內有逐年增長的趨勢[1]。高尿酸血癥除可引起痛風外,還與腎臟、內分泌、心腦血管等多系統疾病的發生發展密切相關[2]。尿酸持續性升高或長期嘌呤代謝紊亂對于多種神經退行性疾病的發生發展同樣起到關鍵作用,是認知功能障礙的危險因素[3]。因此,闡明高尿酸血癥認知功能障礙的分子機制,對于高尿酸血癥認知功能障礙的防治具有重要意義。

高尿酸血癥與認知功能障礙的關系近年受到國內外學者的高度重視。大量研究表明,尿酸可作為致炎、致氧化應激因子,對神經炎癥的發生發展具有推動作用[4]。在中樞神經系統中,皮層和海馬是幫助處理學習與記憶事件的大腦區域,其炎癥一般出現在神經退行性疾病早期,并且對腦發育產生永久的功能性病變[5]。長期誘導皮層和海馬炎癥對神經興奮性與認知功能具有深遠影響。在血清尿酸(serum uric acid,SUA)水平升高時,皮層和海馬神經元產生炎癥,促使學習和記憶能力顯著下降,最終發展為認知功能障礙。盡管研究表明高尿酸血癥與認知功能障礙有關,但其具體機制目前仍不清楚,需要進一步深入研究。

代謝組學主要用于揭示機體生命活動的代謝本質,通常被用作醫藥學領域的研究,包括疾病診斷、生物標志物篩查,以及化學物質安全性評估[6]。目前,代謝組學已廣泛應用于神經毒性和神經退行性疾病的相關研究領域[7],它能夠揭示由高尿酸血癥引發神經系統變化的內源性關鍵代謝物,為進一步了解高尿酸血癥認知功能障礙與代謝通路的關系提供一個有利途徑。

本文利用1H-NMR技術研究高尿酸血癥認知功能障礙模型大鼠皮層和海馬組織中的代謝特征,鑒定其差異代謝物和代謝通路。旨在為高尿酸血癥認知功能障礙的防治提供潛在生物標志物,并為進一步機制研究奠定堅實的理論基礎。

1 材料與方法

1.1 主要試劑及儀器主要試劑:尿酸、氧嗪酸鉀購于南京康滿林化工實業有限公司;SUA血生化試劑盒購于四川邁克生物科技股份有限公司;色譜級氯仿購于西班牙Scharlau公司;氘水(D2O)購于美國Cambridge Isotope Laboratories公司;3-三甲基硅基[2,2,3,3-d4]氘代丙酸鈉(TSP-d4) 購于美國Sigma-Aldrich公司。

儀器:荷蘭Noldus Morris水迷宮視頻跟蹤分析EthosVision 7.0系統;日本Hitachi-7020全自動血生化分析儀;德國Heraeus sepatech高速低溫離心機;德國Bruker 600 MHz AVANCE II NMR。

1.2 實驗動物和分組本次實驗動物選用14只SPF級Wistar雄鼠,體質量為(180-220) g,購于北京維通利華實驗動物技術有限公司,許可證號:SCXK(京) 2016-0006。飼養溫度(22-24) ℃、濕度40%-60%,提供12 h/12 h白天和黑夜循環照明,自由飲食飲水。適應1周后隨機分為2組:正常對照組和模型組,每組7只。模型組給予含2%尿酸和2%氧嗪酸鉀的高尿酸復合飼料飼喂12周,制備高尿酸血癥模型,正常對照組給予生長維持飼料。本實驗所有動物操作均嚴格按照西南民族大學動物保護和使用規定。

1.3 實驗方法

1.3.1動物模型建立 高尿酸血癥組大鼠飼喂2%尿酸和2%氧嗪酸鉀的高尿酸復合飼料,對照組大鼠飼喂生長維持飼料,連續飼喂12周后,利用10%水合氯醛腹腔注射麻醉大鼠后抽取腹主動脈血,經凝固(4 ℃,60 min) 后離心(3 000 r·min-1,15 min,4 ℃) 得到血清。SUA水平測定嚴格按照血生化試劑盒說明書操作。

1.3.2大鼠學習記憶功能測定 高尿酸血癥模型構建成功后,利用Morris水迷宮對大鼠學習記憶能力進行評估。訓練階段:將大鼠頭朝池壁輕放入水中,記錄大鼠找到隱藏水下平臺的時間,每只大鼠每天訓練4次,兩次訓練之間間隔30 min,需要連續訓練5 d[8]。測試階段:將檢測大鼠由原先訓練平臺象限的反方向放入水中。記錄在目標象限,也就是原先放置平臺的象限所需時間,以此逃逸潛伏期作為學習記憶能力檢測指標[8]。用視頻跟蹤分析系統記錄大鼠的逃逸潛伏期。

1.3.3皮層和海馬組織樣品采集 麻醉取血后,解剖大鼠,冰上快速剝離皮層和海馬組織,置于液氮中速凍后,轉移至-80 ℃凍存備用。

1.3.4樣品預處理 取皮層和海馬組織樣品常溫解凍后,準確稱重,冰水浴中用50%氯仿-水溶液勻漿(5 mL·g-1皮層、海馬組織) ,離心(12 000 r·min-1,10 min,4 ℃) 。將混懸液靜置冰上30 min。取上清,40 ℃氮氣吹干。加入580 μL含有磷酸緩沖液(0.2 mol·L-1Na2HPO4-0.2 mol·L-1NaH2PO4,pH 7.4) 和D2O (含有0.05%W/VTSP-d4)中,離心(12 000 r·min-1,10 min,4 ℃) ,取550 μL上清液轉移到5 mm NMR管中,振蕩混勻,待測[6]。

1.3.5數據采集 所有皮層和海馬組織樣品均在600.13 MHz的核磁共振氫譜下檢測,實驗溫度27 ℃;寬度12 335.5 Hz;采集時間2.66 s,弛豫延遲時間7.66 s,掃采樣點數64 K;采集次數128次。

1.3.6圖譜處理及多變量數據分析 所有1H-NMR光譜用MestReNova-6.1-6384軟件對相位和畸變基線進行校正。因腦組織中乳酸峰相對穩定,故用乳酸(δ 1.336) 為標準對譜圖進行化學位移校正,將光譜分割為2325段,范圍從δ 0.50-9.80,每個區域寬度相等(δ 0.004),水峰δ 4.60-5.10區域切除。在樣品識別分析之前對集成數據進行歸一化,以消除由組織重量不同而導致的樣品之間的稀釋差異或體積質量差異。

將歸一化后生成的數據導入SIMCA-P 13.0中進行多元統計分析,首先采用PCA的無監督成分分析方法,隨后采用PLS-DA和OPLS-DA的監督成分分析方法。為了防止過度擬合,通過置換分析(200次) 和交叉驗證法,對OPLS-DA模型進行驗證,同時用R2X、R2Y、Q2等指標進行質量評價。將OPLS-DA模型中所有峰值的變量和變量重要性投影(variable importance in the projection,VIP) 的值作為峰值選擇的系數,并認為具有VIP>1的變量與群體分化有關[9]。此外,采用SPSS 20.0統計軟件進行兩獨立樣本t檢驗(P<0.05)進行分析,僅對具有統計學意義P<0.05的變量的數據進行鑒別,并根據P<0.05和VIP>1篩選出差異代謝物。

1.3.7差異代謝物識別 采用雙參數法歸屬差異代謝物,參照前期相關的文獻和代謝組學的數據庫網站(http://www.hmdb.ca/) ,只有同時滿足相應的化學位移和峰多態性的化合物,才被認為是真實發生變化的代謝物。再結合多變量數據和統計學分析結果,以VIP>1和P<0.05為篩選條件,最終確定中的差異代謝物。

2 結果

2.1 高尿酸血癥大鼠模型的建立高尿酸復合飼料飼喂大鼠12周后,血生化測定結果顯示高尿酸血癥組SUA水平明顯高于正常對照組高尿酸血癥組:243.87±44.25 μmol·L-1,正常對照組:72.65±12.48 μmol·L-1,差異有統計學意義(P<0.05) ,表明高尿酸血癥模型構建成功。

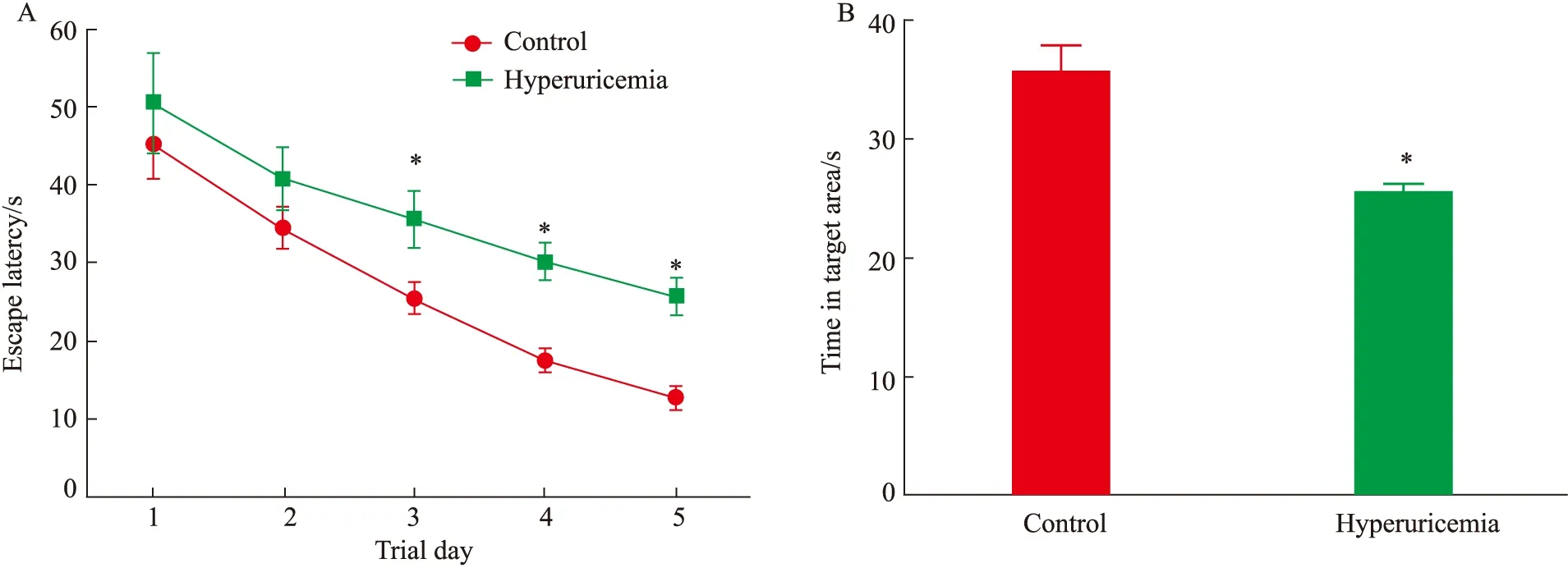

2.2 高尿酸血癥大鼠產生認知功能障礙隨著測定天數的增加,兩組大鼠尋找水下隱藏平臺的逃避潛伏期均縮短。與正常對照組相比,高尿酸血癥組的大鼠的逃避潛伏期相對較長(Fig 1A) ,目標象限停留時間較短(Fig 1B) ,表明高尿酸血癥誘導大鼠產生認知功能障礙。

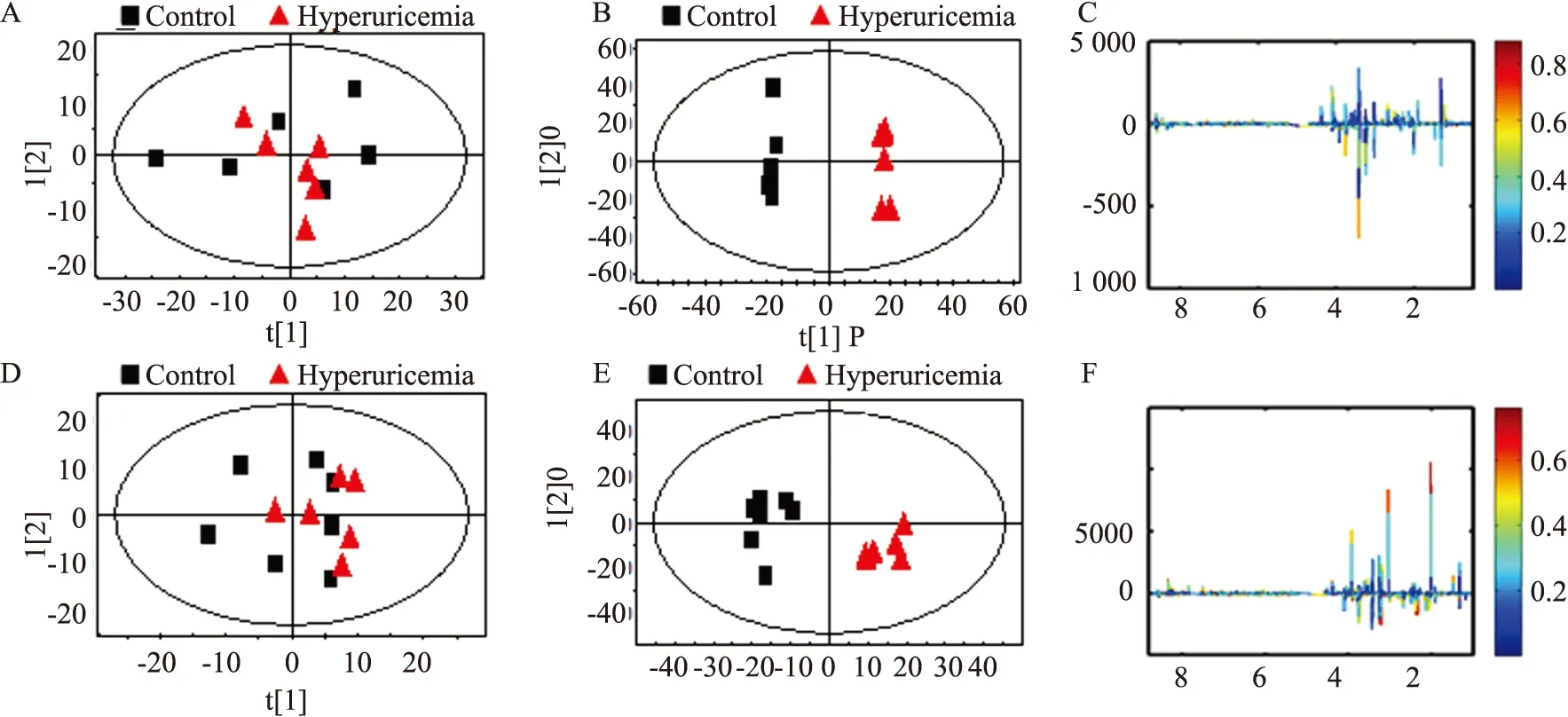

2.3 皮層和海馬組織代謝輪廓分析高尿酸血癥大鼠皮層和海馬組織的核磁圖譜見Fig 2。根據化學位移、峰形、偶合常數,并結合Metabolome數據庫對圖譜進行確認,在大鼠皮層中發現27個差異代謝物,海馬中發現18個差異代謝物,包含大量參與多種生化過程的代謝物,如γ-氨基丁酸、谷氨酸、谷氨酰胺、葡萄糖、乳酸、甘露醇、牛磺酸和谷胱甘肽等。

2.4 多元統計分析采用PCA散點圖對所有樣本進行分析,以顯示數據的原始分類狀態,可以在海馬(R2=0.853,Q2=0.659) 和皮層(R2=0.874,Q2=0.706) 的PCA散點圖中均觀察到明顯的分離(Fig 3A,3D) ,表明模型組大鼠皮層和海馬中發生明顯的代謝紊亂。為優化兩組分離,本研究采用7倍交叉驗證法對OPLS-DA模型的可靠性進行驗證Fig 3B (R2X=0.769,R2Y=0.925,Q2=0.767) 和Fig 3E (R2X=0.776,R2Y=0.992,Q2=0.928) 分別為海馬和皮層的OPLS-DA散點圖,同樣觀察到明顯的分離,表明高尿酸血癥大鼠神經生理及物質代謝發生明顯改變。

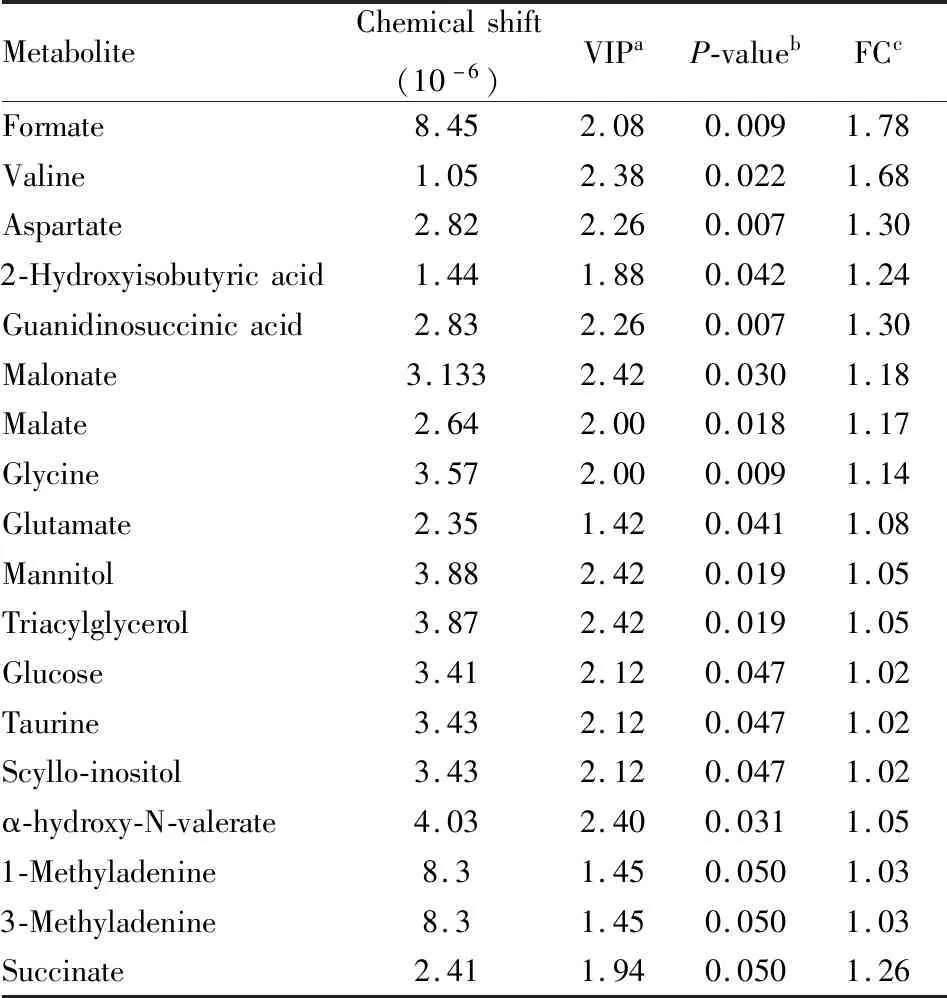

為進一步確定正常對照組和模型組的主要差異代謝物,從OPLS-DA分析中得到評分和相關系數載荷圖,根據UV模型的可變權重對載荷進行著色,如圖(Fig 3C,3F)顯示出兩組差異代謝物,根據兩組之間的化學位移(VIP>1和P<0.05) ,鑒定出多種差異代謝物(Tab 1,Tab 2) 。這些代謝產物均參與糖酵解、三羧酸循環(tricarboxylic acid cycle,TCA) 、氨基酸代謝、氧化應激、神經遞質轉化以及細胞膜功能等關鍵代謝途徑。

Fig 1 Results of Morris water maze test (,n= 7)A:Escape latency;B:The time spent in the target area in Morris water maze test.*P<0.05 vs control.

Fig 2 Cerebral cortex and hippocampus 1H-NMR spectrum of control and hyperuricemia groupsA:Hippocampus of control groups;B:Hippocampus of hyperuricemia groups;C:Cerebral cortex of control groups;D:Cerebral cortex of hyperuricemia groups.

Fig 3 Score plot and loading plot of control and hyperuricemia groupsA:PCA scores plot;B:OPLS-DA scores plots;C:Color map of the hippocampus between control and hyperuricemia groups;D:PCA scores plot;E:OPLS-DA scores plots,F:Color map of the cerebral cortex between control and hyperuricemia groups.

Tab 1 Difference in cerebral cortex metabolites in control and hyperuricemia groups

Tab 2 Difference in hippocampus metabolites in control and hyperuricemia groups

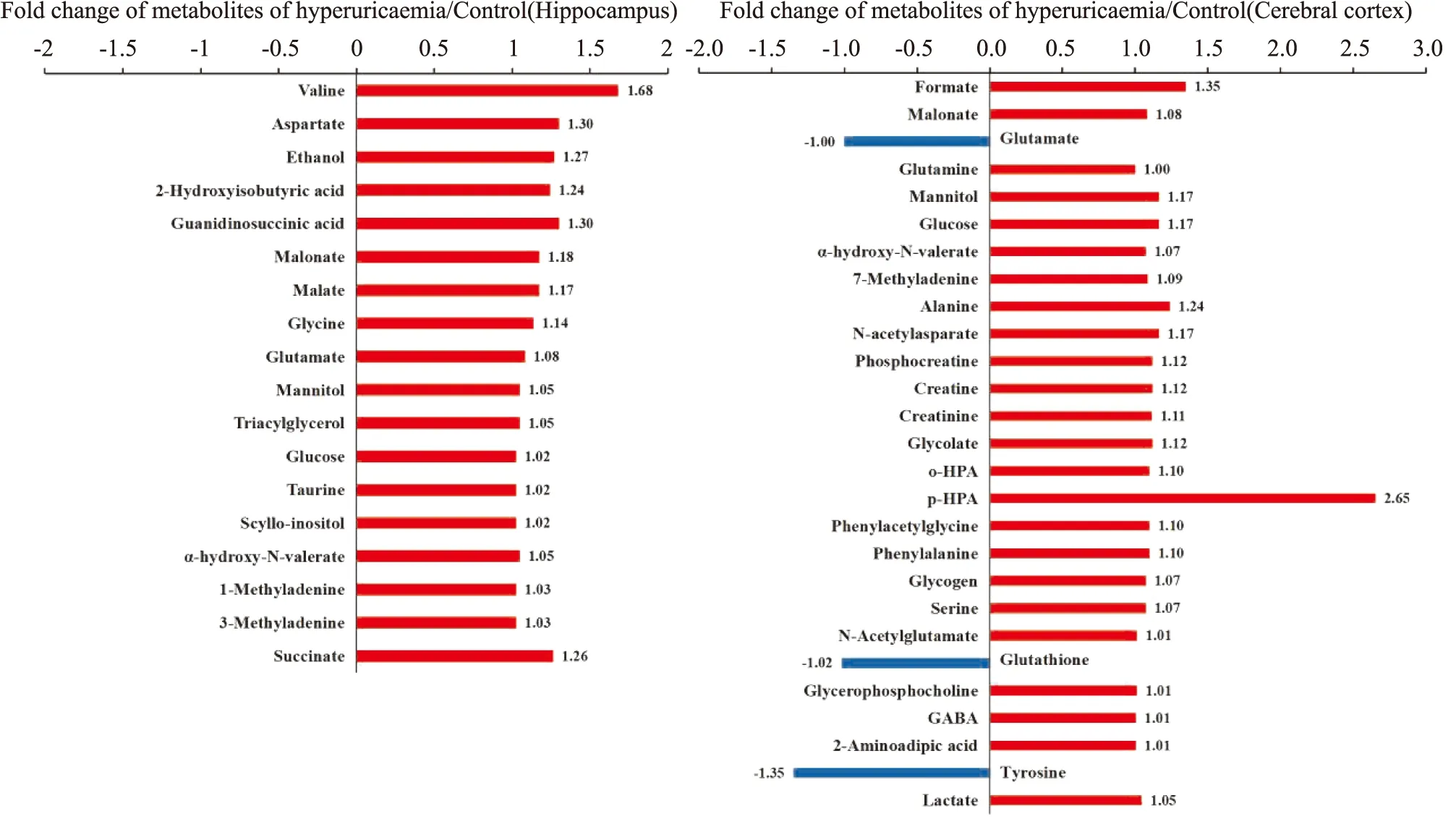

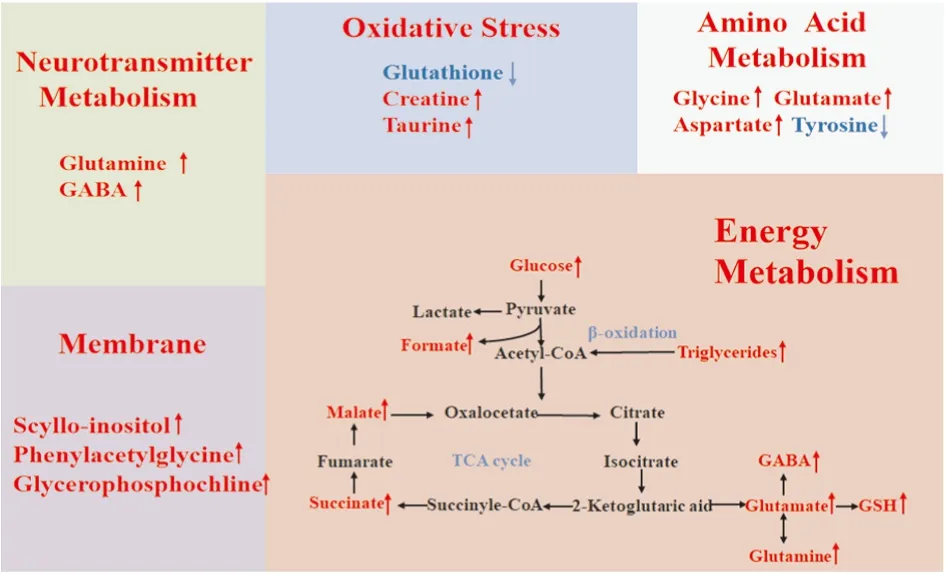

2.5 潛在生物標志物鑒定及代謝通路分析綜合分析以上結果顯示,在高尿酸血癥大鼠皮層和海馬中分別發現27和18個潛在差異代謝物,在皮層中,葡萄糖、甘露醇、丙二酸酯、N-乙酰天門冬氨酸、谷氨酰胺、磷酸肌酸、肌酸、肌酸酐、乳酸、7-甲基腺嘌呤和γ-氨基丁酸等代謝物顯著增加;而酪氨酸、谷胱甘肽和谷氨酸則明顯減少。在海馬中,乙醇、甘露醇、三酰基甘油、丙二酸酯、α-羥基-N-戊酸酯、纈氨酸、天冬氨酸、琥珀酸、葡萄糖、牛磺酸、鯊肌醇、甲酸、甘氨酸、蘋果酸、2-羥基異丁酸、1-甲基腺嘌呤、3-甲基腺嘌呤和谷氨酸顯著增加。綜合兩組數據發現,葡萄糖、甘露醇、甲酸和谷氨酸在皮層和海馬中都發生顯著變化。這些差異代謝物可能是高尿酸血癥認知功能障礙的潛在生物標志物(Fig 4) 。根據篩選出的差異代謝物發現,高尿酸飲食誘發認知功能障礙機制可能與能量代謝的糖酵解和三羧酸循環、氨基酸代謝、氧化應激、神經遞質轉化以及細胞膜功能的紊亂等有關(Fig 5) 。

Fig 4 Difference in cerebral cortex and hippocampus metabolites in control and hyperuricemia groups

Fig 5 Metabolic network of differential metabolites in rat cerebral cortex and hippocampus

3 討論

基于1H-NMR的代謝組學技術對高尿酸血癥認知功能障礙大鼠的皮層和海馬進行檢測,分析其差異代謝物和代謝通路動態變化情況。經多元統計分析,模型組和對照組得到良好分離。可見,代謝組學研究可以從高尿酸血癥認知功能障礙復雜的內源性代謝物中發現其變化規律,也能夠促進此方法的臨床應用。

本研究中,高尿酸飲食可干擾皮層和海馬組織中糖酵解和TCA途徑,導致能量代謝的紊亂。ATP是腦組織主要的能量來源,在神經細胞的細胞膜完整性、突觸傳遞和遞質釋放與攝取等生理過程中發揮著重要作用[10]。高尿酸血癥大鼠的皮層和海馬中TCA的多個中間代謝物,包括葡萄糖、蘋果酸、琥珀酸等顯著增加。蘋果酸和琥珀酸的增加,可能是由于線粒體內TCA途徑中底物堆積,導致代謝異常和能量供應受限。當腦組織對能量的需求瞬時超過葡萄糖氧化代謝的速率時,同時也需要糖酵解產生乳酸來供應能量[11]。高尿酸血癥大鼠的皮層中乳酸顯著增加,可能是乳酸脫氫酶活化所致,表明氧化應激增加。N-乙酰天門冬氨酸是神經元存在的標志,在腦組織損傷時下降,與神經元的多種生理功能有關,如神經元線粒體的代謝,髓鞘發生和滲透調節功能[12]。此外,因其是由天冬氨酸和乙酰輔酶A在神經元線粒體中合成的氨基酸,故也可作為線粒體功能異常的標志物。本研究中,高尿酸可誘發腦組織能量代謝失調,進而導致神經元活性和神經可塑性降低,最終引發認知功能障礙。

谷氨酸作為主要的中樞興奮性氨基酸遞質,介導一系列高級神經活動,因此,谷氨酸水平升高對學習記憶功能具有促進作用[13]。谷氨酰胺作為谷氨酸代謝的前體物質,可以透過血腦屏障直接作用于腦組織,故比谷氨酸更具有調節神經功能的作用,對認知功能有重要意義[13]。γ-氨基丁酸作為關鍵的中樞神經抑制性遞質,是由谷氨酸脫羧酶由γ-氨基丁酸能神經元中的谷氨酸轉化生成[14],谷氨酸水平降低可直接導致γ-氨基丁酸的產生降低。高尿酸血癥大鼠的皮層中谷氨酸顯著降低,而γ-氨基丁酸顯著升高,表明神經遞質的平衡被打破,影響中樞神經系統正常的興奮與抑制過程,是導致學習記憶損傷的可能機制。因此,神經遞質失衡可能成為防治認知功能障礙發生和發展的潛在靶點。

谷胱甘肽、牛磺酸和肌酸均是機體重要抗氧化劑,可保護線粒體免受內源性氧自由基損傷。其中谷胱甘肽是腦組織中最豐富的細胞內抗氧化劑,可調節谷氨酸受體的活性[14];牛磺酸是一種游離氨基酸,能抵消組織中的氧化活性,具有保護神經、鈣調節和抑制細胞凋亡的作用[15];肌酸可直接發揮抗氧化作用,并維持線粒體正常功能[16]。本研究中,高尿酸血癥大鼠海馬中牛磺酸顯著增加,而皮層中肌酸也顯著增加,表明腦組織對高尿酸誘導的氧化應激產生保護作用。相反,谷胱甘肽在皮層中顯著減少,表明高尿酸可誘導抗氧化劑的損耗和神經保護能力損傷。綜上結果表明,高尿酸可通過調節牛磺酸、肌酸和谷胱甘肽水平來影響腦組織的抗氧化和能量儲存能力。中樞神經系統會采取適應性措施,并通過攝入谷胱甘肽來防止氧化應激損傷,因此,谷胱甘肽可能是防治高尿酸血癥認知功能障礙很有前途的靶點,而未來研究可集中在谷胱甘肽的代謝調控機制上。

本研究中,高尿酸血癥大鼠海馬中鯊肌醇顯著增加,皮層中甘油磷酸膽堿和苯乙酰甘氨酸含量升高。甘油、磷脂酰膽堿和肌醇是細胞膜磷脂合成的前體,而磷脂是細胞膜必不可少的成分,對脂質代謝起著至關重要的作用,可作為膜磷脂代謝的生物標志物。甘油已用于研究腦缺血和癲癇發作后腦組織中膜磷脂的降解[17]。此外,肌醇是重要的細胞內滲透液,其變化表明組織滲透壓發生改變,而鯊肌醇屬于肌醇的一種。這些差異代謝物的升高表明細胞膜降解能力增強,提示高尿酸可誘導腦組織細胞膜運輸或屏障功能障礙。

高尿酸還可干擾纈氨酸、甘氨酸、天冬氨酸、苯丙氨酸、谷氨酸以及酪氨酸的代謝。在本研究中,高尿酸血癥大鼠海馬中纈氨酸、甘氨酸、天冬氨酸和谷氨酸顯著增加,以及皮層中丙氨酸,苯丙氨酸顯著增加,而酪氨酸顯著減少。纈氨酸是支鏈氨基酸,也是人體的必需氨基酸之一,體內不能合成,需要外部攝入,可參與腦能量供應[18]。氨基酸代謝紊亂,可影響腦能量供應,進一步影響學習和記憶。甘氨酸、天冬氨酸、谷氨酸和丙氨酸作為非必須氨基酸,在調節基因表達、抗氧化反應、神經傳導和免疫方面起著重要作用,大多數非必需氨基酸及其衍生物還可以作為神經遞質,參與細胞間的突觸傳遞與神經功能調節[18]。酪氨酸、苯丙氨酸均為含硫氨基酸或其產物,當含硫氨基酸代謝受阻時可導致體內蓄積從而對神經系統產生毒性作用,加重認知功能損害[18]。由此可見,高尿酸可能通過干擾皮層和海馬氨基酸代謝,導致神經系統能量代謝紊亂、神經遞質合成障礙以及干擾神經系統正常興奮與抑制過程而影響中樞神經系統功能。

綜上所述,運用代謝組學的方法研究高尿酸血癥認知功能障礙是行之有效的方法。本研究成功地構建了基于高尿酸血癥組和正常對照組的OPLS-DA疾病區分模型,通過代謝物初篩,最終在皮層和海馬種鑒定出27和18種特征代謝物,這些物質對于高尿酸血癥認知功能障礙具有一定的診斷和治療的效能。在后續的實驗過程中,我們將利用各種生物技術進一步探究高尿酸血癥誘發認知功能障礙的確切機制。