60年輝煌跨越

之江平 林 盛

“錢塘涌潮,濤如連山噴雪來”。60年來,經濟強省、文化大省、生態浙江、平安浙江……作為科學發展的踐行者,浙江成為全國矚目的樣本和標桿。滔滔錢塘水,見證了60年浙江大地上的奮斗與輝煌,也必將見證下一個60年,浙江兒女的光榮與夢想!

60年,在歷史的長河中,若彈指一揮。

在東海之濱,錢塘江畔,10萬多平方公里的土地上,浙江兒女以敢為天下先的雄心和氣魄,譜寫出中國大地上一部自強不息、創業創新的時代華章。

60年,時光如錢江潮水,奔騰、回轉,驚濤拍岸,刻錄下這一方熱土無數的傳奇和故事,幾多的自豪與啟示。

數字折射浙江60年發展

“60年來,浙江國民經濟迅速發展,綜合實力顯著提升。特別是改革開放30年來,浙江人均GDP年均增長12%,是各省市區中人均GDP增長最快的地區。”2009年9月1日上午,浙江省政府新聞辦召開新聞發布會,省統計局副局長王杰透露了一組數字。

1949年,浙江省生產總值僅有15億元,2008年達21487億元,按可比價格計算,比1949年增長272倍,年均增長10%。人均GDP由1949年的72元增加到2008年的42214元,按可比價格計算,比1949年增長100倍,年均增長8.1%,其中改革開放30年年均增長12%,是各省市區中人均GDP增長最快的地區。

經濟的快速增長,大大增強了綜合實力,使浙江經濟在全國的地位和影響力迅速上升。2008年,GDP列廣東、山東、江蘇之后,居全國第4位;人均GDP列上海、北京、天津3個直轄市之后,居全國第4位和各省區第1位。

一串串對比強烈的數據,蘊含著令世人嘆為觀止的奇跡。

而巨大的歷史飛躍,在每一個山鄉、每一處漁村、每一座城市得到鮮活的印證,也在5000多萬浙江兒女的命運變遷中得到生動詮釋。

實現由落后的農業社會向先進的工業化社會的歷史性躍進

當改革的號角吹響,一種生于貧困、長于山野,特別能吃苦、堅韌不拔、不輕易放棄的精神噴薄而出,給中國東海之濱這個不起眼的省份注入了一份偉大而持久的力量。

1978年,全國最大的紐扣市場在永嘉橋頭形成,以此為標志,市場的活力如空氣一樣在浙江大地彌漫。

蕭山農民魯冠球將一個鐵鋪打造成為年營業收入超過400億元的跨國企業。雞毛換糖的義烏貨郎“換”出了一個交易額連續17年位居全國之首的小商品市場。

溫州、義烏、永康、柯橋……

輕紡、五金、羊毛衫……

一串串名詞背后,是一個個浙江人驚心動魄創業、創富、闖市場的故事。

30年,浙江大地崛起4000多個商品市場,擁有成交額超百億元的市場15個,單個市場成交額連續18年居全國第一。

如今的浙江已經實現了由落后的農業社會向先進的工業化社會的歷史性躍進。新中國成立以來,特別是改革開放之后,經濟結構發生了深刻變化。在GDP中,三次產業比例由1949年的68.5∶8.0∶23.5,轉變為2008年的5.1∶53.9∶41.0,勞動力比重從86∶6∶8轉變為19.2∶47.6∶33.2。

60年,浙江從當年的農業小省實現向工業強省的華麗轉身,工業成為經濟增長的強大發動機。

30多年來,浙江工業總產值躍升超160倍。2008年工業附加值是1952年的1045倍。年產值超億元的工業區塊600多個。

第三產業占GDP的比重由1949年的23.5%,提高到2008年的41%。浙江通過擴大投資、優化投資結構,不斷擴大對外開放、加強區域合作,深化體制改革、逐步完善市場體制等舉措,走出了一條具有浙江特色的發展路子,成為全國經濟增長速度最快和最富有活力的省份之一。

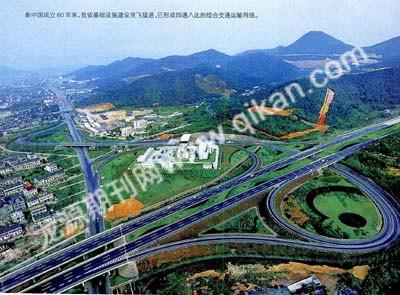

基礎設施突飛猛進

浙江是中國改革開放的一個典型,它的發展成就集中體現出改革開放對于經濟社會發展的推動和改變。新中國成立60年來,基礎設施建設得到了極大增強。新中國成立初期的1950年,全省固定資產投資總額僅0.21億元,2008年達到9323億元,年均增長20.3%,其中改革開放30年年均增長22.1%,30年累計投資6.36萬億元。

王杰透露,我省已形成四通八達的綜合交通運輸網絡,鐵路營運里程由1949年的390公里增至2008年的1306公里;公路通車里程由2197公里增至10.37萬公里,高速公路達3073公里。寧波—舟山港成為世界級大港。民用航空有杭州、寧波、溫州等7個機場,通航城市188個。

此外,建成了覆蓋全省、通達世界、技術先進、業務全面的信息通信基礎網絡。固定電話用戶由1949年的0.24萬戶增加到2008年的2298萬戶,電話普及率提高到每百人44.9部。移動電話達3977萬戶,普及率為每百人77.7部。互聯網用戶805萬戶。能源生產能力得到明顯提高,進入了網絡健全、布局合理、調度靈活、供電可靠的現代化電力工業新階段。

這些都為浙江經濟社會的可持續發展奠定了基礎。

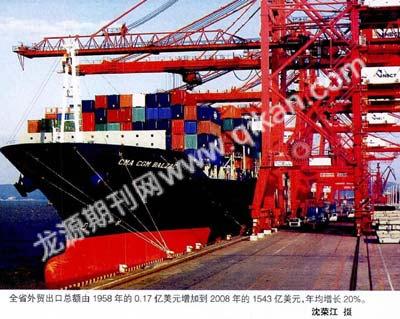

“跳出浙江發展浙江”: 形成“走出去”和“引進來”雙向互動格局

第一批個體工商戶、第一批私營企業、第一批股份合作企業、第一批專業市場、第一座農民城……作為改革開放的開路先鋒,浙江創造了多個“全國第一”,載入改革史冊。

1952年,全省外貿出口收購總值僅為1.2億元,占GDP的4.7%。2008年,全省外貿進出口總額2111億美元,其中出口總額由1958年的0.17億美元增加到1543億美元,年均增長20%,出口總額相當于GDP的比例近50%。

60年,1%的人口,創造了占全國7%的國民生產總值。

60年,城市化率從1949年的11.8%,提高到現在的57.6%。

60年來的歷史性跨越,浙江從東海之濱的資源小省,成為中國經濟版圖上耀眼的熱土。如今,浙江已經形成了全方位、多層次、寬領域的對外開放格局。

1980年,與港商合資的西湖藤器有限公司成立,拉開了浙江直接利用外資的帷幕。1979—2008年,實際利用外資總額累計達到1002億美元。30年間,共批準外商直接投資(包括港澳臺等)企業4.4萬家,到浙江投資的國家和地區已達200個,世界500強企業已有84家落戶浙江。

改革開放初期,浙江省就有少數國有企業(主要是貿易公司)開始走出國門,開辦貿易機構或興辦“三資企業”。到2008年,全省經審批和核準境外企業和機構累計3466家,投資總額30億美元,其中中方投資26億美元,投資項目遍布六大洲、121個國家和地區。

60年來城鎮居民收入漲了195倍

60年來,浙江百姓從經濟發展中得到了許多實惠。城鄉居民生活實現了從溫飽不足到小康的歷史性跨越。從就業到企業養老、基本醫療、工傷保險、失業保險、生育保險、新型農村合作醫療保險,我省社會保障體系基本框架初步形成。

經濟發展的最終受益者就是老百姓。新中國成立60年來、特別是改革開放30年,浙江老百姓的生活發生了翻天覆地的變化。

2008年,浙江新增財力的72.2%用在改善民生方面。

王杰透露,1949年,全省從業人員為850萬人,2008年擴大到3487萬人,平均每年增加44.7萬人。389萬城鎮居民參加了基本醫療保險,512萬和428萬農民工分別參加了工傷和基本醫療保險,362萬名被征地農民有了社會保障。新型農村合作醫療保險參合率達90%。

老百姓感受最深刻的就是錢袋子越來越鼓。1949年,浙江城鎮居民年人均可支配收入和農村居民年人均純收入分別僅為116元和47元,2008年增加到22727元和9258元,比1949年分別增長195倍和196倍,扣除價格因素,年均實際增長5.5%和6.3%。

錢袋子鼓了,銀行的存款也多了。城鄉居民人民幣儲蓄存款余額由1952年的0.37億元增加到2008年的14501億元,人均儲蓄28323元。

特別值得一提的是,2008年,浙江群眾安全感滿意率達到95.7%,高于同期全國平均水平,被認為最具安全感的省份之一。

“城鄉居民生活實現了從溫飽不足到小康的歷史性跨越。”王杰說。

浙江發展的獨特經驗

浙江在新中國成立60年,特別是改革開放30年來取得了輝煌的成績,除了全國共性的因素外,有沒有獨特經驗?

對于這個問題,王杰總結了三點:放手發展多種所有制,特別是非公有制經濟;放手發展社會主義市場經濟,讓市場化改革先行;從實際出發,揚長避短,發揮獨特比較優勢,走出符合浙江發展的路子。

王杰認為,非公有制經濟的充分發展,是浙江有別于其他省份的獨特優勢。統計數據顯示,2008年,浙江非公有制經濟創造的增加值占GDP的73.5%,稅收占60%左右。另外,改革開放30年來,浙江90%的新增就業都來自非公有制經濟。浙江的非公有制經濟在全國首屈一指,也成為其他省市頻繁學習的地方。

市場先行,讓浙江真正走在了全國前列。王杰稱,浙江沒有雄厚的基礎,也沒有豐富的礦產資源,沒有國家的特殊政策,在這種情況下,仍然成為經濟增長最快的地區,主要靠的是市場先行。“不是來自于上級授權,而是來自于民間的自我發動,有活力,自發的,且有一定的秩序。”

浙江的發展史,就是一部創業富民史,就是一部改革創新史。如今,浙江經濟社會發展已經躍上了一個新的歷史平臺,進入轉型、轉軌、爬坡、越坎的關鍵時期。相信浙江人民會以更高昂的壯志豪情、更務實的進取精神,一往無前,開拓奮進,銳意創新,艱苦奮斗,同心協力,共創更加美好的明天。

相關鏈接:

產業結構日趨合理 轉型升級加快推進

新中國成立后,特別是改革開放以來,浙江省的三次產業內部結構進行了重大調整。重視糧食安全,大力發展生態高效農業,農業結構向多元化方向發展。農、林、牧、漁業總產值的比例,由1949年的81.4∶5.4∶11.3∶1.9,調整為2008年的45.7∶6.0∶23.5∶22.9。

工業在國民經濟中的主導地位日益突出。工業內部結構也發生了重大改變。在發揮紡織、服裝、化纖、皮革、食品加工和制造等傳統優勢產業的同時,裝備制造業、高技術產業和臨港重化工業有長足發展。第三產業成為國民經濟的重要組成部分。1951—2008年,第三產業增加值年均增長10.1%,其中,改革開放以來30年年均增長13.8%。

相關鏈接:

重點建設取得矚目成就

水利設施建設:夯實農業發展基礎

突出抓好蓄水、供水、城市防洪、河道整治等水利設施建設,全省防洪、排澇和抗旱能力明顯提高,夯實農業發展基礎,新農村建設面貌一新。2003—2008年累計建成水庫(含除險加固)14座,新增庫容11.22億立方米。完成一批城鎮骨干防洪堤和河道整治工程,提高了水資源的利用率,緩解了城市防洪壓力,改善了環境。“千村示范、萬村整治”工程取得新成效,整治村建設順利推進,農村基礎設施建設和環境得到明顯改善。2008年累計完成投資61億元,為年度計劃的122%。2009年1—6月,農水項目完成投資36.1億元,為年度計劃的67.9%。

強化能源要素保障

著眼于優化能源結構,強化能源保障。加快電源、電網及天然氣利用等重點項目建設步伐,我省能源供給能力明顯增強,緊張局面得到緩解。2008年,累計完成投資228億元,為年度計劃的120%。華能玉環電廠6號機組、臺州電廠五期5號6號機組、浙能樂清電廠一期工程1號2號機組、灘坑水電站2號機組、北侖電廠三期工程6號機組已經建成投產,新增電力裝機370萬千瓦。220和500千伏輸變電工程累計完成投資65.3億元,建成500千伏輸變電線路513公里、變電容量850萬千伏安,建成220千伏輸變電線路969公里、變電容量858萬千伏安。

2009年1—6月,能源項目完成投資92億元,為年度計劃的75.7%。

形成交通綜合網絡

著眼于發展大交通,建設大網絡,大力推進鐵路、高速公路、機場以及港口碼頭和內河航道等項目建設。2003—2008年,交通類項目累計完成投資2051億元,相繼完成了宣杭鐵路復線,滬杭、浙贛鐵路電氣化改造,衢常鐵路工程,新增新線里程41公里、鐵路復線里程143.5公里、鐵路電氣化里程408公里;杭州灣跨海大橋、臺金高速公路西段、黃衢南高速公路衢州以南段等建成通車。新增高速公路通車里程1766公里;內河高等級航道新增395公里;沿海萬噸級泊位新增59個。

2009年1—6月,交通項目完成投資398億元,為年度計劃的63.8%,鐵路項目完成投資91.7億元。

走新型工業化道路

加大對先進制造業、高科技產業等重點工業項目的投入力度,組織了300多個以高技術產業和提升傳統優勢產業為主體的省重點工業項目的實施。

2003—2008年,省重點工業項目建設累計完成投資588億元,投產項目100多個,寧波逸盛石化PTA項目、杭州鳳起機床廠遷建工程、桐廬紅獅水泥熟料生產線工程、杭州雙華科技公司管狀電機工程等產業項目順利投產。

2009年1—6月,產業累計完成投資91.7億元,為年度計劃的82.7%。這些都有力地促進了我省工業結構的調整,推動了我省產業升級,提升了整體技術水平和綜合競爭力,促進了工業由大變強。

突出文教衛項目建設

社會發展類省重點建設蓬勃開展。2008年,累計完成投資49億元,為年度計劃的109%。省屬高等教育完成投資25億元,高等教育校舍面積新增72.8萬平方米。浙江大學紫金港校區建工組團、浙江工商大學擴建工程、浙江財經學院等項目基本竣工,杭州、寧波、溫州高教園區建設加快推進,省委黨校“一校兩院”遷建工程已投入使用。省屬醫療項目完成投資4.5億元,省婦女保健醫院科研醫療綜合樓已開工建設。

2009年1—6月,社會發展項目累計完成投資34.7億元,為年度計劃的52.1%。

城市基礎設施建設:改善人和環境的協調

2008年,城市基礎設施建設累計完成投資80億元,為年度計劃的107%。湖州垃圾焚燒工程等垃圾處理項目已建成投用,新增垃圾日處理能力4.38萬噸。東陽橫店供水工程、臺州供水二期工程順利建成,新增日引、供水能力71.5萬噸;杭州市錢塘江引水入城工程等項目按計劃順利推進。

2009年1—6月,城市基礎設施及生態項目累計完成投資58.8億元,為年度計劃的79.5%。臺州供水二期工程進入綠化、道路、水電安置等掃尾工作。紹興污水處理三期工程土建、設備安裝均已完成。