千萬農民奔小康

管哲暉 徐浩璐

當下的浙江農村,正在創業富民、創新強省的總戰略指引下,全面推進城鄉統籌發展,走在具有中國特色的現代化道路上。

“土地平曠,屋舍儼然……阡陌交通,雞犬相聞,”“薄賦稅、均貧富,”“耕者有其田”,“樓上樓下,電燈電話”……古往今來,在中國這樣一個農業大國,對于“三農”的夢想從未中斷過。

回溯一甲子,浙江10萬多平方公里的土地上,在從貧窮到溫飽乃至邁向全面建設小康社會的進程中,農業、農村、農民的變化生動而深刻!

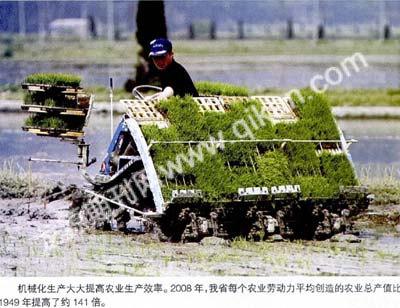

生產關系的與時俱進,極大地解放了農村生產力

“采用機械化作業一天可收割80多畝稻子,省時省力,更重要的是贏得了農時季節,為冬季作物豐產豐收奠定了基礎。”衢州市衢江區蓮花鎮廟壟村種糧大戶徐文榮駕駛著洋馬大型稻麥收割機,喜悅之情溢于言表。

“蟲是天上放下的,治不了。”今天的人們很難想象,像治理蟲害這樣基本的農業生產活動,對60年前的浙江農民來說,卻是一件干不了也不愿干的事,更不要說機械化收割稻子了——這是想都不敢想的事。

1950年冬,土地改革全面展開,到1952年,全省100%的鄉、100%的土地實行了土地改革,從根本上消滅了封建土地制度,農民實現了“耕者有其田”的愿望,在農村建立了農民的土地所有制。

上世紀50年代初《浙江日報》曾報道,杭縣上泗區一個年老的農婦,天黑了還在耕地,別人問為什么這么晚還不回,她說:“念了一輩子佛也不見多一畝地,如今共產黨來了分到了田,我還能不好好生產嗎?”這樣的農民何止一個,“嘉興等地農民和農婦分得土地后,晚上睡不著覺,幾次爬起來去看自己新分得的田地;農民紛紛制定生產計劃,努力增產……”

1952年3月互助合作運動在全省開展,到1957底基本完成了農業生產關系的社會主義改造,農村實現了幾千年分散個體勞動向集體所有、集體經營的歷史性轉變,在當時的歷史條件下,進一步解放了農業生產力。

到1957年,全省農業總產值,糧食、棉花、茶葉總產量,生豬和羊存欄數均創新中國成立以來最高水平,農民人均純收入從47元提高到86.92元,增長近84%!

農田水利建設、農業機械化、良種化……掙脫了束縛的人們如火如荼地投入到農業生產條件改善的洪流中。

1982年1月1日,中共中央發出第一個關于“三農”問題的“一號文件”,突破了傳統的“三級所有、隊為基礎”的體制框框,明確提出包產到戶、包干到戶或大包干“都是社會主義生產責任制”,大包干在它的發祥地浙江迅速普及。

隨著全省農村普遍建立以家庭經營為基礎、統分結合的雙層經營體制,農業生產突破以糧為綱、單一農業經營的格局,農產品流通體制改革邁開大步。1984年全省糧食產量達到182億公斤,創歷史最高水平,多種經營農產品也全面增長,農產品供給長期短缺局面得到全面改變。

“我們家就是那時分到了5畝地,種過棉花,也種過白菜、蠶豆,還把多余的蔬菜裝上船運到余姚賣給城里人。”慈溪市周巷農民鄭涌森對那個干勁迸發的歲月至今記憶猶新。

溫飽問題基本解決后,改革從未松勁過。1985年起,省委、省政府進一步抓了農業結構調整和多種經營發展,率先在全國推進了農業適度規模經營和貿工農一體化經營。1992年起又率先推進了農業的市場化改革,大力發展“一優兩高”農業。面對不斷出現的農產品“賣難”,1998年提出了大力發展效益農業的口號,鼓勵農民“什么來錢種什么”。2001年,又在全國率先推進了糧食購銷市場化改革。2004年,省委、省政府提出發展高效生態農業……

有關數據顯示,新中國成立時,農業生產效益極其低下,每個農業勞動力平均創造的農業總產值為190元,到2008年,這一數字達到了26713元,比1949年提高了約141倍。

千變萬化的農村經濟創造出了千變萬化的新農民

十一屆三中全會后以家庭聯產承包責任制為先導的農村改革,使農民成為土地的主人。從此,千變萬化的農村經濟創造出了千變萬化的新農民。

“為什么不讓擺攤,我們都沒飯吃了!”義烏第一代擺攤人,今年70歲的老太太馮愛倩,至今還記得1982年因被沒收提籃沖進縣委書記辦公室要求放開市場的情景。而義烏縣委也順應百姓意愿,提出了“允許農民進城經商”、“允許城市市場開放”等“四個允許”。今天,人們評論說:這一“吵”,“吵”出了個全球最大的義烏小商品市場。

造市,是浙江農民獨特的本領。造市,在省內及全球40多個國家(地區)造出了5600多家各類商品市場,僅省內的年成交額就達9325億元;造市,造出了一大批走南闖北的農民商人;造市,與工業化緊密聯動,也造出了一大批依托市場發展壯大的浙江企業。

從鼓勵社隊企業、家庭工業發展開始,浙江率先大力推進鄉鎮企業異軍突起,出臺了一系列放權松綁的政策。1984年,農村經濟發生歷史性轉折,鄉鎮企業產值比重首次超過農業產值,從事非耕地經營勞動力人數第一次超過從事耕地經營的勞動力。1994年,鄉鎮企業成為我省經濟主力軍,產值占全省工業總產值的72.9%。到2007年,全省鄉鎮企業達111萬家,實現增加值8645億元。

“加工工業、建筑建材、商業服務、水陸運輸、畜禽蛋奶、果木蟲魚,三百六十行,行行都有農民參加。”當年的一篇新聞報道是這樣記錄下農民“洗腳上田”,從單純的農業轉移到新生產服務領域的情形。

這場轉移帶來了農村經濟結構和農村就業結構的調整,到2008年,浙江全社會從業人員中,非農比重達80.8%,比1949年提高66.8個百分點,農村從業人員中,從事非農產業的人員比重達71.1%。

1984年一個炎熱的夏夜,蒼南縣龍港鎮黨委書記陳定模對著下面黑壓壓1000多名群眾,吹響了新中國歷史上第一個農民集資建城的號角,在全國率先推行土地有償使用、戶籍管理等制度改革,成功地走出了一條農村城鎮化的路子,農民破天荒第一次以這種獨特的方式成為了城鎮居民。

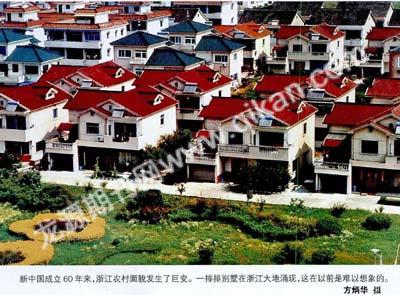

和這座“中國農民第一城”一樣,伴隨著農村工業化、市場化加速推進,在浙江大地上,崛起了一大批特色鮮明的新型小城鎮,有286個鎮進入了全國千強鎮行列。

從城鄉二元結構到城鄉一體化統籌發展,農民生活方式發生著巨變

現在的蕭山航民村,已是一個村級經濟、村莊面貌、村民生活均處于全國領先水平的新農村建設示范村。不過,現任村黨委委員、生于上世紀50年代的朱永康對之前的苦日子仍記憶猶新。“村里人大都務農,種出的糧食勉強夠吃,日子過得緊巴巴的。”

“住的是茅草屋,吃的是芋艿、青菜與咸菜。”今年79歲的著名攝影記者徐永輝在他的攝影報道中,這樣回憶1950年初次到余杭農民汪阿金家的情景。如今,汪阿金的家人有的住上了農家別墅,有的在城里買了商品房,有的開上了小汽車,用上了大屏幕液晶電視。

追蹤拍攝汪阿金和葉根土兩家的照片,如今為國人熟知,它們是浙江農民生活“芝麻開花節節高”的真實寫照。

經濟的快速發展,欠發達地區扶貧開發的推進,農民負擔的不斷減輕,讓農民腰包越來越殷實。1997年,浙江成為全國第一個沒有貧困縣的省區,2003年又開始實施“欠發達鄉鎮奔小康工程”。

2008年,浙江農民人均純收入9258元,已連續24年居全國省區首位,與1949年相比,增長196倍,扣除價格因素,年均增長6.3%。

60年來,農民的消費結構不斷升級,特別是近年來,從物質享受轉向對精神生活的追求。吃,植物性食物消費下降,動物性食物消費增加;穿,從“一衣多季”到“一季多衣”;住,從草房到平房到樓房,從幾代一房到每戶一房;交通通信,從閉塞到村村通公路,幾乎家家有電話。

坐在小區中央花園的石凳上,69歲的張大伯一邊抽著煙,一邊瞇縫著眼和來往的鄰居打著招呼,不時還回頭和小區門口的保安攀談上幾句。

兩年前從自家造的那幢三層樓搬到這個公寓小區后,張大伯一下子覺得有些“不適應”了。現在打開水龍頭就能用上自來水,垃圾要扔到指定的垃圾箱里,小區門口還有保安為居民“站崗放哨”。

嘉興余新鎮、姚莊鎮等13個試點村鎮通過“兩分兩換”的土地流轉方式,將像張大伯一樣的農民進行集中安置居住,讓農民變散居為集居,從傳統的生活方式轉換成市民、社區的生活方式。

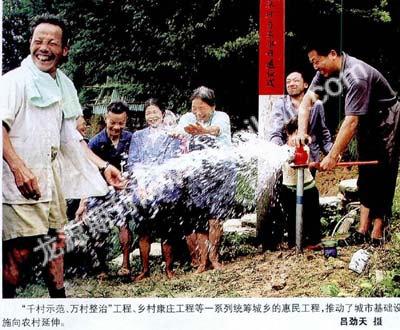

黨的十六大以后,浙江率先形成了統籌城鄉改革推進城鄉一體化發展的共識,在全國第一個制定了《浙江省統籌城鄉發展推進城鄉一體化綱要》,積極探索建立政府主導的以工促農、以城帶鄉、城鄉互促的機制和方法。加大農村稅費改革力度,率先實施免除所有農業稅負的改革舉措,終止了延續千年的“皇糧國稅”,開創了農業零稅負時代;“千村示范、萬村整治”工程、鄉村康莊工程和“萬里清水河道整治”、“農民健康”工程等一系列統籌城鄉的惠民工程,推動了城市基礎設施向農村延伸、公共服務向農村覆蓋、現代文明向農村輻射、公共財政向農村傾斜。

新農村、新農合、新農保、新農居、新社區。今天,浙江農民有的像張大伯這樣集聚到城鎮生活,有的在新農村社區里,喝的是自來水,看的是有線電視,出行有公交,社區衛生有定期清掃……清新自然的田園風光和愜意的農居生活還吸引了無數城里人過一把“農家樂”的癮。

浙江傳奇一甲子,幸福飛越60年!