在那母親河的源頭

朱憲民,中國當代攝影史上不可繞過的攝影師。他用長達30年的生命記錄了一條河——中國的母親河黃河。1987年,布列松看到他的畫冊,寫下了題詞:“真理之眼,永遠向著生活。”其作品《黃河百姓》收錄了1968年至1998年拍攝的480幅照片,被譽為“是迄今為止以影像方式全面表現‘黃河人生存狀態的、時間跨度最大的攝影專著”。

我出生在山東聊城地區的范縣,那里是典型的夾河套地形。生活的環境偏僻、封閉、落后。17歲離開故鄉之前,我從不知道要刷牙,不知道人穿鞋的時候里面還要穿襪子。

我對故鄉有深切的感情,所以一有機會拿起相機,就不假思索地對準了黃河流域的中原地區。也是因為這個,當1985年我參加《中國攝影》雜志組織的“大漠拾美”攝影展覽時,有機會到了西部,也毫不猶豫地選擇拍攝黃河源頭——青海瑪多縣。

黃河源頭的面很大,真正的源頭并沒有形成河流,叫星宿海。那里沒有人居住,就像沼澤地一般,一條條都是水。我到了瑪多縣,正好趕上瑪多成立35周年,是集中反映藏族人民生活的一個機會。后來我又兩次去青海、甘肅、寧夏、山西。這樣就串起來了。

最初的時候,選擇拍攝黃河只是一種情感上的呼喚,并沒有想到自己要成系列或者出書。我只是想拍我生活過的地方,追溯我童年的生活痕跡。黃河兩岸百姓的樸實、善良、勤勞,他們默默地在那種生活條件下,不屈不撓地為生活和生命掙扎,我覺得應該用我的照相機記錄下來,讓更多的人熱愛他們,關注他們。

上世紀90年代初,我讀到臺灣阮義忠先生《當代攝影新銳》中的一段話:“時下不少新銳,極不愿意拍攝正常視覺下所感受到的世界,不愿意讓人由活生生的人、事、物當中得到共鳴……正所謂虛的東西多了,而實實在在真正深沉博大的東西卻缺乏得很,從而得不到廣泛的接受。其繁復的值得驚嘆的技巧也只能孤芳自賞,最終成為過眼煙云。”這話和我當時的想法不謀而合,搞不明白的東西我從來不拍。

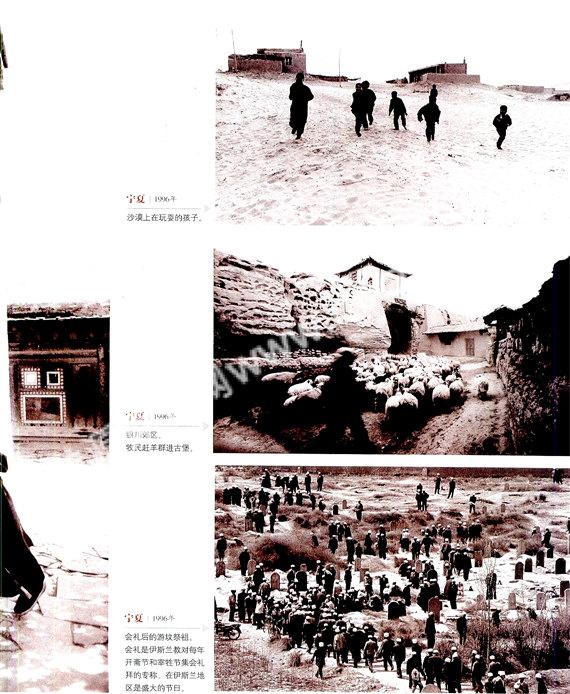

相對中原地區,黃河上游人們的生活與風俗我并不熟悉,無法一下子捕捉到心靈層面的東西。但我還是帶著敬意去拍,去體驗普通人的生活在令人敬畏的大自然和滄桑的歷史面前是什么情形。帳篷里的酥油茶,塔爾寺的轉經筒,西夏王陵前牧羊的身影,內蒙古黃河邊奔馳的馬群,都有種與下游地區完全不同的味道和震撼。

青海、甘肅、寧夏、內蒙古,我幾乎都去過幾次,每次去之前還要查些資料,或者專門向專家請教,看哪些不能漏掉,哪些拍了也不好發。雖然去上游不及去中原的次數多,但每次有機會還是會多拍些東西。記得頭一次去黃河源頭時,我待了50多天,拍了200多個膠卷,這在80年代中期,還是很令人吃驚的一個數量。

那時蘭州軍區為我們同去的四五個攝影師提供了一輛越野吉普,帶我們從西寧到瑪多,再沿著黃河源頭一路下行。我特意提出不能只拍節日,比如賽馬會、曬佛,人人穿著盛裝出席,那不夠。一定要去藏族人的帳篷里多看看,感受普通人實實在在的日常生活。

頭一次到黃河源頭時,我最大的感覺是閉塞。那里相對落后于中原地區,沒有電視,沒有廣播,甚至沒有報紙,與外面的生活幾乎是兩個世界。80年代中期,改革開放剛開始不久,少數民族的生活還相對封閉,全國攝影也比較禁錮,很少有攝影師到西部去拍照,因而我們一去,當地人都很好奇,對我們也友好、熱情。

這些地區的各個地方特色都不相同,但總體來說生活習慣與居住條件都較為接近。由于氣候、地貌都豪放、凜冽、大氣,這種特點使那里的人性格都很質樸、直爽。我把他們當成我的父母來拍,當成我的兄弟姐妹來拍。盡管西部確實有很多貧窮落后的地方,但我會選擇人的生活常態來拍。這是我理解的攝影家記錄歷史變遷的方式,也是一種對歷史負責的態度。