“非典型院長”推動河南判決書上網(wǎng)

韓 永

判決書上網(wǎng)的最初動議,來自于判決后引起的上訪。張立勇上任一年后,河南省赴最高院上訪率前三跌至全國第八

河南省東方律師事務所律師王清亮這幾天有點窩火。他代理的一起案件的判決書上了網(wǎng),但該判決書不僅把自己當事人的名字寫錯了,也把自己所在律所的名稱寫錯了。

這是王清亮第一個判決書上網(wǎng)的案子。該省從2008年10月份開始試行判決書上網(wǎng),在王清亮看來,這帶來了很多積極的變化,但問題依然很多。

2009年10月9日,河南省高院發(fā)布《裁判文書上網(wǎng)公布管理辦法》,取代半年前的試行文件,力圖解決一些“不容忽視的問題”。

各級法院博弈上網(wǎng)率

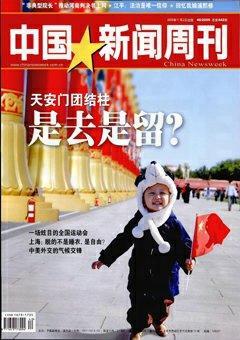

判決書上網(wǎng)最為突出的一個問題,是對判決書上網(wǎng)標準的把握問題。“有些人對哪些判決書需要上網(wǎng)還把握不準,”河南省高院研究室主任李劍非在接受《中國新聞周刊》采訪時表示。

在此前的試行文件中,對判決書上網(wǎng)有兩個例外規(guī)定:一是法定情況。“未成年人犯罪案件、涉及國家秘密、商業(yè)秘密、個人隱私案件的裁判文書一律不上網(wǎng)”。二是兩種特殊情況。一種是“敏感性、群體性案件或其他社會影響較大案件的裁判文書,主管副庭長認為有必要推遲上網(wǎng)公布的,經(jīng)主管副院長審批,可以推遲上網(wǎng)”;另一種是“一方或雙方當事人明確要求不上網(wǎng)公布其裁判文書,確有正當理由的,由承辦人呈報主管副院長審核批準,經(jīng)主管副院長審核,可以不上網(wǎng)”。

“這里面存在著很大的自由裁量權(quán),對其尺度的把握決定了上網(wǎng)率的高低,”河南省某基層法院法官胡敬文分析。他說,從利我的角度考慮,除了少數(shù)改革的力推者,大多數(shù)法院和法官都會下意識地對這一標準作擴大化解釋,河南省高院和各中院、基層法院的博弈在所難免。

胡敬文說,規(guī)避判決書上網(wǎng)的路徑主要有二:一是擴大對敏感性案件的解釋,二是與當事人協(xié)商,由后者提出不上網(wǎng)的申請。

在河南省某中院,記者看到了該院從今年3月份到9月份的上網(wǎng)月報。月報中,在不上網(wǎng)的原因一欄,這兩個理由占據(jù)了大部分比例。該中院所屬各基層法院的上網(wǎng)月報,也顯示出類似的特點。

胡敬文說,對于敏感性案件的認定,有時要兼顧相關方面的感受,河南省高院很難搞一言堂。而由當事人提出申請,較之前一種做法,既避免了可能的爭議,又顯得冠冕堂皇。

河南省高院對此心知肚明。在近期召開的有關判決書上網(wǎng)的研討會上,該院政治部主任袁永新在列舉判決書上網(wǎng)遇到的問題時說:“有的法官怕當事人上訪、怕文書質(zhì)量出問題,態(tài)度不積極,還有法官甚至直接動員當事人‘要求文書不上網(wǎng)。”該院研究室主任李劍非在接受《中國新聞周刊》采訪時說:“如果別人上網(wǎng)率高,就你特殊情況多,那肯定是把關不嚴。”

從制度設計上看,判決書上網(wǎng)的決定權(quán),在作出判決的法院:上網(wǎng)的決定權(quán)在主管副庭長(中院和基層法院則多由庭長把關),不上網(wǎng)的決定權(quán)則在主管副院長。“這一設計的本意,就是通過提高審批的級別,對不上網(wǎng)嚴格把關。”李劍非說。

但在河南省政協(xié)委員、省高院監(jiān)督員張樹才看來,不管是審判員,還是副庭長,還是主管副院長,實際上是一個利益共同體,一榮俱榮,一損俱損。上文提到的中院及下轄各基層法院的月報,都呈現(xiàn)出明顯的先抑后揚的特點:開始上網(wǎng)率偏低,后來逐步提升。張樹才說,前者反映了各法院的自覺行為,后者則反映出河南省高院的強勢介入。

河南省高院介入的方式,是上網(wǎng)率與各中院和基層法院的績效考核掛鉤。河南省高院網(wǎng)絡辦主任陳海發(fā)告訴《中國新聞周刊》,網(wǎng)絡辦每個月要對各中院和各基層法院的上網(wǎng)率進行統(tǒng)計,排名靠后者通報批評,并扣掉考評分。若該上網(wǎng)的沒上網(wǎng),一旦發(fā)現(xiàn),也“狠扣”考評分。

鄭州市中院研究室副主任朱世鵬告訴《中國新聞周刊》,判決書上網(wǎng)在考評中所占分值約有20分,約占考評總分的十分之一。

在河南省高院的強力介入下,河南省各中院和基層法院的上網(wǎng)率逐漸上升。鄭州市中院的上網(wǎng)月報顯示,近兩個月,一些業(yè)務庭室的上網(wǎng)率已經(jīng)達到90%。

但河南省政協(xié)委員張樹才說,河南省高院領導與中院和基層法院之間的博弈,還會持續(xù)。“在人、財、物上都不受高院約束的各中院和基層法院,其實沒有太多理由聽從高院的調(diào)遣。”

上網(wǎng)與調(diào)解的糾葛

判決書上網(wǎng)的強勢推行,還產(chǎn)生了另外一個后果:為了規(guī)避上網(wǎng),有些法官將重點轉(zhuǎn)向了調(diào)解。

李劍非告訴《中國新聞周刊》,在判決書上網(wǎng)之初,調(diào)解書本在上網(wǎng)之列。“后來發(fā)現(xiàn)不妥。因為調(diào)解是對自己權(quán)利的讓渡,很多人不愿意讓別人知道,另外,也容易引起效仿。”與調(diào)解書一起從網(wǎng)上被拿掉的,還有裁定。原因是“裁定都是一些程序性的規(guī)定,沒有什么實質(zhì)內(nèi)容”。

法官這一下意識的轉(zhuǎn)向,卻與河南省高院的改革思路不謀而合。2008年1月份,原任咸陽市委書記的張立勇轉(zhuǎn)任河南省高院院長后,開始了很多改革,包括奧運前夕的5次大接訪,推廣馬錫武審判模式,成立社會法庭,以及將今年定為河南省法院的“調(diào)解年”等。改革中“重調(diào)解”的思路清晰可見。

但這一轉(zhuǎn)向也產(chǎn)生了一個問題。據(jù)胡敬文透露,各個法院的調(diào)解任務本已很重,這一擠壓,壓力更大了。

他說,自己所在的法庭一年審理300個案子,最終判下的只有10來個,調(diào)解率高達90%多,但在全縣的排名仍然不高。他說,調(diào)解的任務經(jīng)過層層加碼后,到了最下層,幾乎已不堪承受。

胡敬文說,過于重視調(diào)解還產(chǎn)生了另外一個問題。“法院對調(diào)解的過度重視,正在培養(yǎng)出一大批討價還價的當事人。”他說自己做這些事情時權(quán)謀用盡,有時還低三下四,全然沒有了法官應有的尊嚴。

胡敬文擔心,過于重視調(diào)解,可能會最終扼殺調(diào)解:“按照現(xiàn)在的架勢,再過3年,可能就調(diào)解不動了。”

他說,以現(xiàn)在的壓力和風險權(quán)衡,他現(xiàn)在寧愿上網(wǎng),也不愿陷入無休止的調(diào)解中。

與此同時,在試行了1年后,判決書上網(wǎng)并沒有出現(xiàn)之前擔心的很多風險。李劍非說:“剛開始有顧慮,擔心網(wǎng)上會不會有謾罵呀。現(xiàn)在看來,效果非常好,無理取鬧的比例非常低,這有點出乎意料。”

律師王清亮告訴《中國新聞周刊》,與上網(wǎng)之前相比,現(xiàn)在的判決書“最主要體現(xiàn)在說理部分,比以前更有說服力了”。鄭州市中原區(qū)法院民一庭副庭長史藝娜說,現(xiàn)在她作出一個判決后,并不急著發(fā)出去,而是先放兩天,沉淀沉淀,看能不能再做一些改善,再發(fā)出去。

但瑕疵依然很多。與判決書的公開相配套,河南高院開通了一個對判決書進行評價的平臺——“網(wǎng)評法院”。《中國新聞周刊》記者對今年9月24日到10月24日的跟帖進行統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)有9個判決書被挑出了問題,除了字句上的錯誤外,也有適用法律的問題。

河南省高院網(wǎng)絡辦主任陳海發(fā)告訴《中國新聞周刊》,“網(wǎng)評法院”現(xiàn)在是“三級網(wǎng)站,一個口袋”,判決書在各自的網(wǎng)站上公布,對其評論則統(tǒng)一到省高院。他說,考慮到格式不對、社會影響等因素,現(xiàn)在發(fā)布的帖子只占來帖的十分之一。

“非典型院長”

判決書上網(wǎng)能有今天,河南省政協(xié)委員張樹才認為,張立勇的強勢起到了決定性作用。鄭州中原區(qū)法院研究室主任曹媛媛說:“如果高院不強硬,這個事就會流于形式。”其“強硬”所指,就是張立勇。

“他(張立勇)是一個說了就要落實的人,”河南省高院網(wǎng)絡辦主任陳海發(fā)說。去年5月份,張立勇開始對媒體談及判決書上網(wǎng),省高院網(wǎng)絡辦主任陳海發(fā)立即著手與中國法院網(wǎng)聯(lián)系網(wǎng)絡空間。“他要的是結(jié)果。沒有結(jié)果,就拿你是問。”

判決書上網(wǎng)的最初動議,河南省高院研究室主任李劍非說,來自于去年大接訪中發(fā)現(xiàn)的很多問題。“有的人拿著判決書來上訪,判決書上錯誤百出。”

涉法涉訴上訪一直是河南省法院系統(tǒng)的現(xiàn)實壓力。在張立勇來河南之前,該省赴最高法院上訪率多年來高居全國三甲。

就任河南高院院長后,張立勇說自己經(jīng)常思考一個問題:“為什么法院做了那么多實實在在的工作,群眾還是不滿意?”他給自己的答案是公開不夠。“公開是一種態(tài)度,老百姓有時候要的就是個態(tài)度。”

這一體會,他早在咸陽做市長時就有。2004年,群眾上訪兩次堵住咸陽市政府的大門,他不得不從密道偷偷溜走。這種倉皇出逃的感覺讓他非常郁悶。“從這個小過道溜出去,實在不像一位市長的樣子。”

后來,他有機會與訪民面對面接觸。發(fā)現(xiàn)此前的擔心純粹多余,“看到市長走出來與大家見面,上訪者的氣就已經(jīng)消了大半。”上述兩種經(jīng)歷讓他明白一個道理:“人們找市長,并不是要他包辦一切,人們要的是一種態(tài)度。”他從此不走密道,“要堂堂正正地走大門。”當了咸陽市委書記后,他要求市委9名常委的辦公電話和手機號碼都要在媒體上公布。

也有人對張立勇“把本為指導與被指導關系的省高院與地方法院之間的關系,搞成了純粹的上下級關系”不滿意。“奧運之前,他說周末要加班,全省的法院都要去加班。”一位中級法院的工作人員對此不無抱怨。

張樹才卻感覺張立勇與一般的官員不同,“一般的官員都很低調(diào),張卻是一個積極作為的人,他也敢于為此承擔責任。”

張樹才說,對于法院的改革,張立勇其實有一套系統(tǒng)的思路,“這一思路的核心在于真正地解決糾紛。”

“要解決糾紛,就得知道糾紛的‘結(jié)在哪兒,”張樹才說,在這方面,中國人和西方人有所不同。“西方人的‘結(jié)多在利益,而中國人的‘結(jié)除了利益,情感也占據(jù)很大比例,特別在農(nóng)村,有些人打官司就是為了出一口氣。”

“這就使得中國人特別是農(nóng)民心中的‘理,與以理性人為假設的法律的‘理存在差異。張立勇倡導的馬錫武審判方式,就是試圖將法律上的‘理與老百姓觀念中的‘理結(jié)合起來。”

在張立勇上任一年后,河南省赴最高院上訪率從此前的前三跌至全國第八。而在他來河南赴任的一個月前,河南省委辦公廳、省政府辦公廳聯(lián)合下發(fā)了《信訪問責暫行規(guī)定》,加大了在信訪問題上對官員的追究力度。 (文中胡敬文為化名) ★