江平:法治是唯一信仰

韓 永

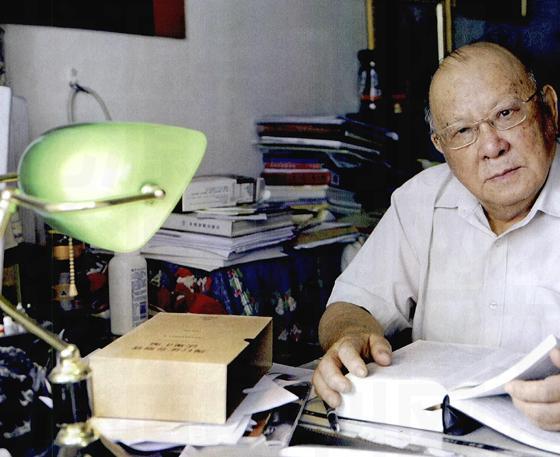

即將80歲的老人,歷盡人生波折。在他身上,既有法學大家的操守,也不乏應對復雜現實的策略。他會用智慧的表達,以期事半功倍。

江平說自己不至于為了某一理想走上最決絕的道路,除了“沒有這個勇氣”,他也考量了這種方式的效果。

無論政治還是民粹的力量,都不足以改變江平對法治的信仰,因為它是民主與自由的載體。

江平說,經歷正反兩方面的教訓,看政治也好,看國家前途也好,都有兩方面的經驗,這是他人生很大的特點

前不久,《南方周末》舉辦“中國夢踐行者”致敬典禮,法學家江平是其中最年長的“踐行者”。他從幕布后走到前臺時,沒看清腳下的臺階,踉蹌了一下,險些摔倒。主持人白巖松不失時機地借題發揮:江老師一路走來,雖然也有坎坷,但是,你看他“依然雄赳赳氣昂昂地來到了舞臺中間”。

這個插曲,倒真像是這位老人的人生寫照。

去年年底,年屆80的江平患了中風,出院后腿腳不如以往靈便。送記者出門時,他走起來有點搖晃。其龐大的身軀對于飽經風霜的兩腿,像是一個負擔。腿腳給他帶來的麻煩,其實早在幾十年前就已存在,但這卻往往讓人因之對江平更添幾分敬意。

1990年12月底,江平60歲生日。在學生們為其操辦的生日晚會進入高潮時,大家要求江平表演一個節目。他裝著假肢的一條腿看起來不太靈便,卻非常堅定地走上前來,唱了一首英文歌曲,叫“我們決不動搖”。“那一刻,我感到一種心靈的震撼和靈魂的升華!”當時在現場的學者說。

幾番劇痛,看淡得失

江平人生的前兩個分水嶺,都與右派有關:1957年被劃為右派,他被打入“敵對的陣營”;1978年右派摘牌,他又被拉入“人民的陣營”。1990年被免職后,他不希望自己屬于任何一派,完全獨立。

對江平來說,1957年是一個特殊的年份。與他相熟的幾位業內人士表示,江平此后的很多行為,或許都能在這年找到解釋。

1956年,江平帶著全優的成績,提前一年從蘇聯學成歸來。江平1951年被選中赴蘇聯留學,不知5年后國內風云已變。當時,中國正在以整風的名義“引蛇出洞”,“給黨提意見”一時風行。

在領導的授意下,江平和北京政法學院(中國政法大學前身,江平留蘇歸來后進入該校)的另外19名年輕教師,寫了一張大字報,內容共有5條,包括成立整風委員會、鼓勵中層干部向黨提意見以及建議工會由選舉產生等。大字報一開始廣受好評,校領導也給予充分肯定。

隨后風向突變,原本被鼓勵的“給黨提意見”被定性為“對黨惡毒攻擊”,積極建言者紛紛被打成右派。江平由于是該校第一張教師大字報的始作俑者,當然未能幸免。在試圖將其劃入右派時,組織上頗為頭疼——江平之前的經歷“又紅又專”,不僅18歲就參加革命,還被選為赴蘇聯的第一批留學生。學校專門為此召集了一次會議,最后終于在其教育經歷中找到了“源頭”。

江平在國內所受的最重要的兩段教育,都是在教會學校上的。中學時就讀于崇德中學,這是一所由中華圣公會辦的教會學校,民主自由之風甚濃,正是在這種風氣的熏陶下,江平18歲就參加了中共地下黨的一個外圍組織“民主青年同盟”,他說自己當時參加革命的意愿有兩個,“一個是(實現中國)物質上的富強,一個是政治上的民主自由。”江平后來考入燕京大學,這又是一所教會學校,民主之風同樣領國內之先,其創始人就是后來成為美國駐中國大使的司徒雷登。

手握這兩個罪證,學校給江平定性為“追求資產階級民主自由”。對于這一定性,江平說既服又不服。服的是,這大體就是自己的思想根源,不服的是,為什么民主自由就是資產階級的?解放前自己參加革命,不就是為了追求民主自由嗎?“當時這個問題不好解決,在我的思想中始終是一個疙瘩。”

江平說,被劃為右派,是自己一生中最刻骨銘心的記憶。“至今有時還在夢中雜亂地回放著那驚心動魄的情景,醒來仍心有余悸。”讓他頗為感慨的是,他留蘇本來應該有6年時間,為了早日回國工作,在5年之內修完了課程,沒想到努力學習的結果是“搶到了一頂右派的帽子”。如果在1957年7月份回國,國內反右形勢已明朗,他不會傻到要自投羅網。

被劃為右派還帶來了另一場災難,他新婚的妻子在組織的壓力下提出離婚。兩人在留蘇期間相識,欲在留學期間結婚未獲批準,于是回國結婚,卻沒想到婚姻如此短命。

遭遇雙重打擊的江平被派往西山勞動。一天,江平去鐵軌邊拿鋼絲繩,不遠處的火車突然間滑行下來,毀掉了江平的一條腿。

江平說:“從1957年到1978年,這期間我該失去的失去了,不該失去的也失去了,最低谷時,除了這條命,其他所有的都失去了。”這個“最低谷”,說的就是1957年。

接二連三的災難,在江平看來“還是可以忍受”,只是看問題的角度有了些變化,“我可以說是從火車輪子底下撿回了一條命,這讓我覺得對人生應該有一個樂觀的態度,多活一天都是多么美好的事情!有了這樣一個樂觀的態度,我們就不會再去為某些東西的得失而煩惱,也就有精力去多做一些有意義的工作。”

執拗信仰與委婉表達

與1957年不同的是,1990年的轉折帶給江平的,是釋然。他在當天全體教師大會上說:“終于被免去了職務,我好像卸下了一個沉重的包袱,感到了一種特別的輕松。”

這一事件給江平帶來的另外一個變化,是“與政治保持一定的距離”。

他說,如果說自己的人生要找一個貫穿始終的東西,追求民主自由算是比較明顯的一個。只是有時候激烈一點,有時候隱性一點。1990年以后,這些從年輕時期開始累積的基因開始發酵,“它超過了對很多利益的考量。”

早在蘇聯留學期間,赫魯曉夫的秘密報告就引發了江平深入的思考。“為什么昨天還是一個偉人,今天就成了一個殺人犯?”思考的結果是,這并非斯大林個人的原因,而有制度的推手在里面。

22年的右派經歷讓他有充足的時間去想:“中國為什么會走到這一步?”

江平說,自己給人生的一個大的準則是盡量不說違心話,盡量不做違心事。“在政治運動橫行的時代,一個人要堅持自己的理念是很不容易的。”在那些日子里,他秉持的一個原則是“政治條件不好,就不說話”。

到了90年代,江平認為說話的余地已經很大了。他說,自己對形勢有一個大的判斷,就是中國不可能再有1957年那種風險了。“不會被抓起來,不會被戴帽子,中國不會再出現反右的運動了。這跟自己對改革開放的信心有關。”

與他相熟的律師張星水說,江平不僅是一個長于思考的人,同時還是一個善于選擇表達的人。“他會權衡表達的風險和效果,以期事半功倍。”

張星水認為,江平的這種態度,讓他在官方和民間都淪為“少數派”,“官方認為他有些激進,民間則認為他有些保守”。

曾經在2003年參加海淀區人大代表直選的張星水承認,自己在2001年到2005年非常激進,雖然也是有序的表達,卻是“帶有侵略性和擴張性的”。江平與他做了很多溝通,從2007年開始,張星水趨于緩和的表達。

一位前輩的眼神

江平所參與的公共事件,都有一個說得過去的法律邏輯,從而用這一邏輯去駁斥其他的邏輯。被駁斥的邏輯里,既有政治的邏輯,也有民粹的邏輯,后者讓他顯得更與眾不同。在2008年10月一次講座的提問環節,有聽眾問起他對楊佳案的態度,他說:“我完全同意上海市高院的二審判決結果。”一位聽眾旋即站起:“假如我手里有一個雞蛋,我一定會向您扔過去。”江平在重慶“釘子戶”事件上的“護法”言論,也同樣惹來了如潮的非議。

“他對法治的信仰已經深入骨髓,”張星水說:“任何其他的力量都不足以改變這種信仰,無論是政治的力量,還是民粹。”

而這種信仰背后的動力,還是民主與自由。在江平看來,“法治的基本東西,無非是民主和自由這兩個基因。”

“民主說透了就是這么一個東西,就是要創造一種制度,使人們能夠去選擇一個最好的政治家來領導中國。而這種制度應當是透明的、公開的。”

他說,自己過去不太尊重政治家,近些年才發現,法律人要躲避政治是不可能的,也是不現實的。

“沒有政治理念的法律人可以在有關執法的是非判斷上很清醒,但卻可能在所執行的法是善法或惡法上判斷很不清醒,這并不奇怪。”

在中國法治的進程上,江平有一個著名的論斷,就是“進兩步、退一步”。“這就是說,你進得要是太快的話,可能就被別人反對掉了。只有進一步,妥協一些;再進一步,再妥協一些。不可能設想任何東西都是筆直地、不斷地往前進,這不太可能。所以,前進和妥協,改革和妥協都是正常的。”

在江平看來,“前進的兩步”主要來自于民間的推動,“但推動的程度,還要取決于領導人的認可。”

他堅持認為,中國的民主進程,只能循序前進,只能在目前的體制內進行。“中國這么大,一旦出現了極度的混亂,那中國是非常難以想象走向何方的。中國如果走到這一步——可以到你的床上踏上一只腳,可以隨時把你的財產沒收,窮人再搞一次革命,財產再一次分配——我想這不能夠帶來民主,恰恰是走向了它的反面。”

江平說,60年前,自己為了民主、自由而吶喊,60年后,這一目標仍然未變。“好在我有一個比較好的條件,就是新聞媒體采訪多一點。要充分利用每一次機會,來宣揚法治理念。”

江平所能利用的另外一塊平臺,是演講。“相比起寫文章來,我更喜歡在講臺上發揮我的思想。”他說。

中國政法大學的一位畢業生這樣描繪江平演講的現場氣氛:“現場熱烘烘的,讓人雖然冒汗卻移不開步,我們便如善男信女一般,聽著先生布道,感覺是聽了天籟之聲,只知道它熨平了我的五臟六腑,讓人有一種本能的沖動。”

去年冬天因中風住了兩個月的院后,江平說現在已經是“保命第一”了。“一代人有一代人的使命,我們這一代人起到了鋪石筑路的作用,現在已接近完成我們的使命,行將退出歷史舞臺,希望青年人接過接力棒。”

采訪過程中,江平經常會陷入沉思。除了斟酌字句外,還有去年末的中風留下的后遺癥。“沒有像過去那么敏銳了。”★