南海風云與中國大國之路

李永樂

南海問題固然相對復雜,牽涉面也更廣,但重要的是解決問題的誠意。

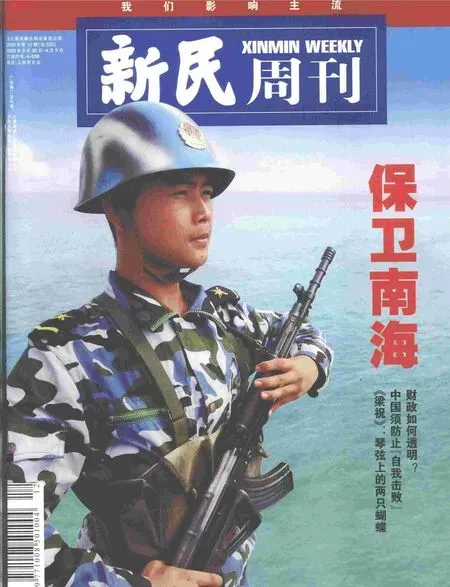

最近的幾個月,遼闊而平靜的南中國海,再掀陣陣波瀾。

說來也算巧,2001年布什上臺不久,中美在海南島上空發生軍機碰撞,2009年奧巴馬接任總統不到百日,則有美國船“擅闖”中國在南海的專屬經濟區的事件。有說這是美國軍方對新總統的“提示”,要新老板別忘了“遏制中國實力,維護美國地位”。

其實,中國長久以來多次表明,南海應該是和平之海、發展之海,因而在面對沖突和挑釁時,中國都保持著克制,盡量通過外交途徑解決問題,堅持不輕易動用武力,中國不愿意看到在提升綜合國力、和平發展走強國之路的同時,被一些別有用心、或者并無惡意的國家有意無意地干擾。

南中國海海域遼闊,是極具戰略地位的區域,中沙、西沙、南沙和東沙群島,島嶼星羅棋布,對于中國自古擁有主權的說法,多年來并沒有異議。中國最早發現了南沙群島。漢朝時中國人已發現經南沙群島到印度洋的航線。此后,歷代政府對南沙群島行使主權并進行實際管轄。

從最早發現到擁有主權,再到開發利用,中國都遠遠早于其他國家。20世紀30年代之前,沒有任何國家對中國擁有南沙群島的主權提出異議;上世紀70年代以前,英、美、法、蘇等國出版的《世界地圖集》,以及各種文獻和權威的百科全書,均清楚地將南沙群島標屬中國。

日本二戰戰敗后,于1946年底將南沙群島歸還中國。但1951年,美國把蘇聯、中國等對日戰勝國排除在外,單方面與日本媾和,簽訂《舊金山和約》,并在第二條規定:“日本放棄對南沙群島及西沙群島的一切權利、權利根據和要求”。該條約沒有明確規定將南沙群島“歸還中國”。這一禍根成為后來一些國家提出主權要求、侵占南沙島礁的借口。

上世紀70年代,南海海底發現儲量豐富的油氣田。專家保守估計,南沙油氣儲量超過200億噸,占整個南海油氣資源的一半以上,有“第二個海灣”之稱,自此不平靜的南海更是風起云涌,周邊國家和地區,包括越南、菲律賓、馬來西亞、印尼、文萊等,都宣稱擁有部分或全部的島嶼主權,并分占島礁。

與此同時,美國為了其全球利益與超級強國地位,尤其在20世紀90年代中期以來,在南沙群島爭端問題上也越來越積極,逐步調整“不介入”的政策,加大了在南海地區軍事滲透的力度。其中最明顯的是積極推動與一些東南亞國家舉行以南海為背景的多邊和雙邊軍事演習,使南海諸問題火上加油,添加不少沖突要素。

爭奪南海諸島主權的各方,除了中國的臺灣地區,其他都是隸屬東盟的東南亞國家,中國近年來與東盟國家的關系——從政治、經貿到文化交流——日益密切,中國從主觀到客觀上,都不想和東盟任何一國起沖突。

然而,美好意愿與現實之間,往往存在巨大落差,中國在提升綜合實力的同時,不可避免地要面對傳統大國的挑戰、老問題的糾纏,以及區域國家的磕磕碰碰。

全球正經歷人口膨脹、資源逐漸枯竭和氣候變暖的威脅,其中,作為主要能源的石油與天然氣,更成為矛盾與沖突的根源。

中國是本區域最大國家,相對軍力也最強,行事不得不格外謹慎,以免予人口實,被說成以大欺小,因此經常采取“守勢”,反倒是菲越姿態比較強硬,以致這些年來,屢屢發生中國漁民和漁船被扣留的事件。

從文化、現實根源與民族性格,我們有充分理由相信,中國從來沒有霸權和擴張野心,是個愛好和平的國家。數百年來,移民海外的華人,大部分沒有政治雄心,早期華人都有“榮歸故鄉、落葉歸根”的觀念,他們的后代,即便有了“落地生根”的念頭,也以經商或在科技文教領域奮斗為主,鮮少積極參與政治。

環顧世界歷史,幾乎所有的強國,在強盛過程中,都是在以強凌弱的“霸道”姿態下,不惜通過犧牲他國利益,達到自強的目的。近代史上不乏許多鮮活的例子,中國100多年來的歷史,便是一部遭遇列強宰割的血淚史。

地緣因素構成了中西文化的分叉。古希臘城邦在政治上多元,經濟上卻單一,因此決定了城邦之間的經濟交流,或進行海上貿易,也帶來商業的發展和殖民地的掠奪。中國地理上屬于大陸農耕型,而中國文化的發源地土地肥沃,人們只需適應自然就能很好地生活。這種地理的差異,決定了古希臘的經濟發展,只能是擴張性的“外向型”;而中國因為地大物博,經濟始終帶“內向型”特點。這與擴張性的海洋形態國家有很大的不同,這也決定了秉性善良的中華民族,缺少一種在積極開拓型的性格。

因此,盡管經歷不同的朝代統治,直到今天新中國誕生,中國一直希望在崛起的過程中,走一條與其他大國不同的發展道路,它期盼全球有個和平的大環境,而并不希望在崛起的同時,別的國家也遭遇類似自身的慘痛經驗,所以中國在“大國之路”上,反復強調“和諧”作為促進世界共同發展的主軸,表現在處理南海爭端上也是如此。

再討論一下南海爭端的解決之道。我們雖然無法保證,在全球自然資源繼續緊張、經濟局勢持續惡化的不利因素下,大多數國家,是否會逐漸放棄國際條例與規則,被迫回到“弱肉強食的原始叢林生態”。如果事態如此,武力解決南海爭端的悲劇,恐怕難以避免要上演了。

假設事態的發展沒有那么悲觀,涉及南海主權爭議的各方,還是應該先取得“發展是兩利,沖突則兩敗”的共識,好好坐下來談,從“政治、法律與經貿”范圍著手解決問題。

首先,排除“有關國家地區”以外的勢力干預的可能性,避免把原本復雜的問題,進一步再復雜化;其次,在政治主權談判一時難以取得實效的情況下,先擱置爭議,采用“經貿合作”的方式,共同開發謀求共贏的結果。

與此同時,也可考慮采取第三個步驟,參考不久前新加坡和馬來西亞的辦法。新馬就是把對白礁島嶼主權的爭議,提交到海牙的國際法庭尋求仲裁,新馬兩國事前議定“接受國際法庭終審判決”,各自收集擁有主權的歷史證據。兩國在公平與友好的氣氛中,和平而理性地把這個纏繞與妨礙它們關系數十年的老問題給處理了。

南海問題固然相對復雜,牽涉面也更廣,但重要的是解決問題的誠意。有了誠意,辦法總是有的。中國作為區域大國,或許應該發揮更多的主動。(作者為新加坡資深媒體人)■